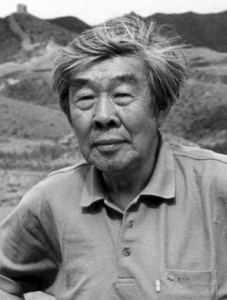

傅惟慈,我国资深翻译家。中国作家协会会员。1923年生,1950年毕业于北京大学西方语言文学系。1987年退休,退休前执教于北京大学、北京语言文化大学等高校。自上个世纪50年代

傅惟慈,我国资深翻译家。中国作家协会会员。1923年生,1950年毕业于北京大学西方语言文学系。1987年退休,退休前执教于北京大学、北京语言文化大学等高校。自上个世纪50年代

起从事文学翻译工作。译有德国小说《布登勃洛克一家》、《臣仆》(自德语翻译)和英国小说《月亮和六便士》、《问题的核心》、《权力与荣耀》(自英语翻译)等多部作品。近年亦有散文、游记、翻译论文等文章问世。

四根柏胡同的第五根柏

■施亮

去年的11月9日,我与杜高先生一起应邀去拜访翻译家傅惟慈先生。傅老家住在北京西直门内四根柏胡同的一个小独院里。这些年,北京的胡同差不多已有过半数被夷为平地,改建高楼,难得傅先生却暂时仍然保留着一座面积不大的小院。几间平房围绕,院内种着一些花花草草,还有石桌和石凳。这些构成了傅先生家里浓厚的传统文化氛围。走进书房,那里墙上挂着的照片,又都是他在国外旅游时拍摄的。这种对比恰恰体现了傅先生的人格形象―――身上中外文化交融得如此紧密妥帖,而决无冲突。这是我见到的极少数有着深厚文化底蕴的中国知识分子才具备的特点,只是这样的知识分子已经越来越少了。杜高先生感慨道:“我有多年未接触到这种老北京的情调和气氛了。在上个世纪50年代时我去你家,也是一处独门独户的小院。”这勾起了我对遥远童年时代的回忆:北京的胡同,四合院,甚至还有走街串巷小贩的吆喝声。

先父施咸荣是傅先生的朋友。上世纪80年代初,他与母亲还曾几次拜访过傅先生。先父说傅先生是个饶有情趣之人,虽然是满族人,周身洋溢着传统的京味儿,却又能深入领会西方文化的精髓,这在他的翻译家朋友中是不多见的。那时傅先生正为一家出版社选编一套三卷集的外国现代惊险小说。第一卷已打出校样,但由于出版社更换领导,竟然毁了约。傅先生不忿,找到了另一家出版社,签订出版合同,同时给相关领导写信。后来第一家出版社向傅先生道歉,愿意履约。就这样,两家出版社出版了同一套书。这一“双枪案”引起了读者疑虑,傅先生曾在1982年《人民日报》“读者来信”版面中向广大读者说明此事。

这套书很受读者欢迎,仅第一卷两家出版社就一共印行了50余万册。这不只是由于在经历了长期的思想禁锢后,读者渴望读到惊险小说这一文学品种,也因为这套书选题严谨,不仅涵括了国外知名通俗探案小说家,也收入了杜伦马特、格雷厄姆・格林、西麦农、雷蒙・钱德勒等不少文坛大家的作品。或许这一套书的出版风波触动了先父的灵感,为他后来提倡翻译介绍外国通俗文学起到了启迪作用。先父和傅先生都认为,要展现西方当代文学的精髓,既应当翻译介绍严肃文学作品,也应当翻译介绍通俗文学作品。在这一点上,他们可谓志同道合。

我读过傅先生翻译的许多作品。例如托马斯・曼的《布登勃洛克一家》,格林的《问题的核心》,还有毛姆的《月亮和六便士》。这一回拜访傅先生家,他又赠送我一本上海译文出版社新版的《月亮和六便士》。我在创作长篇小说《黑色念珠》时曾认真地参阅过这本书,在书中夹满了纸条。毛姆写作《月亮和六便士》是以法国印象派画家保罗・高更的生平为素材的。当时毛姆身处的社会充满拜金主义的影响,到处浸淫着鄙俗与享乐的沉闷氛围。所以毛姆的笔调是冷峻的。它虽然使读者们心中很不愉悦,却具有某种震撼力。傅先生的译笔文字简单明快,没有那些疙里疙瘩的怪名词,极传神地体现出毛姆机智与隽永的风格。

那天从傅先生家出来,杜高先生半开玩笑地说,哈,四根柏胡同,这里真有过四根柏树吗?哪个朝代有的呢?回到家里,我还的确认真查了《北京的胡同》一书,却并没有查出来历。

傅先生的小院里就挺立着两株柏树,也许他自己还可以算一棵―――一棵不老的“文化松柏”。但是那第四棵哪里去了?

彰显个性的文字表演者

■本报记者 丁杨

“文学翻译―――从某种意义上讲―――也是创作。在翻译实践中,最令译者困惑的问题是如何隐蔽自己的风格而尽量体现原作的风格。比较好的方法是选择翻译那些打动自己的作品,选择那些与自己情趣相投的作品来翻译。”翻译家傅惟慈先生在一篇文章中的这段话正是他几十年翻译生涯的写照。

傅惟慈的翻译之路始于大学毕业。他小时侯的志向是当个作家,后来发现当时的政治压力越来越重,社会背景并不利于文学创作。同时,傅惟慈觉得自己在文学创作上的天赋有限,于是打消了这个儿时萦绕心头的理想。1950年从北京大学毕业后,傅惟慈留校教留学生学汉语,有机会阅读大量的外国文学作品。当时的留学生大多来自东欧社会主义国家,傅惟慈最初翻译的几本书都是东欧作品。上个世纪50年代中后期,傅惟慈已经翻译了六、七本书。在阶级斗争如影相随的年代,译介西方文学作品颇有宣传资产阶级思想之嫌,因此书出版时傅惟慈用的是笔名。

到了50年代末,傅惟慈尝试着根据自己对文学的认识和喜好翻译德国作品。当时歌德、席勒等作家的经典德国文学作品有人曾经译过,但现当代德国文学作品则几乎无人问津。于是他从1956年开始翻译诺贝尔奖获得者托玛斯・曼60多万字的长篇小说《布登勃洛克一家》,翻译了三年多,由于政治运动译稿又在出版社搁置了三年,直到1962年这部巨作的中文版才得见天日。那时傅惟慈已年届不惑,虽然面对太多困惑不解的问题,但他已在并非坦途的翻译之路上颠踬10年,这一生已同文学翻译结下难解情缘。《布登勃洛克一家》问世后一下子得到读者和翻译界的广泛认可,可以这样认为,这部译作的出版奠定了傅惟慈在翻译界的地位。《布登勃洛克一家》中译本出版后,由于这部作品已有英译本,因此有些翻译界人士认为该书是傅惟慈从英文转译的。他对这种看法不服气,但并未着意辩解,而是拿起另一本沉甸甸的德文名著―――亨利希・曼的《臣仆》。《臣仆》没有英译本,译成中文后那些对傅惟慈质疑的同行自然将无话可说。傅惟慈当时决定翻译这本名著并不是为了赌气,他要向人们证明自己对文学的理解和独特的个性。

他像一个辛勤的拾穗者,把整本原版《臣仆》拆散,散碎的书页夹在笔记本里,利用一切能够利用的时间来翻译。就这样,在“文革”到来之前,他完成了40万字《臣仆》译稿,还译了毕希纳的剧本《丹东之死》,托玛斯・曼的中篇《特里斯坦》,以及德国1848年革命若干首诗歌,遗憾的是除了奥地利作家的一个中篇小说外,这些译作当时都未获出版。如果没有“文革”后的拨乱反正,如果没有新时期的文艺复兴,这些译作恐怕还尘封在出版社。

五四新文化运动以来,建国前我国虽然译介了大量西方文学,但主要是英美俄法几国作品,德国文学译介成中文的数量不多,而且大多是古典的(如歌德的《浮士德》,席勒的几部戏剧等)。《布登勃洛克一家》和《臣仆》是德国现代文学的两部代表作。这两部书的翻译出版,不仅使我们鉴赏到两位德国文学大家的创作手法,而且通过一部由盛而衰的家族史和一部资本家的发迹史展现了德国19世纪至20世纪初的全景式历史画卷,有助于我们了解这一时期德国的社会发展、阶级矛盾和普鲁士军国主义的壮大过程。据说何其芳在读了《布登勃洛克一家》后曾评价这本书是“德国的红楼梦”。国内著名德文翻译家杨武能教授认为这两部书的译文水平“在重译或复译成风的今天,至今没有人敢动另起炉灶的念头。”

新时期以来,傅惟慈在翻译一些德国作品之后将主要精力转到译介英语国家(以英国为主)的当代作品上。这一转变,源于文革前。当时他被搁置到英语资料室管理图书,正好学校聘请了一位英籍教员,这位教员带来了近百本“企鹅丛书”,绝大部分是英国现当代文学。这使他有机会走入芙吉妮亚・沃尔芙,E・M・福斯特,多瑞斯・雷辛等人的作品世界里。他最感兴趣的还是格雷厄姆・格林,随着这位艺术大师手笔创造的《格林国土》,他不仅漫游了拉美、非洲等许多国家(这倒圆了他从青年时期就做的浪游梦),而且看了在各个地方上演的一幕幕戏剧。

1979年,他把格林的一部宗教小说《问题的核心》译成中文,次年出版。1981年,他利用去德国教学的机会,前往伦敦拜访了小说的作者。1987年傅惟慈再次去伦敦见到这位大师。在两次拜访格林的时候,傅惟慈便计划在国内出版20卷本《格林文集》,格林欣然允诺为《文集》作序,并帮助他选定一部分篇目。可惜他在欧洲耽搁太久,限于形势变化,计划未能实现。上个世纪90年代,傅惟慈又开始译格林另一部长篇《权力与荣誉》。这本宗教小说当年在欧洲出版后虽然受到宗教法庭谴责却得到文学界高度评价,被认为是格林最优秀的作品。

傅惟慈认为,要全面认识一个国家的文学,仅仅译介古典名著、纯文学作品是不够的,通俗文学同样要翻译出版。改革开放初期我国文学界更重视外国严肃文学作品的引进,许多人认为外国惊险小说难登大雅之堂。傅惟慈在1979 1981年间主编了三本“外国现代惊险小说选集”,分别是《长眠不醒》、《诺言》、《一支出卖的枪》。虽然这套丛书的出版费了不少周折,但市场的反应代表了读者的认可,50多万册的销量至今仍是众多翻译作品难以达到的发行数字。

谈到自己的翻译历程,傅惟慈形象地概括了三个阶段。“第一个阶段,我的翻译内容完全听从出版社的安排,人家给我什么我就翻译什么。毕竟那时初出茅庐,没有多少选择的余地。第二个阶段,我有了一定的翻译题材选择权,我选择的题材如果出版社认可,就可以着手进行翻译。第三个阶段,改革开放后,翻译的环境宽松了,我的选择余地就更大,基本都是自己决定翻译的题材。”

有人觉得外国作家及其文学作品是依靠翻译者的背负才得以进入另外一个国度,傅惟慈先生认为这种说法有失偏颇。他更愿意把文学翻译者比作戏剧演员,演员固然需要基本功,但表演是否成功,在很大程度上还是要看剧本写得如何。“如果我的翻译还能得到读者认可,并不是因为我的演技如何高超,而是因为我的脚本选对了。”