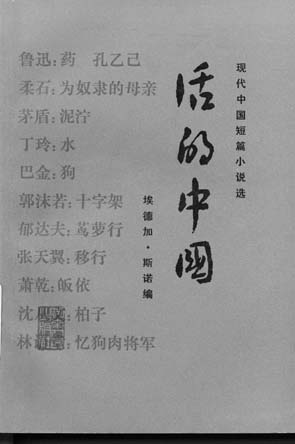

《活的中国》中文版(湖南人民出版社1983年版)封面及扉页鲁迅照片

《活的中国》中文版(湖南人民出版社1983年版)封面及扉页鲁迅照片

今年,是伟大的国际主义战士

姚克,原名姚志伊,学名姚莘农,于上个世纪20年代毕业于苏州东吴大学文学系。从20年代末开始,姚克凭籍娴熟的英文技巧,在英美人办的《字林西报》、《密勒氏评论报》和《亚西亚》杂志上频频发表文章,重在介绍鲁迅著作,并由此结识了刚刚抵达中国不久的美国青年记者埃德加・斯诺。不久,出于同样的对鲁迅先生的崇敬心情,自《呐喊》着手,俩人携手同译鲁迅著作。30年代初,斯诺在北京撰写《鲁迅评传》,亦由姚克一手译成中文,并亲寄鲁迅本人审阅。

在我国新文学史上,姚克有着其独特的不可轻估的一席之地。正是这个姚克,将伟大的国际主义战士、中国人民的老朋友埃德加・斯诺同中国现代革命文学的奠基人鲁迅紧紧地维系在了一起,从而为20世纪的中国文坛和世界文坛留下了一段佳话。

从联手译介《呐喊》开始

把鲁迅著作翻译成英文,让世界人民知道“中国的伏尔泰”(斯诺语),这是斯诺和姚克从一开始携手时就立下的共同心愿,也正是这个心愿,缔结了这两位不同国籍的青年才俊同鲁迅先生之间深厚诚挚的友谊。

《呐喊》,是两人联手翻译的鲁迅的一篇重要著作。为征求鲁迅本人的同意并解答翻译中面临的疑难问题,尤其是作品中鲁迅独特的语言、对白,以及博大精深的思想内涵,姚克于1932年12月4日写信寄请北新书局代转鲁迅。但这封信直到次年3月5日才和姚克于1933年3月3日发出的第二封信一起转到了鲁迅的手中。鲁迅当天即复信于姚克,并告知今后写信的快捷地址及会面地点。鲁迅写道:“三月三日的信,今天收到了,同时也得了去年十二月四日的信。北新书局中的人办事,散漫得很,简直连电报都会搁起来。所以此后赐示,可寄‘北四川路底、内山书店转、周豫才收,’较妥。”“先生有要面问的事,亦请于本月七日午后二时,驾临内山书店北四川路底,施高塔路口,我当在那里相候,书中疑问,亦得当面答复也。”

鲁迅逝世后,姚克在其《最初和最后的一面》的悼文中这样回忆道:“一九三三年三月七日是个可爱的日子。而(于)我呢,这也是个极可纪念的日子。在那天下午二时,我初次见了鲁迅先生。”

姚克按时来到了内山书店,向书店老板内山完造说明来意后,内山把姚克引到店堂后面早已等候着的鲁迅跟前。待姚克落座后,鲁迅不加客套,就直截了当地谈起翻译中遇到的“三百大钱九二串”、“猹”(关于“猹”,鲁迅承认:“这猹字是我自己造的”,不是刺猬但比刺猬大,“大概是‘獾’一类东西罢”。鲁迅说,有关“猹”的来源,“是乡下人说的,我也不大了然。”而“三百大钱九二串”一说,则为绍兴人特有的表达方式。―――引者注)等一些问题,并且不厌其烦地一直解释到对方完全弄明白为止。谈话中,姚克被鲁迅谈吐的完全平等所深深打动,刚见面时的拘谨顿时烟消云散。接下去,俩人又谈了一些有关文学文化的情况。当鲁迅谈及:“不错,中国的文化也有美丽的地方,但丑恶的地方实在太多,正像一个美人生了遍体的恶疮。若要遮她的面子,当然只好歌颂她的美丽,而讳隐她的疮。但我以为指出她的恶疮的人倒是真爱她的人,因为她可以因此自惭而急于求医。”鲁迅的诚挚,鲁迅谈话回答问题时的诙谐及一语中的,使得姚克被完全吸引住了。这一天,直到临近天黑,姚克方才带着极大的满足向先生告辞。

对于这次会见,双方都留下了较为深刻的印象。鲁迅后来同朋友谈起姚克时说道:“别看他西装革履,倒有真才实学,是个切实做事的人。”而姚克则在《最初和最后的一面》悼文中谈及了自己那一天的感受:“最先感觉到的当然是欢欣:再过几分钟就可以见到我一向憧憬着的鲁迅先生了!随后我自己一忖:我是新近才写起文章来的,而且寥寥的几篇还是用英文发表的,文坛上绝对没人知道我的名字。鲁迅先生恐怕会瞧不起我吧?其次,我又想起他是左翼文坛的领袖,最讨厌的是浮华的‘洋场恶少’;而我那天恰穿着一套崭新的洋服,头发也梳得光光的,只怕被他斥辱一顿。而他骂起人来是会使受骂者藏身无地的啊!”姚克还写道:我初见他的时候就觉得自己似乎矮了半截。但他并没有一点吓人的“大师”派头和“学者”架子,也没有那种谦虚得要命而圆滑得可怕的“君子”之风。

自此之后,姚克在与鲁迅信来信往的同时,也时时前往拜访,虚心求教。其时,为满足尚在翻译中的英译本《鲁迅短篇小说集》(后成为《活的中国》一书的第一部分―――引者注)的需要,埃德加・斯诺正在撰写一篇题为《鲁迅评传》的介绍文章,因而,他极盼得到鲁迅先生的一帧近照以辅之。经姚克转达后,鲁迅就拿出一些照片让姚克挑选。姚克看后,觉得都“不能把他的性格传出神来”,于是,提出若鲁迅方便的话请重拍一张。姚克还请求与鲁迅先生合一个影准备将来以一个鲁迅著作译者的身份一起刊登在海外的刊物上。对此,鲁迅欣然表示同意。1933年4月13日,姚克邀请鲁迅至家中晚餐,特备了二斤绍兴花雕酒和几样精致的家常菜。两人边吃边谈,从文学创作、名著翻译谈到时下流行的漫画、木刻,以至于竟忘了原定饭后同去照相馆留影的打算。直到一个多月后的5月26日下午,姚克才陪同鲁迅一起来到位于南京路上的雪怀照相馆,照了两张照片。一张是鲁迅的单人半身像,拍摄效果甚佳,鲁迅本人也深感满意。在赠与亲朋好友的照片中,也多是这张半身像―――笔者在其学生黄源先生处也曾见过此照。此照片最早与斯诺撰写的《鲁迅评传》一起,刊登在1935年1月出版的美国《亚细亚》杂志上,以后又刊登在1936年底英国伦敦出版的《活的中国》一书的扉页上。鲁迅逝世后于万国殡仪馆供人吊唁的巨幅遗像,就是由这张单人照放大而来。另一张则是鲁迅与姚克两人并立的大半身像。

鲁迅与姚克合影(1933年5月26日)

鲁迅与姚克合影(1933年5月26日)

与鲁迅结下深厚友谊

在姚克与鲁迅交往的四年间,鲁迅日记中有关姚克的信息多达95处,姚克致函鲁迅52封,多是因翻译鲁迅著作求教于先生,鲁迅则复函29封,两人见面交谈也有数十次。鲁迅不但不厌其烦地一一回答姚克需要解决的问题,而且还就做人作文观察社会给了姚克不少教诲。对待姚克如此,对待斯诺和姚克的朋友,鲁迅也一样竭尽全力给以帮助。1935年夏,姚克的朋友,另一位青年画家王钧初,在斯诺安排下从北京来上海,住在姚克处,准备去苏联学习。经姚克介绍,得到鲁迅的热情关怀和帮助,不仅代为联系咨询,并且设法请国际友人购买了王钧初所作的三幅油画,解决了他出国的旅费问题。王钧初对鲁迅感激万分。9月1日,姚克陪他去鲁迅家告别,他特地作了一幅工人、农民、学生三个青年在一起读《呐喊》的油画,送给鲁迅。鲁迅赠王钧初和姚克《北平笺谱》各一册。

有一段时间,姚克在北京除与斯诺合作翻译外,还经常为中、英文报刊写稿。他曾写信告诉鲁迅说,他有志于创作,写小说和写些对中国当代文学的评论。对此,鲁迅很高兴,多次予以鼓励。他在1934年1月25日的信中说:“先生作小说,极好。其实只要写出实情,即于中国有益,是非曲直,昭然具在,揭其障蔽,便是公道耳。”同年2月20日、3月6日,又在信中写道:“先生能发表英文,极好,发表之处,是不必太选择的。”“关于中国文艺情形,先生能陆续作文发表,最好。我看外国人对于这些事,非常模糊,而所谓‘大师’‘学者’之流,则一味自吹自捧,绝不可靠,青年又少有精通外国文者,有话难开口,弄得漆黑一团。”

姚克与鲁迅的交往,虽然前后只有四年,但在鲁迅的薰陶下,他不仅结识了不少左翼文艺工作者,积极参加左翼文艺界的一些活动,还在向世界介绍中国的文化艺术、沟通中外文化交流方面作出了贡献。1935年到1937年间,姚克在英、中文刊物上发表了许多文章,除介绍鲁迅的一些重要作品外,还系统地评述中国戏剧从元曲、昆曲到现代话剧和电影的发展,翻译昆曲《贩马记》、京剧《打渔杀家》、现代剧《雷雨》等剧本,并为《译文》翻译介绍西方进步作家的作品。他翻译的肖伯纳的《魔鬼的门徒》被列为《译文》丛书之一。这是姚克的译著高峰期,取得的重要成就是同鲁迅先生的指引和鼓励分不开的。

姚克最后一次与鲁迅会面,是在鲁迅逝世前一个月的1936年9月22日下午。那天,姚克是给鲁迅送两本书去的。一本是姚克翻译的萧伯纳的戏剧《魔鬼的门徒》,另一本是美国刚刚出版的《亚细亚》杂志九月号,在这一期《亚细亚》杂志上,有一篇是姚克翻译的鲁迅先生所著《野草》集中的散文《风筝》。在这次会面中,大病初愈的鲁迅向姚克询问了《活的中国》一书的发排情况,谈到了自己所患肺病的情况,以及他对死、去外地或外国疗养的态度,还谈到了前不久撰写《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》长信的经过……

1936年10月19日,鲁迅先生溘然逝世。姚克惊闻噩耗,潸然泪下,急忙赶到先生家里,在遗体前默哀致敬。接着他又去万国殡仪馆守灵,参与所有治丧活动。他怀着极其沉痛的心情,写了一副挽联,与斯诺一同署名,敬献在先生灵前。

鲁迅先生不死

译著尚未成书,惊闻殒星,中国何人领呐喊;

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

姚莘农 EDGAR SNOW敬挽

姚克还同欧阳予倩与明星电影公司联系为鲁迅丧礼拍摄纪录影片,招待中外记者,担任司仪;最后又与先生的生前友好共同扶柩下葬。

鲁迅逝世后,姚克以极大的热忱,在众多英、中文刊物上介绍鲁迅的生平和作品,报道《活的中国》一书在西方出版与发行的消息。在这里,值得一提的是,鲁迅逝世后,姚克用英文写就的题为《鲁迅:他的生平和作品》的介绍文章,刊登在1936年11月出版的英文杂志《天下月刊》第3卷第4期上。姚克的这篇文章是专门为西方读者写的,也可以说是凝结着作者多年研究心血的一篇精心之作。后来,此文又被译成中文,收入《鲁迅研究资料》第10辑。

记载鲁迅与斯诺交往的资料并不多。查鲁迅日记,也仅有七处记及斯诺;见面一次,时间为1933年2月21日。在这一天日记中,鲁迅写道:“晚晤施乐君。”但实际上的会面在二、三次以上,其他有关转赠书刊、提出和解答问题,大多由姚克转达,郑振铎与萧乾等人也曾为他们充当过信使。如1934年10月8日鲁迅日记记有“上午复西谛信并赠《木刻纪程》一册,又二册托其转赠施乐君夫妇”的字样。萧乾后来也曾回忆道:“一九三六年春,我从天津调到上海《大公报》编《文艺》时,斯诺曾托我把一封信面交鲁迅先生。信中可能提到了我同《活的中国》的关系。一次在新雅餐厅举行的茶会上,先生还曾亲切地向我问起斯诺那本书的情况。”1936年4月26日鲁迅日记载:“姚克、施乐同来,未见。”因鲁迅那天正“与广平携海婴在卡尔登影戏院观杂片”。之后,大约是在5月初,在有三十多人参加的文学社聚会上,鲁迅亲切地会见了由姚克陪同前来的斯诺。两人经简谈后约定:作一次极为重要的探讨,并且初步确定了大致的会晤时间、地点等。此后不久,仍然是在5月里的一天,仍然由姚克陪同,斯诺来到北四川路底大陆新村鲁迅的寓所,进行了一次为后人留下极为珍贵的文学遗产的长谈(注:斯诺于同年6月启程前往陕北保安中央红军根据地。从此,直到鲁迅逝世,两人再也没有机会晤面)。

斯诺的此次上海之行,是想实现去陕北红军根据地访问之迫切愿望,他是在先行拜访了宋庆龄之后又去拜访鲁迅的。拜访鲁迅的主要目的,就是为了完成其夫人海伦・福斯特赋予的一项重托――临行前,海伦交给斯诺一份用打字机打印出来的庞大的问题单,以便在丈夫抵达上海后拜访鲁迅时当面向他请教。提出这样一份问题单的主要原因是,海伦正在为斯诺选编的《活的中国》一书准备题为《现代中国文学运动》的长篇论文。应斯诺要求进行的这次会晤,之所以彰显其重要,原因在于它不仅仅解答了西方学者迫切需要了解的有关中国新文学运动、中国作家的诸多问题,而且还在于这些问题的答案源自于中国新文学运动和左翼作家、左翼文学的主帅鲁迅的亲口诠释。

尽管鲁迅与斯诺之间的交往不多,但这并不影响各自对对方的深情厚意和敬重。1935年11月8日,鲁迅致信在北平的郑振铎,在谈及穆木天之流的“反正”时,鲁迅高度赞扬了斯诺:“S君是明白的,有几个外国人之爱中国,远胜于有些同胞……”

鲁迅如此看重斯诺,与斯诺对中国革命、中国左翼作家所持的正确立场是分不开的。1935年,斯诺依据自己的亲见亲闻,撰写了一篇题为《中国新闻检查官的做法》的文章(刊同年7月出版的《当代历史》),向外全面披露并强烈谴责了国民党蒋介石政府推行“攘外必先安内”反共媚日投降政策及对左联作家实施的文化围剿和残酷镇压。

不仅仅是口头声援,斯诺和妻子海伦・福斯特还身体力行积极参与中国进步力量发起的抗日爱国行动。在这一年年底北平爆发的“一二・九”大规模示威游行中,斯诺夫妇昂首挺胸走在燕京大学学生游行队伍的前列,与中国爱国学生一起高呼口号,一起徒手与挥动着大刀马鞭的国民党军警英勇搏斗。次日,在受伤学生治疗的医院病房,一夜不曾合眼,披着一头蓬发的海伦・福斯特,一把抓住从天津闻讯赶来的《大公报》记者萧乾先生的胳膊,激忿地大声嚷嚷道:“中国人对中国学生能这么狠吗?”

而斯诺对鲁迅的评价则是无与伦比的。他在鲁迅逝世后写的《向鲁迅致敬》的文章(刊1937年6月8日出版的《民主》杂志1卷3期)中这样写道:

鲁迅是当代中国产生的一位最重要的文学家。他是那些为数不多的使自已成为整个民族历史组成部分的作家之一。他生活于中国革命之中,毕生的经历就是描述那个伟大而又激烈的运动的一部史诗。1917年,他为中国的新文化奠定了基础。从那时起,直到1936年10月19日,他55岁在上海逝世止,他在思想领域中一直起着主导的作用。

斯诺还写道:

……我认为鲁迅确实是一个精神上的巨人……

然而使鲁迅的形象显示出无上高贵和尊严的并不是他那颗硕大的,带有两道粗黑浓眉的杰出的头颅,也不是他那双深邃的眼睛,而是人民倾注给他的巨大的爱。自从我来到中国,七年中从未感到一个中国人的死,像鲁迅那样真正震撼着整个民族的心。

为什么鲁迅会如此深受人民的爱戴?

斯诺的回答是:在一个民族的历史发展的长河中,偶尔会出现这样一类人,他是他所处时代的代表,他的一生如同一座大桥,跨越了两个世界,鲁迅是这样的人,伏尔泰也如此……只是因为时代接近的关系,人们才随口把鲁迅称为“中国的高尔基”,不过,鲁迅远远超出了这个称号。也许,更确切地说,应称他为“中国的伏尔泰”。但事实清楚地表明,最恰如其分的称呼应是“中国的鲁迅”,因为鲁迅这个名字本身在史册上就占有着光辉的一页。

斯诺夫妇(1939年)

斯诺夫妇(1939年)

《活的中国》诞生记

令斯诺为之大开眼界的,并不单纯是鲁迅那些富有哲理的向旧世界宣战的作品,而是鲁迅独特的富有中国民族特色的逻辑思维。

在1933年2月21日两人的初次晤谈中,鲁迅精辟地认为(斯诺亲笔记录,见其《鲁迅印象记》一文,后收入《我在旧中国十三年》一书,北京三联书店1973年出版―――引者注):

“民国以前,人民是奴隶。”鲁迅说,“民国以后,我们变成了前奴隶的奴隶了。”

“既然国民党已进行了第二次革命了,”我(斯诺)向鲁迅问道,“难道你认为现在阿Q依然跟以前一样多吗?”

鲁迅大笑道:“更坏。他们现在管理着国家哩。”

“你认为俄国的政府形式更加适合中国吗?”

“我不了解苏联的情况,但我读过很多关于革命前俄国情况的东西,它同中国的情况有某些类似之点。没有疑问,我们可以向苏联学习。此外,我们也可以向美国学习。但是,对中国来说,只能够有一种革命―――中国的革命。我们也要向我们的历史学习。”

鲁迅那独特的不同凡响的思维,成为使得斯诺和后来成为他妻子的海伦・福斯特改变“想看一看中国就走”初衷的重要原因。上世纪80年代中叶,独居在美国康州麦迪逊小镇小木屋里已经进入暮年的海伦・福斯特对我国访问学者安危先生这样描述道:“埃德和我先后结识了宋庆龄和鲁迅,他们就像磁石一样吸引着我们。他们使我俩明白如何去研究中国社会,怎样去认识错综复杂的中国问题。我们从宋庆龄和鲁迅身上发现了东方的魅力,看到了中国的希望。在中国,埃德和我受宋庆龄、鲁迅的影响最大。我俩不谋而合,最初的计划极其相似,都想看一看中国就走,结果一呆下来,竟是十几个年头”。(见安危著《鲁迅和斯诺谈话的前前后后》一文,刊《新文学史料》1987年第3期)

“鲁迅是教我懂得中国的一把钥匙。”

这是1944年秋天,在盟军刚刚解放了的巴黎,穿着军装的西方战地记者斯诺与同样穿着军装正准备随盟军挺进希特勒巢穴的中国《大公报》欧洲战场记者萧乾重逢时发出的肺腑之语。

萧乾先生后来在其所著的《斯诺与中国新文艺运动》一文(刊1978年创刊号《新文学史料》)中开宗明义地向我们介绍道:

三十年代上半期,斯诺在中国曾做过一件极有意义的工作:他和他当时的妻子海伦・福斯特(佩格)花了不少心血把我国新文艺的概况及一些作品介绍给广大世界读者,在国际上为我们修通一道精神桥梁。这项工作同时也使斯诺大开眼界,他从中国事态的表层进而接触到中国人民的思想感情,使他在对中国现实的认识上,来了个飞跃。四十年代中期在一次会晤中他告诉我,在这条路上指引他的是鲁迅先生。《活的中国》是《西行漫记》的前奏。

萧乾先生指出:

一九二八年这个米苏里出生的美国青年来到中国时,才二十三岁。他自己说,像所有的冒险家一样,他到远东最初也是来撞大运的。然而皇姑屯的炮声很快震撼了他。随后,由于认识了鲁迅先生和孙夫人,他接触到中国人民为抗日、为民主而进行的英勇不屈的斗争。同时,为了编《活的中国》,他读了鲁迅先生和三十年代其他中国作家的作品。同旁的外国记者不一样,他看到了一个被鞭笞着的民族的伤痕血迹,但也看到这个民族倔强高贵的灵魂。通过新文艺创作中的形象和其中的精神世界,他一步步地认识到中国人民的伟大并成为我们革命事业的同情者。

萧乾先生进而指出:

《西行漫记》问世于一九三八年。在那之前,斯诺最重要的一部书不是《远东战线》(一九三三年),而是《活的中国》。这本书的编译,也正是他在鲁迅先生指引下,认识旧中国的现实和新中国前景的开端。

在《活的中国》一书的扉页上,刊登了一张颇能体现鲁迅神采的照片(即1933年5月26日由姚克陪同在上海南京路雪怀照相馆拍摄的那帧照片――本文作者注),该书的第一部分除介绍鲁迅生平外,共辑录了鲁迅的七篇短篇小说。此外,在该书卷首,斯诺还为其心目中的另一位中国伟人写下了这么一段献词:

献给S.C.L(宋庆龄),

她的坚贞不屈,勇敢忠诚和她的精神的美,是活的中国最卓越而辉煌的象征。

为使《活的中国》一书的编译质量更上一层楼,更忠实于原著的深刻内涵,斯诺与佩格(斯诺对夫人海伦・福斯特的昵称――本文作者注)一道拜访了鲁迅的朋友林语堂,以及左翼文学运动的另一位先驱者茅盾,并与年轻的左翼作家萧乾、失名(杨刚)等人多次磋商。据萧乾先生后来撰文介绍道,早在该书成型前,斯诺夫妇就曾将加工完毕的小说陆陆续续地寄了出去,刊登在《亚细亚》、《论坛》和《今日之生活与写作》等英美刊物上。这样做的目的在于:既替行将出版的《活的中国》一书作了广泛意义上的预展和宣传,同时也多多少少地缓解了一些“中国作家所得的报酬少得可怜”(斯诺语)的困顿之苦。

除编者斯诺写的序言,尼姆・威尔士写的《现代中国文学运动》的论述文及相关参考书目表作为附录外,《活的中国》一共分为两大部分。第一部分为鲁迅短篇作品集,收有《药》、《一件小事》、《孔乙己》、《祝福》、《风筝》、《论“他妈的!”》和《离婚》。被冠以“其他中国作家的小说”的第二部分,计收入14位作家的17篇作品。他们是(按目录顺序):柔石的遗作《为奴隶的母亲》、茅盾的《自杀》和《泥泞》、丁玲的《水》和《消息》、巴金的《狗》、沈从文的《柏子》、孙席珍的《阿娥》、田军(萧军)的《在“大连号”轮船上》和《第三枝枪》、林语堂的《狗肉将军》、萧乾的《皈依》、郁达夫的《紫藤与茑萝》、张天翼的《移行》、郭沫若的《十字架》、失名(杨刚)的《一部遗失了的日记片断》,以及沙汀的《法律外的航线》。

《活的中国》一书,于1936年岁末由英国伦敦的乔治・哈拉普公司出版。诚如该书编者在其“序言”中庄重宣告的:

……本集在精神上和内在涵义上对原作是忠实的,它把原作的素材、根本观点以及他们对中国的命运所提出的问题,都完整地保留下来了。读者可以有把握地相信,通过阅读这些故事,即使欣赏不到原作的文采,至少也可以了解到这个居住着五分之一人类的幅员辽阔而奇妙的国家,经过几千年漫长的历史进程而达到一个崭新的文化时期的人们,具有怎样簇新而真实的思想感情。这里,犹如以巨眼俯瞰它的平原河流,峻岭幽谷,可以看到活的中国的心脏和头脑,偶尔甚至能够窥见它的灵魂。