在中国,20世纪70年代初有轰动全球的“乒乓外交”,80年代有引人注目的“女排外交”,可今天的人或许不知道,在1950-60年代,穿插在周恩来的“万隆会议”等外交活动之间,还有一个“文学外交”?

在中国,20世纪70年代初有轰动全球的“乒乓外交”,8

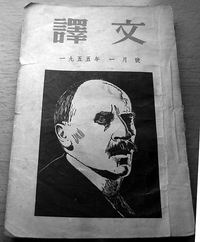

是的,她扮演过亲善大使的角色,尽管她不甚惹眼。可这的确是《译文》和《世界文学》在那个特殊年代所发挥的一个无法取代的独特功能。《译文》月刊创刊于1953年7月,首任主编为茅盾;1959年1月易名《世界文学》,继任主编为俄苏文学翻译家曹靖华。这是中华人民共和国前29年(1949-1977)唯一一份公开出版的专门翻译介绍外国文学的正式期刊(文革期间上海人民出版社曾出版过以“内部资料”形式发表译作的《摘译》),尽管她从1966年到1976年因十年文革停刊。她所翻译介绍的重点国家和地区,1950年代以苏联和东欧各人民民主国家为主;60年代则以亚非拉各国或地区为主。

是的,她扮演过亲善大使的角色,尽管她不甚惹眼。可这的确是《译文》和《世界文学》在那个特殊年代所发挥的一个无法取代的独特功能。《译文》月刊创刊于1953年7月,首任主编为茅盾;1959年1月易名《世界文学》,继任主编为俄苏文学翻译家曹靖华。这是中华人民共和国前29年(1949-1977)唯一一份公开出版的专门翻译介绍外国文学的正式期刊(文革期间上海人民出版社曾出版过以“内部资料”形式发表译作的《摘译》),尽管她从1966年到1976年因十年文革停刊。她所翻译介绍的重点国家和地区,1950年代以苏联和东欧各人民民主国家为主;60年代则以亚非拉各国或地区为主。

这份唯一的外国文学期刊,一直默默扮演亲善大使的角色。譬如,该刊1960年8月号发表过越南民主共和国主席胡志明的诗12首,且未署译者名,因原诗大概就是胡志明主席用汉语写的。再如该刊曾特设“萨波托斯基诞生75周年纪念”特辑(1959/12),发表了(杨)乐云、孔柔从捷克原文译出的萨氏长篇小说《黎明》第12、14两章,纪念这位刚去世不久的捷克前总统。

别一个佐证,便是该刊数不胜数的“庆祝德意志民主共和国成立15周年”这一类的庆祝、纪念特辑,多数是为着某些友好国家而非个别作家,有时一期上面可能为好几个国家庆祝。这个醒目的现象,在晚清、民国数以百计的刊物上是绝无仅有的,在世界各国的刊物上恐怕皆属罕见。这是世界期刊史上一大奇观。这种假民间的形式和渠道、行官方职能的刊物性质,充分证明该刊的亲善大使的角色。

再一个例证,便是该刊发表过不少以打字稿为翻译文本的汉译。这些作品通常出自亚非拉、东欧国家和地区的当代作家之手,有的作者还是某国前任总统或现任国家领导人,如上文提到的捷克前总统萨波托斯基。因当时国内缺乏精通该国语言的专门人才,有时候,则是国内虽有掌握该国语言的人才,但缺乏娴熟掌握文学翻译之技能的人才,故而该国某作家作品只好提交某通用语种的译稿,如英文,如法文或德文,或当时中国的第一外国语俄文,然后请相关中译者翻译。为此,《译文》编辑部周围集合了一批专门承担转译任务的译者队伍,如俄文的戈宝权,张铁弦等;英文的苏杭、袁水拍等;世界语的孙用、法文的叶君健等。还有一个有趣现象,令这种翻译的“民间”外交色彩特浓,即不少时候,这类打字稿由某国驻华使馆提供,或由某国一个访华代表团来华期间当面提交或转交,或代表团回国之后再设法交给中方。如奇青译越南作家原玉的小说《我的妹妹》,就根据越南大使馆提供的英文打字稿转译(1961/7.17);再如吕永泰译阿尔巴尼亚作家法特米尔・吉亚泰小说《突围》,则据该国驻华大使馆提供的英文打字稿转译(1961/1.29)。当然,法文、德文、俄文打字稿都有。连朝鲜这样一衣带水的近邻,她的某些当代诗人,也是提交英文打字稿,请中国译家翻译的,译者当中有著名作家冰心。类似情形在50年代比较普遍,60年代有所减少,但同样存在,因60年代国内外语专门人才的培养开始逐渐发挥作用。这类“打字稿现象”,证明了外国文学期刊在当时所承担的一个重要作用。而这样的“文学外交”,具体到当代翻译文学,可以称作“翻译外交”。这不仅表明一份期刊的“光荣”,翻译文学的重大承担,亦提醒我们,这份刊物的非民间性质,以及当时翻译文学和外国文学的“不由自主”。

再一个例证,便是该刊发表过不少以打字稿为翻译文本的汉译。这些作品通常出自亚非拉、东欧国家和地区的当代作家之手,有的作者还是某国前任总统或现任国家领导人,如上文提到的捷克前总统萨波托斯基。因当时国内缺乏精通该国语言的专门人才,有时候,则是国内虽有掌握该国语言的人才,但缺乏娴熟掌握文学翻译之技能的人才,故而该国某作家作品只好提交某通用语种的译稿,如英文,如法文或德文,或当时中国的第一外国语俄文,然后请相关中译者翻译。为此,《译文》编辑部周围集合了一批专门承担转译任务的译者队伍,如俄文的戈宝权,张铁弦等;英文的苏杭、袁水拍等;世界语的孙用、法文的叶君健等。还有一个有趣现象,令这种翻译的“民间”外交色彩特浓,即不少时候,这类打字稿由某国驻华使馆提供,或由某国一个访华代表团来华期间当面提交或转交,或代表团回国之后再设法交给中方。如奇青译越南作家原玉的小说《我的妹妹》,就根据越南大使馆提供的英文打字稿转译(1961/7.17);再如吕永泰译阿尔巴尼亚作家法特米尔・吉亚泰小说《突围》,则据该国驻华大使馆提供的英文打字稿转译(1961/1.29)。当然,法文、德文、俄文打字稿都有。连朝鲜这样一衣带水的近邻,她的某些当代诗人,也是提交英文打字稿,请中国译家翻译的,译者当中有著名作家冰心。类似情形在50年代比较普遍,60年代有所减少,但同样存在,因60年代国内外语专门人才的培养开始逐渐发挥作用。这类“打字稿现象”,证明了外国文学期刊在当时所承担的一个重要作用。而这样的“文学外交”,具体到当代翻译文学,可以称作“翻译外交”。这不仅表明一份期刊的“光荣”,翻译文学的重大承担,亦提醒我们,这份刊物的非民间性质,以及当时翻译文学和外国文学的“不由自主”。

第二个作用,乃是她为中国作家、评论家、文艺理论工作者,外国文学研究者、翻译家提供一个呼吸通道,即这些专业人士维持健康生命的呼吸道,使当时这些专业工作者对域外文学、文艺、文化状况、动态保持必不可少的、有限的接触。也就是茅公在“发刊词”里所讲的两大任务中的第二项。这里所说的有限接触,是指由于该刊根据意识形态和主流诗学而采取的高度选择翻译对象的办刊方针。客观地说,该刊在其第一阶段(1953-1977),没有完全开放的历史,只有比较开放、不很开放、或很不开放的记录。然而在那个特定的年代,这样一个通道乃是维持基本健康、生命所不可或缺的。《译文》与早期《世界文学》的特别价值、局限性皆备于此。通道倘若彻底关闭,不惟国内专家开始变得令人难堪的孤陋寡闻,且部分国内文学创作也变得孤陋寡闻得难看,文学作品中可以称之为文学的东西愈来愈少,非文学的东西愈来愈膨胀。此外,刊物的理论输入,尽管有太多的缺漏,对理论工作者的作用却更为重要,仿佛是造血功能运作前之输血。譬如,有些理论乃是奠基性的,如“社会主义现实主义”的主流诗学,最初是舶来品,从术语概念到理论阐述,都是早年从日本、然后从苏联输入。而在50年代“全盘苏化”的国家意识形态下,该刊也同其他报刊以及国家级出版社一道,为嗷嗷待哺的无产阶级文艺理论家提供理论面包。又如经典西方文艺理论,该刊以相当高质量的译文(如朱光潜的译文)为年青人提供格外重要的理论营养,为帮助他们在一定程度上减少浮躁、狂躁的理论心态、防止其知识结构畸形化作出珍贵贡献。从这个意义上说,《译文》和《世界文学》的“社会主义现实主义”和经典西方文论,在当时都是文艺工作者的维他命,可惜这项工作在1955年遭遇巨大冲击,此后就缩手缩脚,在新时期之前难有建树。

第三个作用,便是为中国所有读者提供一个窗口。当时普通的国人,不会像今天这样在公园、大街上遇见外国人;若要同外国人、外国生活相遇,少数人可以在戏院里,更多的人则是在电影院里或书籍报刊上。而以翻译的横向(不同国家民族之间)跟纵向(古往今来)的范围论,当时的译制电影不如书刊,正如今天的书刊远不如译制电影和电视影响深远。因当时译制电影的输入国主要是苏联,然后是很少几个东欧、亚洲国家。而保持对外面大千世界的不断接触、兴趣,不惟使当时人们的生活多一些情趣,更紧要者,是提醒人们“外边的世界也很精彩”的世界意识。这些意识,在当时一些人物看来,最好是让它泯灭。而恰恰在这一点上,这种“风景这边独好”背后的意识形态悖离了20世纪初开始形成的中国新文化传统。于是,保留一份活的外国文学期刊,客观上便保留了一个活的外部世界,虽然刊物上的那个世界未必总是真实。只要刊物还有新的一期出版,那就说明外国文学、连同那份世界意识仍然为各方承认或默认,还有奉献一个活色生香的外面世界的可能。

第四个作用,是促进外语专门人才、翻译家、外国文学研究人才的培养。由于刊物的独特地位,70年代末、80年代一大批外国文学界、翻译界的一线学者,几乎都曾经在《译文》和《世界文学》上试过手。跟民国时期众多期刊的一个显著不同,即凡是50-60年代在该刊发表过2-3篇译文的青年译者,改革开放后很多成为我国外国文学某一领域之杰出学者、优秀翻译家。这表明该刊译文质量的准入门槛非常高。

另外,倘若从《译文》一直读到1978年正式复刊的《世界文学》,相信每位阅者一定会发现,该刊逐步经历了由大面积转译到逐步从原文译的历史性转变。这一点在该刊展示得异常清晰。譬如,该刊的译介重点,很多时候皆是东欧国家、亚非拉以及其他地区,而共和国成立之初,连西班牙、意大利这样重要的外国语,几乎没有几个专门人才可供使用。友好邻邦如越南、朝鲜、印度等本民族的现代语言,亦无足够的人才储备。因此,曾经在20-40年代泛滥的转译,到了50年代依然如故,虽然50年代中期之后已有部分亚非拉、东欧国家文学作品从原文译;60年代进一步好转,虽然让人松一口气的好转是在70年代末复刊之后。孟加拉文文学翻译石真、阿尔巴尼亚文文学翻译范承柞、越南语文学翻译李亚舒、缅甸语文学翻译林煌天、意大利语文学翻译吕同六、西班牙语文学翻译孟复、捷克语文学翻译杨乐云、蒋承俊、波兰语文学翻译易丽君和林洪亮等等,一批这样的人才脱颖而出。这些宝贵的专门人才,有些是国内大学培养,也有不少选派留学的才俊,后者如波兰文、捷克文、阿尔巴尼亚文等专门人才。对于这类人才,其中各语种的骨干,多半都曾经与《世界文学》有过合作。说《译文》和《世界文学》是他们成为翻译家的摇篮,亦无不可。可以说,没有《译文》和《世界文学》,80年代难有那样多相当成熟的学者、翻译家;没有《世界文学》,我国的非通用语种的文学翻译家可能更要减少,因为她是联结他们和读者之间活的桥梁。那,可是国家的损失。