|

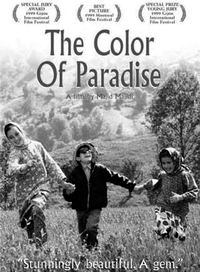

| 影片《天堂的颜色》海报 |

亲爱的上帝,请扶住我吧,亲爱的上帝,别让我死在这里!请求你听我这唯一的一次!我要死在外面。我还年轻,请让我死在外面!我还想看一眼自由!请求你,让我看一眼自由再死。我知道自己不会活多久,可是,我想死在外面的草地上。

结果呢?上帝没有伸出手来“扶住”那个“年轻人”,没有应答他“唯一的一次”请求,“祈者在祈求之后仍然死在煤气室,然后被送往焚尸炉”。因为那样一次“无效”的祈求,后来有学者向天主教神学家发出了疑问:“在奥斯维辛之后,祈求是否还会可能”?(刘小枫:《个体信仰与文化理论》)这个疑问和德国美学家阿多诺那句广受流传的名言类似,只不过阿多诺用了一种肯定的语气:“在奥斯维辛之后,诗是野蛮的。”

在伊朗导演马吉德・马芝迪(Majid Majidi)的《天堂的颜色》(The Color of Paradise)中,同样有一段对上帝的质疑:

没有人爱我,连奶奶也一样。他们都因为我是瞎子而离开了我。若我能看得见的话,我就可以跟别人一样上学,但现在,我必须上盲人学校,就像在世界的另一端一样。老师说主比较疼爱瞎子,因为他们看不见。但是,我说若是真的如此,上帝不会让我们瞎掉,所以我们见不到上帝。老师回答说,“主是不可见的。无所不在,你能感觉到。你用指尖了解。”现在,我不停地伸出手,直到有一天我感受到上帝的存在为止。我要告诉他每件事,甚至是我内心的秘密……

这一次,发出质疑声音的是一个8岁的盲童,他的名字叫穆罕默德。

伊朗有着严格的电影检查制度,同时又有更加严格的宗教约束,导演可拍的题材十分有限,儿童题材由此成为选择。也由此,观众在好莱坞电影里司空见惯的“暴力、色情、科幻、灾难、恐怖、歌舞”等等噱头成分在伊朗电影中几乎从不出现,取而代之的是“单纯安静的意念”;伊朗电影也被西方电影界称为“简约主义电影”,往往有“仿佛使人的心灵返回到了古代纯真年代”的效果(张冲:《简约之下的宁静――记伊朗电影的崛起》)。以孩童为主角,以乡村场景为主要表现空间,同时又有着宗教意蕴的《天堂的颜色》诞生于这样的约束与单纯并存的文化之中。

前文提及的盲童穆罕默德对于主的质疑出现在电影的后半段。其时,他已经被父亲送到一个盲人木匠家里学手艺――因为“急于再婚”的父亲(盲童的母亲已经去世多年)要摆脱他这个“生活累赘”。不过,这个“累赘”在电影里是善良而纯净的――他以一种主动的姿态,“不停地伸出手”去感受这个由主所创造的世界。在众多细节表现中,有两个尤其富有意味。

一个是电影的开头部分,穆罕默德一个人坐在小树林旁的长椅上等着父亲来接他回乡下和姐妹们一起去度暑假。其他孩子都被父母接走了,他还在等――父亲其实并不想接他回去,他满脑子想的是娶一个女人。小树林旁,有园丁浇水的声音,有鸟的叫声――有一个声音听起来是急促而凄切的,还有,猫的叫声――直觉告诉他,一只幼鸟从巢里跌落下地,它正面临着被猫吃掉的危险。于是,他站了起来,摸索着朝幼鸟的声音走去,一边走,还不忘从地上摸起一个松子球朝猫扔去。终于,他抖抖嗦嗦地在满地的树叶中摸到了幼鸟。树上还有鸟叫的声音,他知道那是鸟巢的位置――他轻轻地将小鸟放进了衬衣口袋,然后开始爬树。树干粗壮、光秃,他那双小腿在树干和空气中用力蹬,――那情形,仿佛被救的不是那只幼鸟,而是这个“看不清”世界的孩子――小鸟安然无恙地回到了母亲的怀抱。

另一个富有意味的镜头是盲童学校放假,穆罕默德回到乡下(父亲试图让他留在盲童学校的想法被老师拒绝),正常孩子的学校却还没有放假,姐妹们带着他到小学去上课。老师让一个孩子读课文,“……太阳照耀了地球……”穆罕默德正好也学过这一段,他马上纠正道:“不是照耀,是照亮。”或许,那些正常的孩子真的读错了,或许,它只是老师在教盲童时的一个有意的改动:“亮”,对于有着一双正常眼睛的人来说是廉价的;对只有一双盲瞳的人而言,则是整个世界。什么东西可以照亮他们的内心?光?知识?主之爱?

穆罕默德被送到盲人木匠家之后,“天堂”并没有出现。盲人木匠倒是一位不错的师傅,初次见面时,他就摸着穆罕默德的手说:“这双手告诉我它会很多东西。”在雕刻的时候,他也没有刻板地要求穆罕默德做什么,而是先捉来一只活生生的鸽子,然后才拿来一个雕好的模型,让他用心去“看”,从各个不同的角度去“看”――这种方式,正如盲童学校的老师所说的一样:“主是不可见的。无所不在,你能感觉到。你用指尖了解。”

不过,此时镜头更多地对准了父亲,那个“又穷又困的男人”。这可理解为一种叙述技法。在现实生活之中,每一个体都是生活在其他个体周围的,将镜头持续性地对准单一的人物固然容易加深观众对于他的印象,但也往往造成某种偏狭――遮蔽人物周围的其他东西,比如其他相关人物的处境,以及这种处境(特别是困境)对他的实际生存境遇的影响。换一个角度说,在同一环境之中,不同人物的故事其实是具有某种同一性的,它们都呈现的不过是同一问题的不同侧面。

盲童的父亲其实也有着“主”不能缓解的苦衷:他自幼就没有了父亲,没有得到过父亲的关爱,甚至,每每想回忆的时候却“几乎回想不起他”;他的妻子已经去世多年,他渴望着再找一个:“现在要照顾盲童,自己老了就没人照顾。”而为了这门亲事,他不得不把穆罕默德送走――可见,他的内心也被“谁能帮我?谁能关心我?”之类的问题紧紧地纠缠着。也因为这个缘故,当他那年迈的母亲因为爱孙穆罕默德被送走一事而气愤得离家出走时,他不仅没有阻拦,反而站在大雨里冲着笃信主的母亲发出了一连串的质问:

为何你那万能的主无法帮我脱离此困境?为何我该感激?为了我不曾拥有的东西?为了我的困境?为了我的盲童?为了我那失去的老婆?……

结果呢,疼爱穆罕默德的奶奶因为出走途中的大雨,感染风寒而死;父亲的婚事也因这种不吉利的事而不得不告吹――这个伤心欲绝的父亲选择了把穆罕默德领回家……

“回家”的旅程却是更为绝望的:因为多日来一直下着大雨,在经过一座木桥时,桥突然断了。这似乎是父亲潜意识里的一种希望?牵马的父亲走在前面,他牵着绳子过去了,坐在马上的穆罕默德连人带马却一起掉进了激流。但父亲仍然被儿子坠河吓呆了。很快,他跳进激流一路追赶――在某一片刻,他曾经看到了穆罕默德的鞋子,在不可即的前方;在经历无数个旋涡无数次挣扎之后,最终,他在海边一个大木头旁看到了他,小穆罕默德,一个比大木头还要小得多的身躯――“回家的旅途”最终成为一场厄运,无助的父亲抱起了小穆罕默德(他在想什么呢?他会想什么呢?)

让人震撼的是,那只像是悬在身体之外的小手上,却开始慢慢地、神奇地发出了光――那就是天堂之光?

那就是天堂的颜色,以虚幻之光消弭现世长久的苦痛?或是把它看作为一种现世的疑惑,它是以反诉的方式来指控这个神性“贫乏的年代”?或者,是要表达一种“寻找并感受的立场”:天堂总不是现世的,它需要不断地寻找和感受,像小穆罕默德一样,虽然生活在一个“黑暗的世界”,但聆听了“老师”的指示,“不停地伸出手,直到有一天我感受到主的存在为止”?――而唯其“黑暗”,才需要不断地寻找;寻找的路途之中虽有挫败,但唯其如此,才可超脱这种“黑暗”?

谁能知道答案呢?