|  |

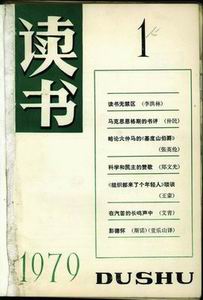

| 《读书》创刊号 | 范用 |

2005年12月初的一天,《读书》杂志编辑部为丁聪祝贺90大寿。老少几代《读书》人齐聚一堂,欢声笑语不断。90朵鲜红的玫瑰衬托着“小丁”年轻的笑容,大家都为刚生过一场大病的丁伯伯恢复得如此之好而由衷高兴。除了与丁聪同时代的范用,编辑部上上下下都称呼丁聪为“丁伯伯”,称呼他的老伴沈峻为“沈阿姨”,丁伯伯和沈阿姨平时经常要到编辑部坐坐,一是交接画的版式,二是喝杯咖啡,聊聊天,顺便到楼下的三联韬奋图书中心买几本书。丁聪是《读书》创刊时参与策划的几个老人之一,并且承担了画版式的任务,一画就到今天,27年从未间断。这个敦厚的长者,就像一根绵延的丝线,串起了《读书》从创刊至今的岁月。

编辑部为丁聪祝寿,前排左起为:沈峻、丁聪、范用;后排左起为:李学军(左一)、贾宝兰(左五)、吴彬(左六)、孟晖(左七)、李学平(左八)、叶彤(左九)。

一

很多人谈到《读书》的成功,都会羡慕地说,《读书》是得天独厚的,是无法复制的。说她得天独厚也许并不属实,因为她也曾有过非常艰难的日子,历经风雨,几次危机都侥幸度过。不过,要说《读书》占尽了天时地利人和,可能也不为过,尤其是她起步那几年,一批大出版家和老知识分子塑造了其体型和品格,使得《读书》有了一个很高的起点和坚实的基础,这大概是其他同类刊物难望其项背的。

在今天看来,作为一个杂志的创办者队伍,《读书》的阵容真可谓空前绝后。《读书》是由陈翰伯发起创办并一手扶持起来的,陈翰伯时任国家出版事业局局长。主编由主持商务印书馆的陈原担任,范用、倪子明、冯亦代、史枚任副主编,于光远、夏衍、黎澍等十四人组成编委会。杂志筹办和最初出版的过程中,这些编委经常聚在一起,商讨办刊方向、定位、选题、文风等大大小小的事情。这些有过丰富办刊经验的老知识分子,有的编辑过30年代的《读书生活》,有的主持过40年代的《读书月刊》,现在由他们亲自操持,《读书》自然是一出手就不同凡响。这对《读书》一下子找准定位和风格,迅速建立起品牌起到了决定性的作用。这些老人中,陈翰伯、史枚、陈原、冯亦代、吕叔湘、夏衍等几位已相继离世,那个年代也逐渐变得遥远,但是在《读书》的历史上,将永远铭刻着他们的名字。

|  |  |  |

| 沈昌文 | 董秀玉 | 汪晖 | 黄平 |

范用是老三联人,1938年15岁时就进读书生活出版社当练习生,耳濡目染那时的出版人风范,后来也把这种风气和风格带进了三联。1948年,生活书店、新知书店和读书生活出版社三家合并成立生活・读书・新知三联书店,1951年后,三联书店曾一度与人民出版社合并。1985年,范用兼任三联书店总经理。1986年1月起,三联书店恢复独立建制。范用领导三联的时候,出了不少具有开创意义的好书,比如《傅雷家书》、巴金的《随想录》、陈白尘的《牛棚日记》、杨绛的《干校六记》、房龙的《宽容》等,他不仅看书稿,而且自己设计版式,画封面,并为此津津乐道。范用性格倔强,说话直率,自认没有太多政治头脑,只是擅长干事,并且敢于承担责任。但他对于作者和读者,是真心实意地交朋友。《读书》创办的初衷在他看来,很重要的就是建立一个联系广大读者的桥梁。

编辑部起初只有史枚和董秀玉两个人,史枚主持,董秀玉做助手。当时的小字辈董秀玉,现在已经从三联书店总经理的位置上退休。回忆起创刊最初的那几年,董秀玉抑制不住地兴奋:那时我们到处去约稿,知识界听说要办一个思想文化评论的刊物,那种积极性把我们也都感染了,大家都说,那是我们自己的杂志呀。如果说,陈原等德高望重的老先生的执掌使《读书》奠定了自己的基础和风格,那么,一大批知识界精英的共同扶持,则是《读书》保持长盛不衰的秘诀。在二十多年的《读书》杂志上,我们可以看到知识界的一长串名单,那里面有许多耳熟能详的名字,有各个时期的学术文化中坚,那样的作者阵容一直是《读书》最宝贵的资源。

《读书》从范用时期起就每期由他亲自审阅清样,签字复印,到后来沈昌文、董秀玉任三联总编辑,也都是亲自读清样,可见对《读书》的偏爱。说到《读书》的发展,这两位领导也可谓举足轻重。

沈昌文做《读书》的那些年,《读书》变得有声有色起来。沈昌文不仅继承了范用与作者交朋友的编辑方针,还发展出一套理论,说做编辑就是与作者“谈情说爱”,因此他经常满口“情”字,令人莞尔。另外,沈昌文好吃也会吃,以食会友,这是他与作者“谈情说爱”的重要方式,他能让不同口味的人都吃得满意,吃有所获。一些海外的作者回国探亲,都慕名找老沈推荐馆子,他也正好把四面八方的朋友聚拢在一起,组织一次次的饭局,等于开了一次次的约稿会。即使是现在,沈昌文还会经常回到《读书》编辑部,向大家传授最新的美食心得和信息,不过这已经是退而求其次了,曾几何时,他还常在办公室里做红烧肉给大伙儿吃呢。

董秀玉则属于另外一种类型。她是一个理想主义色彩很浓的人。做事能拼命,追求完美。在人多的场合,她总是微笑着在一旁听大家高谈阔论,但是真做起事来,她有点子,有想法,并且有坚持到底的毅力。离开《读书》之后,80年代后期她去了香港三联主持工作,短短几年把一个亏损的书店办成了盈利企业。在当三联老总的岁月里,她极少大张旗鼓地请客吃饭,也不搞轰轰烈烈的宣传,但是她结交了知识界、文化界的众多重量级人物,在学界有很强的号召力。学者们感到,她是真正从心里尊重学术,愿意为学术文化服务的出版人。

二

上世纪八九十年代的中国思想界,是与同步进行的中国现代化变革紧密相关的。《读书》不可能成为一本风花雪月的名士杂志。再者,进入90年代以后,“学术凸现,思想淡出”,谈问题不能只停留在激情和宏观的层面上,社会的问题越来越细化,对问题的解读也必须要有专业知识背景和学术的积累。到90年代中叶,一大批中青年学者已经成为《读书》的核心作者,他们开始影响《读书》的风格和视角。1996年,在确定继65岁退休的沈昌文担任主编的人选时,当时的三联书店总经理董秀玉想到了起用学者,最后选定各方面都比较全面的汪晖,后来又加入了黄平,他们当时都是中国社科院的学者。这种思路其实延续了《读书》创办时的办刊形式,《读书》的崛起靠的是一大批学养丰厚的老知识分子的把握,在学术凸显的90年代,让学者来继续决定《读书》的未来走向,似乎是一个顺其自然的选择。

汪晖和黄平,一为思想史学者,一为社会学学者,一人文,一社科,都对当代问题倾注了极大的关注,对一个面临新时代的杂志而言,他们是一个理想的组合。《读书》在其执掌下,对现实更为贴近,对问题的关注和讨论也更直接和具体。《读书》似乎不再是旁观者,而成了参与者。这种变化,有些人喜欢,也有许多人不喜欢。

汪晖是唐?的学生,80年代即在鲁迅研究的圈子里小有名声。他的博士论文《反抗绝望》至今被认为是鲁迅研究界的力作。这样的研究经验,或许使他更关注思想的深度和社会的进程,更有忧国忧民的使命感。进入90年代,他的一系列思考,集中在梳理现代中国的思想体系是如何形成的,并试图在此基础上寻找重新理解中国的视野。他说:“我们要找到一条适合中国的发展道路,这是我们这一代人的使命。”

三联书店的四层白楼坐落在美术馆旁边,那是一个黄金地段,但是书店的占地多少有些局促。自从1986年三联书店从人民出版社独立出来恢复建制以后,一穷二白的家底使三联人打了多年的游击,办公地点一再搬迁,甚至还在地下室上过班。所以董秀玉1993年上任总经理后的第一件事就是张罗盖办公楼。《读书》在十年间也先后在芳草地、东四六条、朝内大街人民出版社内办过公,那时每次开会或者搞活动,没有会议室,只好到外面找一些安静优雅的场所,比如咖啡馆、西餐厅,既开了会,也满足了来客的雅兴。直到1996年底三联书店盖起自己的大楼,《读书》才有了一个稳定的办公场所。在四楼的《读书》编辑部,初次到访的作者读者总是惊讶编辑部之拥挤。编辑部与三联的其他部门共处一个大厅,没有自己独立的办公室,每人一个转角桌,桌子之间用半人高的书柜隔开,桌前的位置只够放进一张椅子,如果来了客人,只能站着说话。不过,《读书》人早已经习惯了这样的环境,大家都乐呵呵的,聚在一起气氛很融洽。在《读书》编辑们到齐的日子,总是显得很热闹,编辑部里有几个是大嗓门,讨论起问题来,整个大厅里的人都跟着听;虽然寸土如金,还是要挤出煮咖啡的地方,每每飘出沁人的醇香;最热闹的是在饭桌上,大家你来我往,经常辩论不休,大到知识界的新闻和观点,小到最新上映的影片,共同的话题很多,常常把工作午餐变成神仙会。

《读书》的作者们多年来有一个共识,就是到《读书》去有饭吃,有咖啡喝。从创刊起,一有作者来访,范用就喜欢拉到他办公室喝杯咖啡。后来到了喜欢吃的沈昌文手里,请客吃饭就形成了传统。《读书》不习惯请豪宴,但是哪里有新开的特色餐馆、西点屋,他们准会去试一试。他们的许多作者也是美食家,除了到编辑部交流书刊稿件、知识信息,吃的经验也是一大交流内容。现在编辑部的楼下就是三联韬奋图书中心,二楼的咖啡厅就成了《读书》招待作者的会客室。凡是到《读书》编辑部的作者,大概都会对那个像潜水艇一样的咖啡厅印象深刻。

一本成功的杂志,一定拥有出色的编辑记者队伍。《读书》也不例外。二十多年来,《读书》上的许多脍炙人口的文章,都是经由几位编辑组稿发稿。在董秀玉之后,编辑部又曾经陆续加入过吴彬、王焱、贾宝兰、倪乐、杨丽华、赵丽雅等编辑,现在吴彬和贾宝兰两位还依然坚持在自己的岗位上。在创刊最初的十几年里,编辑部成员基本上没有高学历,且以女性为主。以至于五朵金花、由高中生办给研究生看的杂志等等一时传为佳话。其实不仅是《读书》杂志,当时活跃在文化界的许多人都是自学成材,成长在六七十年代的读书人,也不可能谈什么学历。但是这些传说,增加了《读书》的亲切感,表达了人们对《读书》的热爱之情。

如今的编辑部多少有了些变化,除了两位老编辑,后来加入的李学军、叶彤都是研究生毕业,算是改变了编辑部的学历结构。最年轻的孟晖则是留过学,出版了几部书的才女。与原来有一点相似的是,除了贾宝兰有学经济学的背景,其他几位编辑都是学人文学科的,多少反映了《读书》仍然有着自己的偏重。

《读书》编辑的一个基本功是要善于与学者和文化人交朋友。陈平原曾经描述过《读书》的几位女将,“不冷不热,不卑不亢,一见面就单刀直入,叮嘱‘以后多为我们写稿’”,像“自家人一样”,反而让他很受用。陈教授由此就成为《读书》的老作者和老朋友。80年代的编辑部主任王焱,曾经结交了一批学者朋友。那时甘阳组织“文化:中国与世界”编委会,意在编辑出版西方学术名著,就是由王焱牵线,最后在三联作为《现代西方学术文库》出版,是当时知识界的一件大事。整个80年代,《读书》积极介绍西方学术名著和新思潮,团结了一大批中西研究的学者,王焱可谓功不可没。至于赵丽雅,那更是许多人非常熟悉的老编辑了,她在《读书》将近十年,让很多作者感叹《读书》编辑之内秀。王焱和赵丽雅现在都进入中国社科院专做研究去了,编辑最后做成了学者,可以想见他们与作者的相通之处。

每个时代有自己的精神和生活方式,也因此而有文化和人的各具特色。《读书》在80年代,90年代,以及在今天新世纪里的面貌,或许是有变化的。但是,《读书》有幸出生和成长在一个波澜壮阔的社会转型时代,她经历的风雨和起伏,承担的期待和责任,都会使她变得更加健壮。这是《读书》和《读书》人的幸运。