得知浩然老师病逝的消息,心里好一阵子悲酸。他那和善可亲的面影在眼前闪回,使我忽地想起了他在二十几年前给我的一封回信。于是翻箱倒柜,终于从书报信札堆里找出那封信来。重读这封回信,时光回到了1980

得知浩然老师病逝的消息,心里好一阵子悲酸。他那和善可亲的面影在眼前闪回,使我忽地想起了他在二十几年前给我的一封回信。于是翻箱倒柜,终于从书报信札堆里找出那封信来。重读这封回信,时光回到了1980

孝存同志:

我到东北去了四个月,九月十一日回北京,节前来通县看女儿,县文化馆的一位好心的同志才把保存的一摞信还给我,其中包括你六月二十四日的约稿信。得不到个回音,你一定挺奇怪吧?

这几年,我的身体不好,情绪亦欠佳,写东西极少,偶尔为之,那是为了表示没有白吃人民的饭。我在努力恢复失去的东西,主要是健康,有信心还能闪点光亮。估计不会等到那时候,我就有兴致给《北京晚报》写点东西,因我和女儿一直是它的热心读者,加上有你惦记着我。

有空到通县来玩玩好吗?我四日回京参加三天会议,以后将在此处“偎冬”。来前拨******电话,问一下,我是否在通县,免得你白跑路。

顺颂

编安

浩然十月二日匆匆

重读这信,亲切感和温暖感再次冲击心怀。对于一个无名小编辑的约稿信,因外出而事隔三个多月,浩然在回信中不仅做了具体说明,而且真诚邀请。写上联系电话,怕我白跑路,也体现了他的心细和对人的关切。浩然就是这样的一个人,这是他的一贯作风。此前的15年前,也就是1965年,当我还是中学生的时候,就冒然给浩然写过信。当时的浩然已经是成名作家,但不久就给我回了信,对我爱好文学、立志于写作的愿望给予鼓励。浩然的回信不仅使我这个中学生激动了好几天,而且正是这一鼓励使我走上了文学之路。那时,我把浩然《寄给杨啸的信》的片段记在了笔记本上:“我觉得,一个初学写作者,只要他具有明确而又正确的方向,像航行中有了舵,加上对生活、艺术的不断地刻苦追求,目标是一定能够达到的。在一个初学写作的青年人来说,只有当他深刻地认识到自己笔下的一笔一划对整个革命事业紧密关系的时候,他才能从思想和行动中彻底去掉马虎和苟且,才勇于呕心沥血而不吝惜。”我感觉,浩然老师写给杨啸的信,也是写给我的。特别是在此后发生的“文革”当中,文学的梦想一直伴随着我。

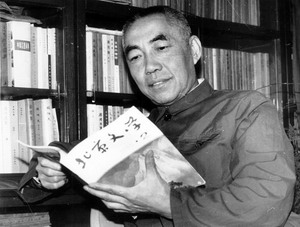

由于一言难尽的种种原因,直到1986年3月底,我才得以专程到浩然在通州的家去看望浩然。浩然和我亲切交谈,我这才得知浩然老师出生在开滦赵各庄煤矿,距我的出生地河北昌黎县很近。昌黎县曾经属于唐山专区,按出生地说,我与浩然老师算是“大同乡”了。浩然老师在蓟县的王吉素村长大,幼年时便失去了双亲。他只上过三年小学、半年私塾,14岁就当上了儿童团长,16岁入党。1949年,新中国成立,17岁的浩然到区委做青年团工作。这时候,他一边读书补习文化知识,一边练习写作。刚开始他多为报社写小通讯和新闻故事,22岁的时候调入《河北日报》当记者。1956年,也就是他24岁的时候,在《北京文艺》上发表了第一个短篇小说《喜鹊登枝》,并引起了文坛的注意。1965年初,他的长篇小说代表作《艳阳天》出版。从1956年到1986年的三十年间,浩然发表了200余篇短篇小说、15部中篇小说、5部长篇小说、3部散文集和2部论文集。

谈了近两个小时,我怕浩然劳累,起身告辞。临行时,浩然送了我两部新出的书,一部是中原农民出版社1985年9月出版的长篇小说《晚霞在燃烧》,一部为人民文学出版社1985年12月出版的中篇小说集《嫁不出去的傻丫头》。浩然分别在两部书的扉页上写下了几个字:“孝存同志留念浩然1986年3月29日”写完又加盖了他的篆体字印章。

回到家中,我翻阅浩然赠送我的两部书,对《嫁不出去的傻丫头》中作为“序”文的《追赶者的几句话》很有感触。实际上,这是浩然对自己三十年创作路程和创作思考的一个概括。他说:“在创作道路上的第一个阶段,我虽然爱上文学,并热衷地搞起文学,实际上却不太懂文学;初学乍练,艺术表现力和认识生活的能力都十分低浅和幼稚。”浩然在谈到自己的创作的时候,向来是低调的、谦虚的;不像有些人,稍有成就或者没啥大成就就傲然不可一世。总结自己在这一阶段的写作,他说:“我犹如一个积极的新闻报道员,终日到处打听新人新事,随时随地碰上新人新事,就急不可耐地写出来;写时力求跟政治形式配合,与社会现实一致。”这里当然也有谦逊的成分,但也有对自己写作缺憾的剖析。浩然是这样诚恳,绝不虚妄。总结第一阶段的创作,浩然说:“我承认时代的局限性,意识到自己无力完全突破这个局限。”由此他说:“正在写《艳阳天》前后的我,不可能给自己树立一个批评‘三面红旗’的《浮云》、《老人和树》的追赶目标;也不可能给自己树立起一个写抨击极左思潮的《山水情》的追赶目标。‘大跃进’那会儿,我只认识到不应昧着良心写亩产一万斤、不跟着搞浮夸、不帮助刮‘共产风’;充其量写篇《半夜敲门》,表扬一位不搞浮夸、不欺下瞒上的基层干部。十年动乱期间,只是感到有许多问题不对头,不跟着歌颂‘造反夺权’而已,并没有认识到那十年要彻底否定。这情形,起码对于我来说,不是个胆量大小的问题,关键在于认识水平的高低不同所致。”坦诚的话,令人佩服。浩然创作道路的第二阶段,也就是20世纪80年代以后,他决计“立足农村这块基地上,写人,写人生。不再单纯地写新人新事,也不再沿用往时那种以政治运动和经济变革为‘经’线,以人物的相应活动为‘纬’线,来结构作品。这回倒过来,不论写中篇还是‘小长篇’,贯穿着作品的主线都是‘人’,写人的心灵辙印、人的命运轨道;政治、经济,即整个社会动态动向,只充当人的背景和天幕”。这种“回归”,实际上是整个中国文坛从政治附属到讲究艺术基本规律的“回归”。但不可否认,《艳阳天》是当时标志性的文学作品;浩然的作品及其走过的路,是与我国当代文学的命运联系在一起的。一个时代的整体“文学的命运”,不是哪一个作家所能左右得了的。

浩然写道:“作家一辈子都难得消闲和宁静,他们总是个忙忙碌碌的追赶者。有的作家像驰骋的骏马;有的作家像奔跑的汽车;有的更快速,好似飞机,直腾云端。”自己像什么呢?浩然说:“比作骆驼,我没有那么庞大,没有那种力气;而且,我没有走过那样长的荒凉沙漠。我一直在田野间,走、走、走!应该说我是一头牛,是一头个儿不大的牛,拖着一辆笨重的木头轱辘的车赶路。”这是一个非常形象也十分准确的比喻。

作为出身于农民和曾为“业余作者”的浩然,念念不忘农民和业余作者,特别是“农民业余作者”。20世纪80年代末期,他到临近北京的河北三河县定居。他积极地全力扶植当地的农民业余作者,除了授课以外,还创办了由他任主编的文学杂志,为原本难以登上文学殿堂的农民业余作者提供了得以发表作品的园地。1990年8月,他出任《北京文学》主编后,特意组织、编发了农民文学作品专号。在他的倡导下和积极策划下,一批农民作者出版了自己的作品集。譬如延庆县孟广臣,早在“文革”前就开始了业余写作,其后又陆续写出了不少反映农民生活的小说和散文,但一直未能结集出版。在浩然的关照下,老孟的心愿终于得以实现。文学原本就起于“草根”,文学繁荣的基础就是来自“草根文学”的繁荣和发展。

灯下再读浩然的回信,一阵暖意一阵酸楚。回想和浩然老师的几次会面,他亲切谈话、鼓励和关切,涌现于前,历历在目。一个写出了时代标志性作品的作家,读者是不会忘记的;一个关爱人民百姓和懂得尊重、爱护他人的作家,是不会被人民百姓和他人忘记的。