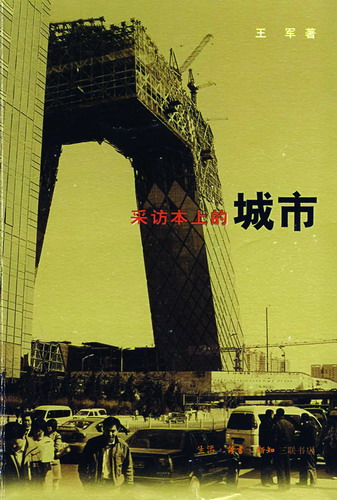

《采访本上的城市》,王军著,三联书店2008年6月第一版,69.50元

中国改革开放30年来的一个重大成就,是数亿农业人口进入城市,城市化水平在2005年达到了43%,并仍以年均0.

大规模改变城市面貌的文化因素,在1950年代和当代是很不相同的。在很长的一个历史时期,对古老城市、历史建筑的损毁破坏,主要是“左”的意识形态。书中首次翔实地披露了1958年前后的故宫改建计划,如提出要“彻底打碎封闭森严的封建艺术布局”、“坚决克服‘地广人稀,封建落后’的现状”,“中心思想是把党中央和国务院办公用地放在城市中心部分”。毛泽东在1959年的谈话中明言:“为什么一定要讲保存民族风格,你那个铁路、枪炮、飞机、火车、电影、拷贝,中国与外国有什么区别,有什么民族风格?我看有些东西不要我们民族风格。”今天读来仍令人触目惊心。所幸,故宫依然健在,而对故宫周围地区的改造则持续至今,1990年代之后,它主要来自城市化的“美国梦”的影响。

城市空间的构造在过去是以人和车马为尺度的。晚近美国大城市开启了汽车主导城市的历史,这一“现代化图景”在开放之后迅速成为所有城市的崇拜对象,通衢大道和摩天大楼成为不容置疑的“现代化”符号。以小汽车为尺度,宽阔的大马路和封闭小区的基本结构,碾碎了旧城的骨骼和肌理。中国版的“美国梦”注定是支离破碎的,其代价不仅是千城一面的雷同和“堵车”奇观,而且从根本上异化了街道和城市的功能。市民暇余优游、购物消遣的交往空间在车水马龙之间消失了。今天,人们对大城市宜居与否最重要的评价,不是高企的数字,更不是流光溢彩的“窗口”工程,而是街巷还有没有人气,有没有修鞋修伞、磨刀、理发、收购、贩卖的种种便利,以便街坊们能够驻足交流,散布一些闲言碎语。在上海老街区的一些弄堂口,至今仍残存这一景象,我总是很珍惜地拍下来以为纪念。

就单体建筑而言,影响最大的是世纪之交强劲登陆的西方“后现代”建筑思潮。尽管“欧陆风情”泛滥已久,大小城市无不以洋为美,充斥着罗马花园、枫丹白露别墅和泰晤士小镇;但作为首都的纪念性公共建筑,鸟巢、鸟蛋等一批西方建筑师的实验建筑仍引起巨大争论。建筑审美见仁见智,难有定论。《采访本上的城市》通过第一手采访,以理性的包容态度记录了多种声音,忠实地保存了这段历史。在我看来,新潮实验本无不可,但应远离故都,如浦东的金茂大厦和迪拜的旋转大楼便少争议。而且,建筑实验应该是讲成本的,那种不惜代价、刻意求新的“艺术追求”,被称为“形式主义的杰作”,否定的不仅是建筑的民族风格,而且是建筑的实用价值。笔者只进入过国家大剧院的音乐厅,其座椅的狭迫简陋令人惊讶,与富丽堂皇的钛合金包装恰成对比。有支持者称大剧院“最大的意义”是它对中国建筑界的思想理念、管理体制的冲击。“冲击”本身居然成为了建筑的目的和价值!

在文化之外,影响城市命运的体制和制度性因素,更为深刻和隐蔽,在公众和社会层面较少被关注讨论。《采访本上的城市》对这种制度性缺陷的探讨,可以说正当其时。90年代以来,以开发商为主导、推土机开路的成片土地开发的主流模式正在遭到越来越多的质疑,越来越不合时宜。那是一场社会长远利益和公众利益缺席、没有博弈的弱肉强食。在土地开发的巨大经济利益面前,文化批判和道德谴责都显得苍白无力。近年来,古都保护者的努力已经进入到制度层面,方向之一是督促落实私有房屋产权。这是一个一说就明的基本事实:二三百年来代代相传、保存完好的胡同四合院之所以成为破败的“危房”、大杂院,端在于房屋产权的缺失。《采访本上的城市》还揭示了另外一些深层制度。分税制改革之后,由于地方政府税利不足,普遍地走向靠批地卖地获利的“土地财政”;而本应成为基层政府最重要税源的不动产税却付阙如。“圈地”成为流行语,出现了比“建设性破坏”更为严重的“规划性破坏”。其中居然还有国土局和规划局之争。多年来,我国的城市规划教材名为《城市规划原理》,其来源的英文原版却是《城市土地利用规划》,遗漏“土地利用”的误传误读,土地和空间规划的分离,使得中国成为世界上唯一有两个土地使用管理部门的国家!

重要的是变化已经出现。GDP崇拜已经过时,房价神话已经破产,利益集团已经彰显,各地不断出现的“最牛钉子户”,显示制衡的力量也开始出现,废除《城市房屋拆迁管理条例》的呼声日高。上海拆除外滩“第一桥”也许是一个转折的信号,呼应着波士顿悉数拆除高架中央大道,将交通引入地下以修复“城市伤口”的变革。打破首都的单一中心、在通州建设新的中央行政区的规划也已浮出水面。在这一新的图景中,我们看到的是操纵城市命运的两种力量的消长和角力。城市化进程中的“政府悖论”,说的是在政府主导型的城市化路径中,政府既是城市化最重要的推动者,在很多情况下也成为反城市化的力量。在后一个方向上,广州、深圳强力清除“城中村”、北京市“画家村”危局和围绕“小产权房”的博弈,深刻地体现了城市自发的生长力量与政府强力规制行为之间的冲突。“谁的城市”的提问从没有像今天这样尖锐而现实,“人民的城市”、伟大城市的理想仍在风中飘扬,呼唤着我们追随前行。因而,《采访本上的城市》是一场没有终结的采访,巨变之中的中国城市是一本描画不尽的大书。