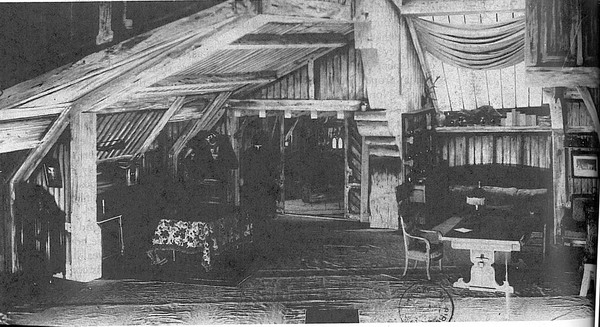

1906年安托万导演的《野鸭》布景:艾克达尔家的小阁楼。

所谓易卜生的后期剧作,一般是指他始于1884年《野鸭》(The Wild Duck)发表之后的戏剧作

(一)

易卜生在1884年发表了《野鸭》。易卜生的好友比昂逊在看过剧本之后直言不讳地说:“我发现这部剧本在结构上如此匪夷所思,……真是令人大为作呕。”十年后,当它最终在英国得以上演时,一位评论家这样写到:“这部戏简直就是一个玩笑,……是一个既不怎么幽默又于人无害的自我嘲讽,除此以外它什么也不是。”总之,《野鸭》的发表所引起的普遍反应是不解和不安。

先让我们看看它讲的是一个什么样的故事:雅尔马・艾克达尔受邀来到老同学格瑞格斯・威利的家中做客。格瑞格斯与雅尔马攀谈,了解到后者一家近十来年所经历的种种不幸和苦难。雅尔马的父亲老艾克达尔因砍伐政府禁伐之木材而锒铛入狱,从此一蹶不振,沦落到靠为曾经的合伙人老威利抄写文件为生。在老威利的安排下雅尔马也与威利家原来的管家基纳结了婚,还开了一家照相馆。

然而让格瑞格斯深感不安的是,基纳曾是他父亲的情妇,也是致他母亲于死命的因素之一。他立即意识到这一切都是他父亲的阴谋:让艾克达尔一家生活在欺骗和谎言之中!他仿佛突然发现了自己做人的使命,那就是要告知他的这位老同学事实真相,帮助他摆脱虚幻而堕落的生活,将自己的婚姻建立在真实与清醒的基础之上。他搬出了老威利的家,决意与其断绝父子关系,并进而搬进雅尔马的家,准备实施自己的拯救计划。

在雅尔马家,他又发现了一个秘密:艾克达尔一家在自己的阁楼上喂养了一些动物,如鸡、鸭、兔和鸽子,老艾克达尔每天都到这阁楼里“打猎”,并对刚来的格瑞格斯津津乐道其中的乐趣;而雅尔马的小女儿海特维格最喜爱的,当数那只被打折了翅膀的野鸭。据说它是老威利打下来的,并让人送过来的。格瑞格斯深感老威利的影响弥漫在这个家庭的每一个角落,更坚定了要搭救这家人于水火的决心。

在事实和盘托出的时候,格瑞格斯意想不到的事情发生了――原本以为雅尔马在了解事情的真相之后会在思想和行为两方面发生全新而高尚的变化的格瑞格斯,悚然面对的却是一个让他伤心而又失望的图景:面对着已被揭开的事实,雅尔马茫然不知所措。他并未像格瑞格斯所企盼的那样,以一个男子汉所具有的勇气和坦诚来面对真相,与妻子一道共同以宽容和仁爱之心来共度余生,而是将满腔的不满和愤怒统统发泄在妻子和女儿身上,致使他可爱的女儿海特维格在巨大的失望和悲愤中在那阁楼里举枪自尽。

茫然不知所措的格瑞格斯“站着吓傻了,浑身抽动”地直问:“谁知道这场大祸是怎么惹出来的?”还是住在楼下的瑞凌医生看得明白――这都是格瑞格斯“跑到一个穷人家里索取‘理想的要求’”的结果,“偏偏这一家都是还不起账的人。”他甚至知道雅尔马装腔作势的悲痛劲儿也不会延续太久:“到不了一年,小海特维格变成只是他演说时候的一个漂亮题目。”“到那时候你会听见雅尔马装腔作势地说什么‘孩子死得太早,好像割掉了爸爸的一块心头肉’。到那时候你会看见他沉浸在赞美自己、怜惜自己的感伤的糖水蜜汁里。你等着瞧吧!”

格瑞格斯的努力似乎都付诸风中,雅尔马依然故我:无所事事,想入非非,并且还指望着妻子来照看自己的生活,仿佛什么都没有发生过一样。

(二)

我们看看易卜生在《野鸭》中为我们展现的是一个什么样的男人世界。

父亲老艾克达尔就可以用“衰败”和“自暴自弃”来加以概括。曾经当过兵并且还做过胆气冲天的猎人的他,因为一桩牢狱之灾而一蹶不振;成天把自己关在家里的小阁楼里,与那些鸡、鸭、兔们为伍,并且乐此不疲,声称自己在家里照样可以打猎。一听说有外人到来,便立即缩回那小阁楼。

老威利,这是一个典型的资产者:自私、贪婪、好色而且不讲信义。早年是他出卖了老艾克达尔,才保住了自己的生意,有了今天奢华的生活;他当年娶格瑞格斯的母亲,是误以为她家有一笔财产,结果却大失所望,没有爱的婚姻就变成了折磨人的地狱。他于是到处寻花问柳,连家里的女管家也不放过。

雅尔马,英国批评家卢卡斯说“他是继培尔・金特之后,易卜生所塑造的最富讽刺意味的喜剧人物。”他在朋友的家里回避不认自己的父亲,理由不外乎就是父亲的模样和打扮太寒酸;但是一回到家里他又喊着自己“白发苍苍的苦命爸爸”,声称要“恢复家庭的荣耀”!他明明是忘了给女儿带吃的回家,却厚颜无耻地让女儿念他随手带回的菜单,由他来给她描述每一道菜的味道。雅尔马的唯一精神慰藉,也是他在妻儿面前唯一的身价,就是声称自己正在搞一个发明,却永远也没有个结果;他最以为得计的话是:“可是我是个发明家,并且一家人都靠着我吃饭。”事实是,他把所有的活计和家务都扔给了基纳,自己成天价无所事事,东游西荡,酗酒闲聊;当事情的真相显露,需要他拿出男子汉的脾气或大气,要么拍案而起,决不藏污纳垢;要么忍辱负重,包容一切的时候,雅尔马的反应着实让人莫名其妙:他先是说要收回家里的管账权,继而又声称要搬出家去;事实是,他在喝过几杯酒以后倒头睡去,便把一切都忘了。原本指望他会在了解了事实的真相之后,会以一个崭新的精神面貌来重新面对残酷的现实的格瑞格斯,却发现他更加精神不济,陷入了巨大的茫然和痛苦。

小威利――格瑞格斯,这位看似目光高远,义正词严的“理想主义者”,其实也是一个心灵染疾、精神扭曲的病人。瑞凌医生给他作出的诊断是:“正直热”――向穷人索要“理想的要求”,并且还患有“崇拜狂”――即总要在自己身外去寻找一个崇拜的偶像。他是一个不和谐婚姻所产生的畸形儿:憎恨自己的父亲,却不得不长期地在父亲的阴影下生活,怜爱自己的母亲,却眼睁睁地看着她在父亲的折磨下死去。他把对父亲的恨以及对母亲的爱转化为一种对“理想婚姻”的要求――即一种建立在真实基础上的、没有谎言的婚姻和家庭。基纳其实看得很清楚,小威利的所作所为实际是他内心病态的一种反映,只会给他们这种穷人的家庭带来灾难,所以她劝他不要住在她家,也劝雅尔马不要跟格瑞格斯掺和在一起。瑞凌医生早就告诉格瑞格斯,雅尔马如果还有什么个性的话,那早在他十来岁时就被他的两个老处女姑姑给磨掉了。然而格瑞格斯却看不到、或者不想看到这一点,一意孤行地要兜售他“理想的要求”,结果却是害得友人差不多家破人亡。难怪瑞凌医生会说:“只要我们有法子甩掉那批成天向我们穷人催索‘理想的要求’的讨债鬼,日子还是很可以过下去的。”

(三)

易卜生在构思该剧的1883年6月,曾经从罗马写信给好友、北欧著名批评家勃兰兑斯:“我目前正在构思一部四幕的剧本。有时候,各种各样疯狂的念头(galskaber)会在一个人的脑子里积淀起来,必须得想法子把它们发泄出去。”差不多一年之后,他又在给青年诗人Caspari的信中谈到:“整个冬天我都在脑子里把玩一些疯狂的念头(galskaber);我不断地把玩它们,直到它们开始具有剧本的雏形;”在这两封信中他用的都是同一个挪威词galskaber,来形容诱发他构思该剧的初衷。在英文里该词被移译成tomfoolery或mad fancies。它们肯定未能准确地表达易卜生在挪威文中所表达的意思。显然,促成该剧的产生的意念决无法用“疯狂的念头”来形容。其实,它倒有点像目前国内流行的一个词汇:“恶搞”。

易卜生是想通过描摹一个被扭曲的、充满各种畸形人等的世界,向我们呈现一个“已被去势的”(castrated)的男人世界。瓦伦西用travesty一词来形容这一搞笑的世界(the burlesque world)。

其实,易卜生早在写《玩偶之家》时就已经流露出这种“搞笑”的意图和趋势:海尔茂在灾难临头时,首先想到是自己的安危;阮克大夫弱不禁风,已危在旦夕;柯罗克斯泰只能借女人的力来达到自己的目标,……全都是些小丑般的怪物!要叫他不想恶搞都不行。易卜生在激愤的时候曾声称,西方世界是一艘正在下沉的船,他愿意在它下面再放上一颗鱼雷!

这大概就是易卜生在信中提到的“疯狂的念头”(galskaber),它时时地攫取他的意识,让他不将其述诸于艺术形象便难得安宁:“我也被相反的东西鼓舞过,反省起来,那是我自己天性中的渣滓沉淀。在这种情形下,创作好比洗澡,洗完之后我感到更清洁、更健康、更舒畅。”

有批评家提出,此时的易卜生年事已高(已快60岁),其追求真理的信心和激情已开始下降,其思维方式必大异于年轻时的他。20年前创作《布朗德》时的理想和勇气已经大为衰减,甚至蜕变为某种悲观的情绪和负面的人生态度及思维方式。他开始背离创作《布朗德》时“最佳时刻的他自己”,变得日益冷静下来,重新打量和思索自己以前所尊崇和宣扬的真理和理想。各种他称作为galskaber的“疯狂念头”便涌入脑际,他必须将其宣泄和表达出来。其方法必迥异于以前的创作方式和技巧。这大约才是他在随手稿给出版商的信中所提到的该剧所呈现出来的“不同于以前的新技巧”。