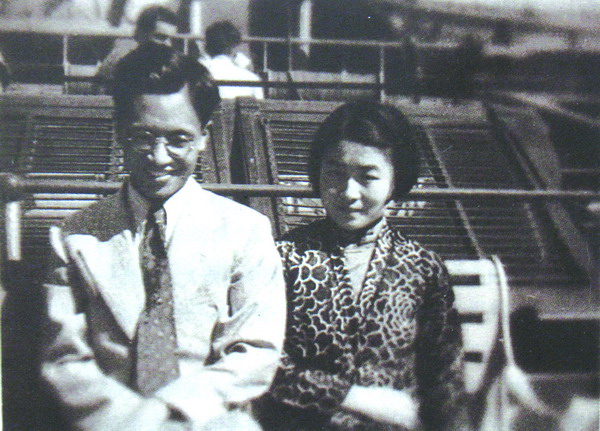

新婚时期的钱锺书和杨绛

和钱锺书的第一次见面

1932年初,借读燕京手续办妥,阿季与父亲商量要北上借读。父亲不大放心,说:“你若能邀约到男女同学各三人同行,我便同意你去。”阿季果然约到周芬、张令仪两女生,孙令衔、徐献瑜、沈福彭三男生。张令仪本约定同行,但她临上火车赶到车站,变卦不走了。

1932年2月下旬,阿季与好友周芬,同班学友孙令衔、徐献瑜、沈福彭三君结伴北上。那时南北交通不便,由苏州坐火车到南京,由渡船摆渡过长江,改乘津浦路火车,路上走了三天,到北平已是2月27日晚上。他们发现火车站上有个人探头探脑,原来是费孝通,他已经第三次来接站,前两次都扑了空,没见人。

费孝通把他们一行五人带到燕京大学东门外一家饭馆吃晚饭。饭后,踏冰走过未名湖,分别住进燕大男女生宿舍。阿季和周芬住女生二院。他们五人须经考试方能注册入学。

阿季考试一完,便急要到清华去看望老友蒋恩钿,孙令衔也要去清华看望表兄,两人同到清华,先找到女生宿舍“古月堂”,孙君自去寻找表兄。蒋恩钿看见阿季,高兴得不知如何是好,问阿季既来北平,何不到清华借读?阿季告诉她燕京借读手续,已由孙君接洽办妥,同意接收;蒋恩钿还是要为阿季去打听借读清华的事。

晚上,孙令衔会过表兄,来古月堂接阿季同回燕京,表兄陪送他到古月堂。这位表兄不是别人,正是钱锺书。阿季从古月堂出来,走到门口,孙令衔对表兄说“这是杨季康”。又向阿季说“这是我表兄钱锺书”。阿季打了招呼,便和孙君一同回燕京去了,钱锺书自回宿舍。

这是钱锺书和杨绛第一次见面,偶然相逢,却好像姻缘前定。两人都很珍重这第一次见面,因为阿季和钱锺书相见之前,从没有和任何人谈过恋爱。

……钱锺书和阿季初次在古月堂匆匆一见,甚至没说一句话,彼此竟相互难忘。尽管孙令衔莫名其妙地告诉表兄,杨季康有男朋友,又跟阿季说,他表兄已订婚;钱锺书不问不顾定要说清楚,他存心要和阿季好。他写信给阿季,约她在工字厅客厅相会。见面后,钱锺书开口第一句话就是:“我没有订婚。”阿季说:“我也没有男朋友。”两人虽然没有互倾爱慕,但从此书信往返,以后林间漫步,荷塘小憩,开始了他们长达六十余年的爱情生活。

其实孙令衔说表兄订婚的事,也并非一点影子没有。叶恭绰夫人原为孙家小姐,是孙令衔的远房姑妈,称为叶姑太太。叶恭绰夫妇有个养女名叶崇范,洋名Julia,是叶公超的从妹。叶姑太太看中钱锺书,曾带女儿到钱家去,想招钱锺书为女婿,叶恭绰也很赞成。钱基博夫妇很乐意,但钱锺书本人不同意,及至遇上阿季,一见钟情,更坚决反对与叶家联姻。叶小姐本人也不同意,她有男朋友,一位律师的儿子。不久就和她的男友elope(私奔)了。――当时的洋学生都爱摹仿西洋小说里的浪漫式私奔。随后当然是结婚。

至于孙令衔告诉表兄说阿季有男朋友(指费孝通),恐怕是费的一厢情愿,孙令衔是费孝通的知心朋友。阿季与钱锺书交好以后,给费孝通写了一封信,告诉他:“我有男朋友了。”

一天,费孝通来清华找阿季“吵架”,就在古月堂前树丛的一片空地上,阿季和好友蒋恩钿、袁震三人一同接谈。费孝通认为他更有资格做阿季的“男朋友”,因为他们已做了多年的朋友。费在转学燕京前,曾问阿季,“我们做个朋友可以吗?”阿季说:“朋友,可以。但朋友是目的,不是过渡(as an end not as a means);换句话说,你不是我的男朋友,我不是你的女朋友。若要照你现在的说法,我们不妨绝交。”费孝通很失望也很无奈,只得接受现实:仍跟阿季做普通朋友。他后来与钱锺书也成为朋友,与他们夫妇友好相处。

在牛津一起读书

我曾问杨先生:在牛津和巴黎,与钱先生都学西方文学,读同一方面的书,两人相互交流吗?

杨先生答:“交流很多,十分相投,除了我读不懂的哲学和文艺理论书,我们总交流彼此的意见。”又说:“我们文学上的‘交流’是我们友谊的基础。彼此有心得,交流是乐事、趣事。锺书不是大诗人,但评论诗与文都专长。他知道我死心眼,爱先读原著,有了自己的看法,再读别人的评论或介绍。他读到好书,知道我会喜欢的,就让我也读。”

杨先生告诉我,她“有些小小的‘歪学问’,常使锺书惊奇”。她说:“一次锺书把我背的词和他刚读到的对比,一字不错,就在日记上说我想‘胜过’他呢。当然是胡说。我读了诗话,苏东坡‘众星烂如沸’句,被诗话作者打杠。我不服,锺书和我所见恰好一样。我读雪莱(Percy Bysshe Shelley)诗,有一句也是‘鸟鸣山更幽’的意思,他十分赞成,也记在日记上。现在《管锥编》里还存此句,但未提我名。”

杨先生白天除了上课,就在图书馆读书。白天读外文书,晚上在家读中文书。他们带了一箱子中国旧书,还有笔、墨、砚台、字帖到牛津。两人比赛谁读得书多,年终结算。1935年终统计结果,两人所读的书册数大体相当,实际上钱先生读的全是大部头的书,阿季则把小册子也算一本;钱先生读的中文书全不算,阿季全算。钱先生在日记中写道:“季承认自己‘无赖’。”钱先生读的中外文书其实要多得多,有的书看几遍。他的体会是:“一本书,第二遍再读,总会发现读第一遍时会有许多疏忽。最精彩的句子,要读几遍之后才会发现。”他不仅读,还做笔记。先是在牛津大学图书馆边读边记,因为那里的图书不外借,只准带铅笔和笔记本,书上也不许留下任何痕迹;所有的笔记都是回家经过反刍后写成的。杨先生读书笔记做的不多,所读的书中虽包括几本薄薄的小册子,不过有的书像诗集、诗话等,也是翻来覆去读几遍的。

杨先生爱读诗,中文诗、外文诗都喜欢,也喜欢和锺书一起谈诗论诗。他们常常一同背诗玩儿,并发现如果两人同把诗句中的某一个字忘了,怎么凑也不合适,那个字准是全诗中最欠贴切的字。杨先生说:“妥帖的字,有黏性,忘不了。”

牛津最大的好处是保留着书院式的导师制(Tutorial System),一对一,至多一对二,一个导师带一两个学生的教授法,逼得学生非用功不可。导师(tutor)是学生入学时由校方指定的。锺书的导师名Brett Smith布瑞特―斯密斯。

锺书在班上,第一年训练作文,师生一对一地教学,导师很厉害,对学生要求非常严格,亲自为学生批改作文。Brett-Smith要求Clear,simple(清楚,简约),要Plain English,Good English,不要印度式的Babu English(指堆砌,浓得化解不开)。论文要有未经人道的新见,所以论文往往选僻题,选(没人研究过的)小作家。

我不知道身为“清华才子”的锺书接受这样的作文训练有何感想,不过如此严格的训练肯定使人获益匪浅,于他后来英文的用语典雅精致,挥洒自如,不无积极影响。1986年10月英国女王访问北京时,负责此事的英方官员请钱锺书夫妇到人民大会堂的一间小房间喝下午茶。不久来了个名Ullman的,来和钱先生谈学问,钱先生立即反驳,的确是“Johnsonian retort”。(这是Johnson与人论学时的惯态,驳斥对方枪头不得力,倒过来用枪把打)那位官员哈哈大笑说:“你活该!我早警告你,当着Ch’ien,勿卖弄学问。”Ullman挨了“一棍”也苦着脸笑了。

杨先生说:“锺书在上海和英国人谈学问,颇有约翰生气概。英领馆的Macaleavey(爱尔兰人,剑桥出身,极聪明,老中国通)曾对我说:‘你丈夫的英文,比我们都好,我们都怕他。’Mac口说怕,就是不大怕,真怕他的是英国文化委员会的头儿Hedley。他往往在锺书一句俏皮话说完两分钟之后,才想明白,忙哈哈‘补’笑。”

阿季在牛津对“一对一”的严格训练很羡慕,她抱憾自己没有tutor给改文章。锺书就权充她的tutor,完全按照导师对他那样严格要求阿季clearandsimple,并为她批改作文。不久前,杨先生清理旧物,居然发现了一份钱先生在牛津为她批改的作文,评为Excellent!

锺书自称从小拙手笨脚,混沌不开,两人的小家由阿季主持。阿季虽然向来庇荫母亲膝下,从不曾管家理财,但宽打窄用,从未向锺书闹过饥荒。锺书佩服得不得了,把财政权全部重托。阿季记的账,他从不看。但见了好书,就忍不住要买。阿季怕书多了难以带回,只说等下次吧。有时,“下次”书就卖掉了。他气得在日记上发牢骚:“妇言不可听。”沦陷在上海时家里最穷,但阿季记账总有多余,就给锺书做猪八戒塞在耳朵里的“衬钱”,让他买书。他经常只讨几文“衬钱”。

牛津不像伦敦那样多雨多雾,晴和之日较多。阿季和锺书每逢好天早晚都外出散步。早饭后散步,方便老金家妻女收拾房间;晚饭前散步,为调整身心,阿季称为“养心散步”。

晚上,回到老金家,拉上窗帘,两人对坐读书。

(以上小标题为编者所加)