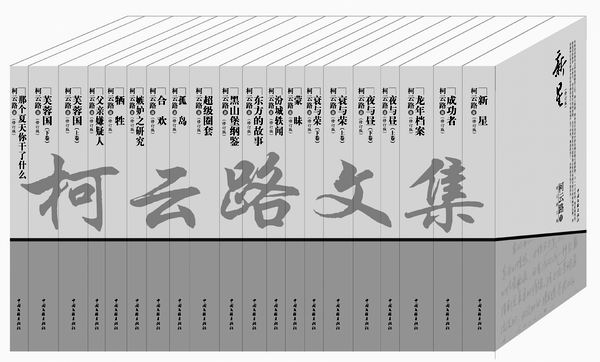

《柯云路文集》,柯云路著,中国文联出版社2008年11月第一版

柯云路,这位创作中争议不离左右的作家,因改革30年的话题重又跃入人们的视野。因这回

顾中,柯云路与《新星》是不能绕开的话题,《南方周末》在“盘点三十年”中说:“《新星》的发表和热销使柯云路备受瞩目,它被海内外视为中国政治改革的标本。”

“柯云路在当代文坛,是唯一的一个连续全景性记录改革开放三十年的作家。”评论家雷达的话掷地有声。的确,30年来,柯云路的17部小说从不同的社会层面、人性视野展示了当代中国社会的变迁和发展。虽然他的创作一路都伴随争议,但这争议却成为他创作的动力。

据中国文联出版社社长宋建民说,他们之所以下决心推出柯云路的17部(20卷)长篇小说文集,其真正原因是在论证选题全面“盘点”时发现:柯云路绝非人们通常印象的“只属于80年代”,更绝非人们包括一些权威评论所认为的其主要文学成就是《新星》、《夜与昼》、《衰与荣》这几部改革经典,更远非某些舆论造成的误读―――柯云路在那之后就偏离文学“变脸”干其他了。事实是,柯云路在上世纪90年代后至今创作的小说不仅数量上大大超过了前十年,而且质量更高,只是基本未被世人知晓,被埋没了。这次文联出版社集中推出的文集除了《新星》、《夜与昼》系列与《蒙昧》、《黑山堡纲鉴》系列代表了柯云路前十年及后二十年的文学主流外,《嫉妒之研究》、《父亲嫌疑人》则属于先锋探索,商战小说《超级圈套》、爱情小说《东方的故事》更丰富了柯云路的作品宽度。特别要提到的是《芙蓉国》,这部构思了二十年的史诗般的长篇小说,2000年曾化名“辛克”出版,这是首次署名“柯云路”与读者见面。

读书报:您的创作始终保持着关注现实生活的写作姿态,并且焕发着持续的创作热情,这是同时代的作家少有的。这种热情的持续缘自什么?

柯云路:研究中国的近现代史,有两个最重要的时间段是绕不过去的,那就是文革十年和改革开放这三十年。说它们重要,不仅是从文化、思想、政治、历史和社会生活,仅从文学的角度,这两个时间段都呈现出特别丰富的内容,社会的大起伏大动荡,人物命运的悲欢离合,是大故事的时代。

应该说,生于这个时代对于一个文学家是幸运的,而用文学的手段表现人性近乎浩瀚的丰富和复杂是一种挑战。我特别愿意做有挑战性的事情。我至今对现实生活的观察和表现有着新鲜的热情。

读书报:回顾自己的创作经历,您能大致分一下阶段吗?

柯云路:我从1980年开始创作,如果一定要分阶段的话,大致以十年为一段。

1980年以后的十年,我写了《新星》、《夜与昼》、《衰与荣》等。这些作品在当时都引起了一定的反响。社会对这些作品的评价是,关注现实,展现了改革开放过程的艰难和复杂,现代文明与传统文明的对抗与交融;并且表现了在变革中社会不同阶层之间的不平衡心理及挣扎。

1990年以后的十年,我写了《超级圈套》、《东方的故事》、《成功者》等小说,还写了相当数量的非文学作品,比如文化人类学专著《人类时间》,成功学著作《情商启蒙》,也包括后来引起很大争议的中医、气功等系列著作。

2000年以后,我写了《芙蓉国》、《蒙昧》、《牺牲》、《黑山堡纲鉴》、《那个夏天你干了什么》等五部文革小说。这五部文革小说是我最重要的文学创作。

读书报:这么按阶段划分或许并不能涵盖您的所有作品。我想换一个提法,如果按类别分呢?比如除文学您还写了文化人类学著作《人类时间》,心理学著作《童话人格》、《走出心灵的地狱》、《焦虑症患者》,教育类图书《中国孩子成功法》、《把孩子培养成学习的天才》、《天才少年的12把金钥匙》,还写了很多婚恋题材《交换爱情》、《婚姻诊所》等。这样不同题材的转换,对您来说是自觉选择还是顺其自然?这么密集的创作,一天得需要多大的工作量啊?

柯云路:这些年除了文学,我的确写了不少其他领域的作品。对我来说,自觉选择和顺其自然其实是一回事。我对写作题材的选择从来都是顺其自然的,而所谓顺其自然又主要指两方面,一是顺应社会的动态,比如现代竞争激烈的压力下人们焦虑很多,我就会比较深入地关注精神问题。二是必须顺应我自己的研究兴趣,没有兴趣的写作我是从不进行的。

我之所以能创作较多,除了生活和知识的积累,主要得益于我的“安心”。对我来讲,工作和休息并没有生硬的分界。写作既是工作,也是乐趣。不以工作为负担,这才能“乐此不疲”。人在很多时候写不出来东西,是由于他不够安心。一会儿干干这个,一会儿干干那个,精力被分散了。常听有些人说,一天可以写一万多字,但一年下来他可能十万字也没有完成。一个作家每天坚持写一两千、两三千字并不困难,如果他能够排除干扰做到每天安心写作,一年下来,至少可以写五六十万字。当年我写《衰与荣》时还住在山西小城榆次,那时也有许多社会活动的邀请,我都拒绝了,连续16天在窑洞里创作。

读书报:在20世纪90年代中国的经济体制发生变革、物质至上的思潮涌现时,您又关注哲学、心灵、精神等问题,用贺绍俊的话说,是“对这30年来的文化思潮、观念变革进行了先锋性的记录”。改革开放30年来,社会观念的种种变化都在您的作品中得到了体现。为了这“先锋性”,您做了怎样的文学及其他方面的准备?

柯云路:一个作家在文学方面的准备一般人是可以想象的,譬如大量阅读古今中外的文学名著,说句幽默一点的话,我绝对不是一个比别人读书少的作家。但我在文学以外的准备,可能是一般人不太好想象的。我至今大量阅读哲学、政治、历史、心理学、文化学、生命科学、传统文化等书籍,我在这些领域的阅读和积累,丝毫不亚于文学,甚至可以说有过之而无不及。此外,我的创作还得益于我的生活经历。我高中毕业后就去农村插队,又在工厂生活了很多年。我曾长期生活在社会下层,又由于命运的坎坷,使我对人性有着深刻的认识和理解。

我很受益于这些准备。文学创作是一种立体的劳动,它要调动的是一个作家精神文化的全部累积。当你坐在案头写作时,所有的这些会自然而然地融会在你的作品中。

读书报:您有5部小说写“文革”,另外还有一些作品也以回忆的方式说到“文革”。“文革”题材确实很敏感,所以图书市场上更多的是知青题材作品,为什么您有这样的“文革”情结,能够直面“文革”?

柯云路:在文化大革命中,整个民族经历了空前的浩劫,人性的真善美、假丑恶也得到了最大限度的展现。

我不仅亲历了文革,并且对这场运动很早就有所质疑。我高中时就读于北京101中,当时一位姓吴的语文老师很欣赏我的作文,不仅给了我很多鼓励,而且推荐我当了校刊《圆明园文艺》的主编。这位老师因是1957年右派,在文革初期被活活打死,我也因此被当成修正主义黑苗子挨了不少大字报。

此外,我在文革前就读了东西方的大量哲学著作,我曾经非常想当哲学家。文革爆发后,我对于当时的许多极端行为和极端理论产生了怀疑,比如“血统论”和“顶峰论”。我在《芙蓉国》中写到的“伊林、涤西”是当时北京农大附中的两个学生,他们在高校公开贴出大字报,矛头直指已被定为接班人的林彪。我当时因为对他们支持而被审查和被抄家。

就在出版这套文集的过程中,出版社的朋友告诉我一件事,说他们曾请了一些大学生参与审读和编辑。《芙蓉国》中写到了1976年的“四五运动”,那是发生在天安门的一个伟大历史事件,但几个大学生居然不知道,问是不是作者写错了,他们只知道中国历史上曾有过“五四运动”,反帝反封建。

从文革开始到现在已经四十多年,亲身经历过文革并且仍然有着旺盛创作精力的作家已经不多了。坦率说,作为一个作家,我是有使命感的,我在《芙蓉国》的“后记”中写过一段话:“这部书也写给现在的年轻人――千万不要以为那种可以大串连的文化大革命是一段很好玩的岁月。希望我们的孩子及更遥远的后代在真正想了解20世纪中国曾经发生过的文化大革命历史时,能够有这样一些书可读。”

读书报:从《蒙昧》到《牺牲》,到《黑山堡纲鉴》、《那个夏天你干了什么》,再到《芙蓉国》,这几部描写文革的作品在表现手法和题材都有很大变化。您本人尤其看重《芙蓉国》,为什么?初版8年后终于能署名“柯云路”重版,您是怎样的心情?

柯云路:《蒙昧》写了一个小男孩和女教师在动乱年代中的悲欢离合与人格成长,《牺牲》写了一对年轻人怎样为了思想的自由和爱情而牺牲,《黑山堡纲鉴》则以“纲鉴”类史书的样式写了一个独立王国的兴盛和毁灭,《那个夏天你干了什么》写了对一个教师死亡事件的调查。这几部作品都是从某个角度或某个层面写了文革的故事,唯有《芙蓉国》是全景全过程地描写了那段历史。

我特别看重《芙蓉国》,还因为这部作品调动了我最大量的生活积累和亲身体验,是我的文学作品中分量最重的一部。书中呈现的大场面、时空大跨度,大量的人物、心理描写,也更能代表我的风格。写《芙蓉国》不仅是长达二十年的思想准备,文学准备,更是生命的准备。生命力不强,是无法完成这样一部近八十万字的鸿篇巨制的。还想披露的是,我在《芙蓉国》的写作之前,还专门写了一本分析文化大革命全过程的理论著作《极端十年》,并且已在海外出版。

《芙蓉国》8年前出版的时候,由于内容的相对敏感和我当时处境的相对敏感而化名“辛克”。这次能署名“柯云路”出版,也从一个侧面说明了社会气氛的宽松,也可看成历史的一种进步,我当然是欣慰的。希望通过这次出版,能够让读者重新认识这部作品,也重新认识柯云路。

读书报:我看完了《芙蓉国》(上下),心情很沉重,我从未如此投入地怀着迫切的心情去了解“文革”那段历史。这个题材对于创作来说有相当的难度,您是怎么把握的?

柯云路:描写文化大革命,有几个难点:一是这段历史太近,全社会都经历过它,任何虚假敷衍的描写都将显得做作可笑。二是这段历史素材浩瀚,不仅有数以亿计的人亲历,还有无数文字资料。如何艺术地加以概括也颇费琢磨。三是这段历史又是错综复杂的,如何不受各种表面现象的迷惑,需要思想的犀利与感觉的敏锐。四是要理清纷至沓来的理念并达到超越,最终解放出活生生的艺术感觉。历史真实与艺术虚构的关系也是必须解决的问题。

坦率说,对文革描写的分寸把握十分重要。在真实的前提下,含蓄和克制是必要也是必需的,这既是对作家文学功力的一种考验,也是创作的一种张力,对作品而言也是一种特殊的美感。在某些不能完全放开的地方,“意会”是一种境界呢。

读书报:相对而言,您后20年的写作是比较寂寞的。但是我认为耐得住“寂寞”对于作家来说很重要,作为争议最多的作家之一,您能说说自己的创作心态吗?

柯云路:我觉得任何一个人想做一点有价值的事,耐得住寂寞是最起码的品质。

相比起前十年的写作,我后二十年写作的确是比较寂寞的。因为我穿插地写了点有关中华传统文化的研究,引起过轩然大波。于是,很多媒体把我称为“中国最会变脸的作家”,其实我没变呀。我的不变是这样一条,我一直在探索,我要做一些重大的社会命题,而且都是按照我的良知来做的。感谢中国文联出版社把这套长篇小说文集出来了,这套书出得不容易。我想,如果人们确实看了这套书,他们不会后悔,绝对不会当垃圾扔掉。会保留起来。我说一句不是特别悲观的话,我觉得我的作品在我活着的时候,都不可能被充分地理解。我的作品大概到我死的时候,才能被人们逐渐理解到70%,另外30%要在我死后。这是我自己的估计,我这个人现在比较乐天知命。现在能做成这样,我已经非常满意了。

读书报:回过头,当年您因中华传统文化的研究引起的争论,现在您怎么看,愿意谈谈吗?

柯云路:那个争论使我付出了很大代价,现在回顾起来,第一我不后悔,我做了自己想做的事情。第二我觉得经过了这些年,人们回过头来看,对我那些作品的理解已经比十多年前多了很多。第三,我相信未来人们对我写过的一些书、说过的一些话会有更多的理解。而社会舆论也比过去更加重视我所呼吁的对环境、对生态、对生命的关注。在最近一次去新浪聊天时,我乐观地表示,我所热爱和支持的中医必将前景光明。

读书报:您自己说过,您一直在做一些重大的社会命题,那么您现在所关注的是什么?您最想做的是什么?

柯云路:我现在最关心的是中国政治体制的改革,现代民主的进程,也很关心后现代意义上中国传统文化的重新整合。

我最想做的事情和最关心的事情相联系。

读书报:能说说目前的生活状态吗?

柯云路:我的生活表面上看很平静,就是读书,研究,写作。很少应酬,基本不社交,干自己想干的事,不受外界的干扰,偶尔会一两个谈得来的朋友。

“安心”和“专心”这四个字可以很恰当地形容我的生活状态。