半路出家――49岁,治学由经济转入语言,终成我国卓越的语言学家;

行为新潮――82岁,始学电脑。如今,打字、接发邮件,轻松自如;

笔耕不辍――93岁,出版《比较文字学初探》;100岁,《百岁新稿》问世;

神采奕奕――101岁,眼花耳背,但思维敏捷、行走麻利、甚至可以自行从三层楼下至一楼。

“我今年101岁,上帝糊涂,把我忘掉了”

3月26日,早上9点。

在北京朝内后拐棒胡同一幢朴素的居民房里,周先生在小书房里静静地看书。桌上,一杯温咖啡,两条白手帕,一个放大镜。

退休后,他习惯了这样的生活――以书为伴,以文寄思。当然,也会有人登门拜访,认识的,陌生的;国内的,国外的;老的,少的。

一墙之外,是喧嚣的街市。

一墙之内,是他“无轨电车”式的生活――读书、会客、休息。

我们的到来打破了书房的安静。周先生戴着助听器,即便如此,我们也需在他耳边大声说话,或者将问题写在纸上。他拿起放大镜,慢慢念着,随口作答。讲着讲着,周先生便笑出声来,孩童般乐不可支、合不拢嘴。

这位历经晚清、北洋、国民政府和新中国四个时期的“四朝元老”风趣地说:“我今年101岁,上帝糊涂,把我忘掉了。”

周先生有着似乎很幸运的经历:1946年底,周先生被新华银行派往美国工作,在太平洋过子午线的前一天,刚好是他的生日,过了子午线,日子要重复一天,还是他的生日。接连两天过两个生日,真是难得。2001年阳历1月13日是他的生日,凑巧这天是阴历12月19日,也是他的生日。阴历、阳历两个生日在同一天,要大半个世纪才发生一次,这也是百年难遇的趣事。

人愈老,愈发童真。他把81岁视为1岁,从头开始计算年龄。他92岁时,收到一份贺卡,上面写着:祝贺12岁的老爷爷新春快乐!先生高兴得不得了。“几个字母搞了三年,太笨了!”

常州青果巷,出了三位中国致力于文字改革的著名学者:赵元任、瞿秋白、周有光。

十岁时,周有光随全家搬迁苏州。他是第一批进洋学堂的学生,上小学就读英文,但他更喜欢语文和数学。到了中学,许多课程如世界历史、世界地理等都用英文课本。他中学毕业时已能流利地用英文写文章了。

中学毕业,尽管成绩优异,但家道中落,只能选择不收学费的南京高等师范就读。那时上海的圣约翰大学招生,便去应试。不想,这一考还真考上了。但当时读圣约翰大学,要交学费200块大洋,他家经济困难只得放弃。幸亏姐姐的同事朱毓君慷慨大义,典当了自己母亲的“陪嫁”帮他凑齐了学费。在大学,周有光主修经济,辅修语言。

那时,他还不会想到,若干年后,他会成为中国语言文字走向现代化的推动者之一。

1955年,是周先生生命里一个重要的年份。10月,时任复旦大学经济学教授的周有光到北京参加全国文字改革会议,会议结束后,组织上通知他到中国文字改革委员会工作。

这真是一件出乎意料的事。他对委员会主任吴玉章说,“我不行,我业余搞文字研究,是外行。”吴玉章说:“这是一项新的工作,大家都是外行。”

就这样,在49岁的时候,他扔下经济学,半路出家一头扎进语言学中。

其实,与语言学结缘,还是在上个世纪二十年代。周先生说:“当我看书看得疲倦了的时候,改看语言学的书有重振精神的作用,好像是右手累了,改用左手,可以使右手休息似的。”他参加拉丁化新文字运动,业余时间潜心研究汉语拼音。回国后在上海复旦大学教授经济学。因为在大学里读书教书,自学条件非常好。1952年出版了《中国拼音文字研究》。加上他同时懂得中、英、法、日四门语言,干起语言文字工作得心应手。1955年,他在中国文字改革委员会担任汉语拼音方案委员会委员。

谈起转行,周先生回忆道:“我的改行是偶然的,不过我是既来之则安之,既然改行了就要认真做,当时的工作任务很繁重,我就把所有能够利用的时间都拿来补充知识,因为作为外行可以马马虎虎,但真正作为一个专业人员你就决不能马马虎虎,以前看过的名著我要重新细读,那个时候我的确很用功。”

他提出“汉语拼音三原则”:拉丁化,音素化,口语化,并阐明汉语拼音方案有“三是三不是”:不是汉字拼音方案,而是汉语拼音方案;不是方言拼音方案,而是普通话拼音方案;不是文言拼音方案,而是白话拼音方案,这些原则得到了语言学家们的认同。

1958年2月,全国人民代表大会通过了汉语拼音方案决议,同年汉语拼音成为全国小学的必修课。在汉语拼音方案实施之前,简化字已经推行。周先生在北京大学等高校讲授汉字改革课程,他的讲义《汉字改革概论》成为大学教材。

他还主持了汉语拼音正词法基本规则的制订,提出正词法的基本原则和内在矛盾,规则在1988年公布。1979年-1982年,周有光出席国际标准化组织的文献技术会议,使该组织通过国际投票认定拼音为拼写汉语的国际标准(ISO7098)。

“ISO通过全世界投票,使汉语拼音方案成为国际标准。从中国标准到世界标准,这是过去没有的。为什么要这么做呢?中国文化要和外国文化沟通交流,一定要得到世界认同。为什么要三年时间?因为ISO十分认真,还由于他们对中国不了解,需要用科学的方法来说明。后来有人问我,你花那么多时间是不是值得呢?我认为非常值得。后来人们提出各种各样的意见,当时我们都考虑过,经过研究和实验,可以说是科学的。当然,不能说是完美,也有缺点。利弊共生,不好改,改了其中一点,就在别的地方会出现另一缺点。我的朋友们开玩笑说,这几个字母你们搞了三年,太笨了!”

他们骂我们“专家专家,专门在家”

1969年,周先生被下放到宁夏平罗的五七干校,在那儿劳动了两年零四个月。“我过了整整一年的农民生活,我觉得很有意思,还有好处。我容易失眠,到了宁夏去种田,没有脑力劳动,体力劳动竟把我的失眠症治好了,所以看似不好的事也有好的一面。”

周先生曾这样写道,“在宁夏平罗远郊区,五七干校种了一大片高粱,教育家林汉达先生和我一同躺在土岗子上,看守高粱。躺着是犯法的,因为我们奉命要不断走着看守,不让人来偷;不得站立不动,不得坐下,更不得躺下;要一人在北,一人在南,分头巡视,不得聚在一起。我们一连看了三天,一眼望到十几里路以外,没有人影,没有人来偷,也没有人来看守我们这两个看守的老头。我们在第四天就放胆躺下了。”

于是,65岁的周有光和71岁的林汉达被派去看守高粱地,二位老先生仰望天空,热烈讨论中国语文大众化问题。一次,林老问:“未亡人”、“遗孀”、“寡妇”哪种说法好?周先生开玩笑回答:大人物的寡妇叫遗孀,小人物的遗孀叫寡妇。又说,从前有部外国电影,译名《风流寡妇》,如果改为《风流遗孀》,观众可能要减少一半……讨论逐渐深入,最后一致同意,语文大众化要“三化”:通俗化、口语化、规范化。“二位老先生高声地交谈,好像对着几万株高粱在演讲。”

“搞学问就要思考。他们骂我们‘专家专家,专门在家’,只吃饭不干事。从外表看,他们是对的,可是他们不知道搞学问的人他要思考,你看不到他的活动的。这就是说,一种人的生活,另外一种人很难理解。”

对周先生来说,思考是一种习惯。看守白菜窑,他每天要把所有的白菜翻看一遍,将开始发烂的拿给炊事班去烧。他说,整个一冬天,我们从来没有吃过好菜。这件事引发了他的“白菜理论”:烂了才吃,不烂不吃,吃的全烂。

人愈老,愈追求真理。周先生说:“胡适说中国人为什么不进步呢?什么东西都要子曰,子曰是孔夫子讲的,这一来思想就束缚住了。我们不能什么东西都用子曰开头,要独立思考,有科学思想。”

当世界各地出现了“汉语热”时,一些人推断21世纪将是汉语的世纪,先生保持了相当的冷静:“汉语的国际地位,应作恰如其分的正确估计。汉语的国际性最弱,这是很多中国人不愿意承认的,但是,不承认并不能改变事实。要想改变事实,只有改变汉语本身,提高汉语的规范化水平。”

周先生说,鱼在水中看不清地面。人类走出大气层进入星际空间会大开眼界。今天看中国的任何问题都要从世界这个大视野的角度。光从中国角度看中国是什么也看不清的。观察自己的一生也要跳出自己。

“这种大人物,他说一句话,有千钧之重”

1947年与爱因斯坦的见面,对周先生而言,很多细节都遗忘了。

“我到美国不久,一个朋友是普林斯顿大学的研究教授,他跟爱因斯坦是同事。一次在聊天中说,爱因斯坦现在很空闲,你可以去跟他聊聊。因此,我很有幸跟爱因斯坦聊过两次。他非常随便,一点都没有架子,他穿的衣服都没有我讲究。”

周先生回忆:“美国研究原子弹,当时打仗,经济紧张得不得了,研究原子弹需要很多钱,这钱投进去原子弹到底能不能造出来,谁都不知道。罗斯福总统不敢签字,就去问爱因斯坦。爱因斯坦就讲了一句话:That'spossible。那是可能的。罗斯福听了回去赶快签字了。后来原子弹果然研制出来了。这影响大得不得了。对这种大人物的贡献,你不能拿普通人来衡量他。他说一句话,有千钧之重。爱因斯坦读书并不好,大学都考不上。所以说考试只能测量你的记忆力,不能测量你的理解力、创造力。今天我们对青年和小孩的教育方法恐怕要改改。”

周先生对爱因斯坦的一段话记忆深刻:一个人的一生到60岁为止,工作是13年,除了吃饭睡觉之外,业余时间是17年,能不能成功就看你怎么利用你的业余时间。

“我这里故事很多,谁来开这个门,这门里就有故事”

谈话间隙,周先生便端起那杯温温的红茶咖啡。“到了北京,一直到我老伴去世,我们有一个好习惯,每天上午10点钟喝咖啡,这是从外国学来的习惯。喝咖啡的时候我们都是举杯齐眉,古代人举案齐眉,我们是举杯齐眉。举杯齐眉就是相互敬重,夫妇当然要相互爱,但光是爱,还是会发生矛盾,还要相互敬重。”

周先生的夫人是张允和。叶圣陶先生曾说,九如巷张家四个才女,谁娶了她们都会幸福一辈子。后来,四个女儿中,二女儿张允和嫁给了周有光,三女儿张兆和嫁给了沈从文。于是,周有光与沈从文便成了连襟。

“沈从文很有意思。当时胡适说,你写的小说很受欢迎,就来大学教书吧,教怎样写小说。但沈从文不会讲课,你要让他讲怎么写小说,他也讲不清楚。当时沈从文是老师,张兆和是学生。后来,时间长了,沈从文就给张兆和写信,但是张兆和看也不看,沈从文呢,你看也好,不看也好,就是一直写。张兆和生气了,拿着信去找胡适校长,说‘您看,他是我的老师,怎么能乱写信呢’?她以为胡适一定会同情她的,没想到胡适思想很新,说‘沈从文又没有结婚,这不是很正常的么’?胡适最后来了一句,张兆和就更生气了:‘我跟你爸爸也挺熟的,要不要我跟你爸爸讲一讲啊’,张兆和气得不得了,甩了袖子就走。就这样,沈从文依然写信,你不回信也没关系。后来他们就好了。”

“我这里故事很多,谁来开这个门,这门里面就有故事,要是没人开这个门,我自己就忘了。”推开曹禺先生这扇门,周先生便把我们领进去了。

“当时曹禺的衣服破了,冬天,耗子在夜里跑到他棉袍的隔层里去了。他白天穿上了,‘呦,这怎么回事啊?怎么发抖啊?’他还以为自己在发抖,在生病呢。其实是耗子在里面动呢。这是他的一个笑话。他的夫人郑秀呢,是洋学堂里出来的,很讲卫生,天天洗澡。曹禺却很不讲卫生,郑秀每天强迫他洗澡,那时候每天洗澡是很少见的,他就懒得洗,在洗澡房里一边看书一边拿手划水,划不是有水声么?就骗郑秀说洗了澡了。”

“我97岁去体检,医生不相信,以为我写错了年龄,给我改成了79岁”

“我97岁去体检,医生不相信,以为我写错了年龄,给我改成了79岁。医生问我怎么这样健康,我说这要问医生啊。以前我没有考虑过,后来我觉得是:1.我不吸烟,不好酒,只喝一点啤酒。2.宴会上不随便吃东西。以前我在上海有一个顾问医生,他告诉我大多数人不是饿死而是吃死的,乱吃东西不利于健康,吃的还是要家常便饭。3.平时讲究卫生,天天洗澡洗头。4.乐观,坏事情里也能看到好事情。5.晚上10点左右睡觉,早上7、8点起床,睡眠很好。中午还要睡一下,生活比较有规律。”

周先生饶有兴趣地说:“我结婚时,我们家的老妈妈就偷偷地算了一个命,算命先生说,不行啊,这一对夫妇只能活到35岁。我当然不信了,可是觉得很有趣,现在两个35岁也不止了。”

周先生百岁时,晚辈们为他制作了一个精美的纪念画册,大量珍贵照片,勾勒出先生一生治学、家庭和生活的轨迹。数十位晚辈绕膝,浓得化不开的亲情,令人感动不已。

“有光一生一生有光”,夫人张允和的话,是对他最美的祝福。(黄卓、魏雯对本文亦有贡献)(主题照片为本报记者郭红松摄)

■成果解读

半个多世纪以来,周有光在语言文字学领域辛勤耕耘、开拓创新,在国内外产生了广泛的影响。他的研究领域十分广泛,研究中心是中国语文现代化,其成果主要有:

一、参加制订汉语拼音方案。1955年,周有光提出普及普通话的两项标准:全国汉族学校以普通话为校园语言,全国公共活动以普通话为交际媒介,并提出汉语拼音方案三原则:拉丁化、音素化、口语化。1958年,汉语拼音方案经全国人民代表大会通过;1979年-1982年,周有光出席国际标准化组织会议,促成国际投票通过汉语拼音方案为拼写汉语的国际标准(ISO7098)。之后,周有光继续研究以词语为单位的拼音正词法,形成《汉语拼音正词法基本规则》,1988年公布。他从上世纪五十年代开始主编《汉语拼音词汇》,成为电脑中文词库基础。

二、研究中国语文的现代化问题。1961年出版《汉字改革概论》,对语言学和文字学提出了许多新问题,如词的结构问题、同音字和同音词问题、简化和繁化问题等,扩大了语言学和文字学的研究范围。

三、研究比较文字学和文字的发展规律。周有光研究发现,文字的特点决定于文化(包括宗教)的传播,不决定于语言的特点;他提出了“文字三相分类法”(符形、语段、表达法),并把汉字的传播历史分为“学习、借用、仿造、创造”四个阶段。

四、研究中文的信息处理和无编码输入法。周有光致力于研究无编码的“从拼音到汉字”的自动变换法,认为汉语的内在规律可以作为中文电脑智能化的依据。他提出“两个双语言”建议,认为全球化时代的中国急需实行两个双语言:方言和共同语的国内双语言;汉语和英语的国际双语言。

■人物影集

和母亲及家人在一起(右二为周有光)。

1979年4月在国际标准化组织召开的华沙会议上,提议采用“汉语拼音方案”作为国际标准。

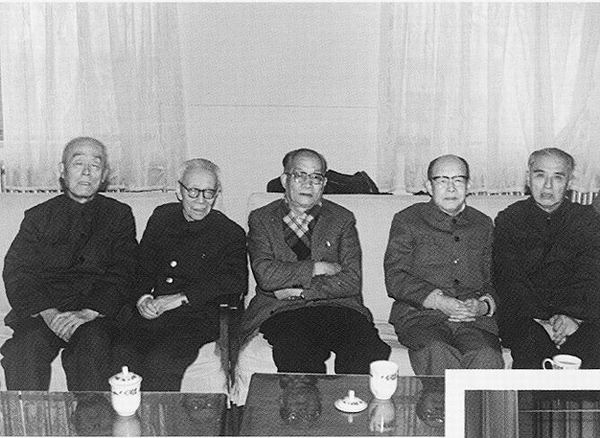

1986年语言界学者聚会(左起:季羡林、吕叔湘、许国璋、周有光、马学良)。

周有光夫妇和“连襟”沈从文夫妇(左起:张允和、周有光、沈从文、张兆和)。

白首夫妇,花前共读。

“新潮老头,白发才女”――丁聪为周有光夫妇所画漫画。

(本栏照片均为资料照片)

■回声

周先生是老一辈语言文字学家,已届耄耋之年,但是论学术思想他却一直走在时代的前面。周先生所以能够这样,重要的原因是他有世界的眼光,能从世界来看中国。

――苏培成(北京大学中文系教授)

杨国亮、周有光等九位百岁老校友,用知识改造社会、用文化重塑民族、用奋斗书写自我,是一百年来无数有志之士的精神象征。

――王生洪(复旦大学校长)

周先生与时俱进的进取精神,追求真理的科学精神,淡泊名利的奉献精神,海纳百川的宽广胸怀,是我们学习的榜样。

――中国语文现代化学会

爸爸说过,观察自己的一生要跳出自己。后来他的确跳出了自己。他从中国人的识字问题,到世界文字发展、比较文字学,进而研究人类文化发展规律的问题,研究结果出了三本书。他对我们和我们的下一代系统地把知识组织起来是很有帮助的。

――周晓平(周有光之子,中科院大气物理研究所研究员)

■人物小传

青年时的周有光

周有光,原名周耀平,1906年1月13日生于江苏省常州市青果巷。1923年就学于上海圣约翰大学,1925年因五卅惨案离校,改读爱国师生创办的光华大学,1927年毕业。1927年至1948年,先后任教于光华大学等校,任职于江苏银行和新华银行,并由银行派驻美国纽约和英国伦敦。1949年上海解放前夜回国,任教于复旦大学经济研究所和上海财经学院,讲授经济学,业余从事语言文字研究,任上海市政协委员。1955年奉调到北京,进入中国文字改革委员会,专职从事语言文字研究。先后担任中国文字改革委员会委员、国家语言文字工作委员会委员、中国社会科学院研究生院教授、语言文学应用研究所研究员、《汉语大词典》学术顾问、《简明不列颠百科全书》(中文版)“中美联合编审委员会”中方三编审之一、《不列颠百科全书》(国际中文版)“顾问委员会”中方三顾问之一、中国语文现代化学会名誉会长。二十世纪五十年代曾应邀在北京大学、中国人民大学讲授汉字改革等课程。曾担任全国政协委员、全国政协教育组副组长等职。