你也许不信,老红军中还有博士。但这是真的,一共三位。他们是钱信忠、涂通今、潘世征。现在在世的,还有钱信忠和涂通今。

你也许不信,老红军中还有博士。但这是真的,一共三位。他们是钱信忠、涂通今、潘世征。现在在世的,还有钱信忠和涂通今。

涂通今,二万五千里长征中的医生,中国人民解放军的将军,留学前苏联的医

我面对的,是一个人类奇迹的亲历者、见证者、幸存者。从1934年10月红军第五次反“围剿”失败,被迫撤出中央苏区,开始长征,到1936年10月红军三大主力在陕甘宁边区会合,中国工农红军从近九万人只剩下三万人;七十年过去,如今在世的老红军也只有数千人了。

从乡下娃娃到红军中的医生

将军高高的个子,福建长汀县涂坊乡客家人。祖父是受乡亲尊重、解邻里纠纷的教书先生,但父亲却迫于生计,只能务农养家,成了文盲。家人的最大愿望,就是要让涂通今这个长子长孙读上书,改换门庭。他的名字“涂通今”,就是祖父从《三字经》中“载治乱,知兴衰。读史者,考实录。通古今,若亲目。口而诵,心而惟”中化出来的,希望他成为知书达理的“人物”。在父母的拼命支撑和同族“裔资谷”的资助下,涂通今读了5年私塾、3年高小,还从国语讲习所毕业。他从来都是前几名的好学生。

然而,这个被家族寄予厚望的后生,却在15岁时,因土地革命风暴席卷、学校停办而放弃了学业,加入到少先队、赤卫队生机勃勃的革命活动中。涂通今清楚地记得他第一次见到毛委员的情景:“那是1929年10月,乡亲们在丰收后欢庆农历9月节的时候,毛委员路过涂坊乡,他就住在我们同街的药店里。他上街和大家同庆同乐,还在群众集会上讲了话,号召我们打土豪分田地,用革命武装粉碎反革命武装。”一个伟人充满感召力、凝聚力的举手投足、慷慨陈词,使一个从小就背诵孙中山遗嘱,天天盼着“耕者有其田”的穷孩子,深深地认同了革命的远景。从那以后,涂通今坚定了跟着共产党干革命的决心。

革命,是涂通今自己的选择;而他走上医学道路,却是革命的选择。

1932年,在当区苏维埃代表的父亲的支持下,涂通今毅然参加了中国工农红军。当时,苏区正处于反“围剿”斗争期间,战斗的伤亡使得红军对于医护人员的急需凸显,正是在这样的情势下,涂通今参加红军后立即被分配到福建军区后方总医院。入院第二天有个考试,题目是“为什么要学看护?”乍一看题,涂通今这个高小毕业的孩子懵住了,猛然间,他想起医院大门上的一副对联:“为救护前方归来的英勇将士,为培养无产阶级的医学人才”,凭着记忆,他把这句话一字不落地写在答卷上。发榜时,涂通今名列第一!

做了8个月的看护工作,涂通今被选送到位于江西兴国县茶岭的中国工农红军卫生学校学习。这是他接受正规医学教育的起点。也就是在红军卫生学校的紧张学习中,涂通今加入了中国共产主义青年团,同年,转为中国共产党党员。

从哈佛燕京图书馆找到红军的卫生资料

涂将军告诉我,关于红军卫生工作的资料,大部分在战争年代已经遗失,但是有一部分,是上世纪90年代从哈佛大学燕京图书馆找到的。为此事,我专门访问了原军事医学科学院政治部主任、现已离休的高恩显将军。

“这应该‘归功’于当年国民党围剿苏区的总司令陈诚。他当时下过一道命令:任何从苏区得到的文字资料,哪怕是只字片言,也要上缴。不料,他为了搜集红军情报所建立的‘石叟资料室’(陈诚号石叟),为我们保存了不少宝贵资料。陈诚晚年在美国定居,去世前将这批资料赠给哈佛大学。新中国成立后,我们在国内找了几十年都没有找到这方面的资料,却在上世纪50年代,得知了这批东西的下落,但不知其内容。直到上世纪90年代我的孙女高星在美国读高中时,才与哈佛燕京图书馆联系上,从一位整理这批资料的美籍华人吴女士那里得到目录,最终得到了其中有关红军卫生方面资料的复印件。”

这批从美国回流的资料,现已载入《中国人民解放军医学教育史》。我在其中红军卫生学校第二期学员名单上的28人中,找到了“涂通今”这个名字。从《红军卫生学校招考第四期简章》可以看出,当时红军的医学教育以实用为主,相当全面,所列课程如下:解剖学、生理学、组织学提要、药物学、诊断学、细菌学提要、外国文(日文、德文)、病理学提要、内科学、外科学、卫生勤务、皮肤花柳提要、耳鼻咽喉提要、军队卫生、毒瓦斯预防、眼科提要、法医提要、临床实习。

“长征中的救治条件现在无法想象”

毛泽东说:“自从盘古开天地,三皇五帝到如今,历史上曾经有过像我们这样的长征吗?十二个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地下几十万大军围追堵截,路上遇到了说不尽的艰难险阻,我们却开动了每个人的两只脚,长驱二万余里,纵横十二个省。请问历史上曾有过我们这样的长征吗?没有,从来没有的。”重温这段话,我们依然感到震动――没有比它对长征的伟大和艰苦概括得更为准确的了。

长征开始时,涂通今从第九军团八团医生调任兵站医院主治医生。那年他20岁。

怀着对长征的崇敬与好奇,我向将军发出了一连串的疑问:

医疗救护最需要卫生保障,而当时物资那么匮乏,你用什么处置伤员?行军那么紧张,救人又刻不容缓,你何时处置伤员?有不少人是因为环境和条件的恶劣而失去了活着的机会吧?

涂将军回忆说:“我们红九军团由罗炳辉率领,在长征中处于右后卫位置,一个重要任务就是收容主力部队掉队的伤病员。遇有敌情时,红军常常要急行军或强行军,有时候一天一夜赶百多里地,体弱掉队的很多。如果发生战斗,还会有大批伤员下来,我们医务人员就要舍生忘死地把伤员抢救下来。”

“当时的救治条件现在无法想象:能够找到一块门板搭一个手术台就很不错了,手术刀是民用剪刀代替的,没有绷带就把被子撕成条。还得有人举着油灯照明。药品和医疗器械是无价之宝。上世纪30年代消毒灭菌和抗感染的药物极少,长征中就更是金贵稀缺了。受技术和物质条件的限制,当时只能做一些诸如消毒、包扎、固定、止血、缝合、取子弹、取骨片这样的处置和小手术,至于断肢和内脏手术,根本没法做。我救护过的伤员不计其数。现在看来,有不少同志由于没有得到手术和输血输液的机会,本可以得救的,却失去了生命。”

“我的助手,一个20出头的小伙子,姓杨,相当肯干,可爱、听话,开始是肚子疼,行军打仗都忍着,后来肚子越来越大,知道可能是阑尾炎,但是没有抗生素,没有消炎药,最后肠穿孔了,眼睁睁看着不行了。到了赤水河边的茅台镇附近,大家流着泪把他埋了,向他默哀。”

长征中最常见的病是什么?

“在苏区时,总卫生部部长贺诚总结了四种常见病:疟疾、痢疾、疥疮、下肢溃烂。长征时增加了战伤、肺炎、肠伤寒,胃肠病是第一位。长途行军,挨饿受冻,保证部队健康,更显得重要,这是战斗力的直接保证。为了预防和减少疾病,卫生人员还肩负着向部队传授卫生、防病知识的任务。比如我们要告诉部队喝开水而不要喝河沟池塘里的水,没有条件烧开水时也要尽量喝井水。另外,行军打仗全凭一双腿脚,部队打绑腿就是为了避免叮咬划伤、下肢溃烂。根据我们的经验,部队到达宿营地后,无论如何要争取用热水泡脚,睡觉时作‘倒脚运动’,改善足部的血液循环,预防脚痛和脚疱。所以条件再艰苦,每个班也要背两个盆,一个洗脚,一个烧水。”

你得过病吗?掉过队吗?

“我身体底子比较好,得益于在家乡时的锻炼,那时挑着担子随父亲一路翻山越岭从福建到江西到广东去卖盐、卖纸;二是家人疼我这个长房长孙,把肉夹给我吃,所以我营养比别人稍好一些。但长征那种劳累冻饿情况下,身体再棒的小伙子,也会有灾有病。我打摆子发烧,走不动路,首长让我骑他的马,我哪里好意思,就拽着马尾巴昏昏沉沉地跟着走。大家都是这样,靠信念靠团结支撑着。”

“我当然掉过队!1934年11月,我们在湖南汝城西南的延寿圩遇到了长征途中第一场恶战。部队拥挤在一个谷道里,前有湘军堵截,后有粤军追击,我们且战且走,为了甩掉敌人,急行军中,有的伤员跟不上就留在战场上,我忙着处置伤员,停当后,发现部队已经不知去向了,我和十多个伤病员成了一支孤军。大家都意识到这种处境是十分危险的。于是我们互相搀扶,不顾伤痛、饥饿、劳累,拼命寻找部队。一路上不时听到敌人的枪声。到了第三天早上,远远发现一支队伍,走近一看,原来是红一军团的同志,其中还有我在红军卫生学校的同学黄则安。找到了战友,我们拥抱在一起,真是激动啊!为这事我还受到军团卫生部长张令彬的表扬。”

“有一次差点送了命。在第一次抢渡赤水河时,一天夜里部队行进在长满荆棘的山路上,北风凛冽,雨点飒飒。我一下没有看清前边战友的白毛巾,一脚踩空,滑到悬崖下,等到醒来时,才发现自己被一棵长在峭壁上的老松托住。我拼命呼救,被收容队用接在一起的绑腿拉上来,成了一个沾满泥浆的血人。后来我才知道,就在那个晚上,不少战友葬身于悬崖之下。”

我问涂老,当时你想什么?他说:完了。我说:你完不了,还有大事等你干呢!

“过雪山草地之苦永生难忘”

雪山、草地,埋葬了不知多少红军战士的地方。

过雪山草地,是党中央为了避开敌军的强大势力而作出的艰难抉择。但是在这里,红军虽然避开了国民党军队的进攻,极端恶劣的自然环境造成的痛苦和牺牲,却并不亚于战斗中的伤亡。对此,涂将军有着切肤之痛。

“雪山海拔在5000米上下,终年积雪,经常刮起七、八级甚至十级以上大风。山上除有少数民族走过的羊肠小道外,根本无路可寻。其实部队上山前已经询问了当地人,选择了最好时机,并有向导引路,还向全体指战员进行了教育,要求大家做好防护准备,比如用有色棉纱保护眼睛防止雪盲;上山的当天,食足穿暖并带开水;每人准备一根棍子,用于探路或做拐杖;上山时要缓慢行进,一个脚印跟着一个脚印,以免陷进雪坑。但即使如此,爬雪山时大家还是感到意想不到的困难。每走一步都非常吃力,个个气喘,面色青紫,明显缺氧,这实际上就是高山反应不全症,不过,那时不知道这个病。”

在《长征――前所未闻的故事》一书中,索尔兹伯里写道:“虽然几个月来的行军和缺粮已使大家十分疲乏,开始爬雪山倒似乎很顺利,可是,没多久,进入了一个冰雪世界。眼睛突然看不见了。山上没有路,踩在冰上滑倒了,挣扎着往前爬,却没有气力,但谁也没有想到会死,也不知道海拔一万四千或一万五千英尺的高山上氧气如此稀薄。有的人挣扎着要站起来,结果却永远倒了下去。”

过草地时,涂通今已是左路军第32军8团卫生所所长。“我们部队是从甘孜出发的,经阿坝到腊子口共走了40多天。草地一望无际,海拔在4000米以上,空气稀薄,气候多变,时雨时风时雹,遍地有草无木,除小山坡略干燥外,大都是水草地,行走时只能踏着草丛墩子走,稍一踩偏,就有陷入泥坑的危险。因为空气稀薄缺氧,战士们个个面色如土,所以行军速度放慢下来,即使缓慢行走,也感到十分吃力,呼吸急促,甚至跌倒。在这种情况下,我们用注射强心针或樟脑酒精嗅闻的方法治疗了一些病人。40多天,带的粮食早就吃完了,缺衣少食,饥寒交迫,许多人倒下就起不来了。我们采集野菜充饥,甚至把皮带、皮鞋烧焦煮熟吃。卫生所有10余人,发给我们一头牦牛驮粮食,等粮食吃完了,我们只好把它杀掉吃了。”

“再苦再累,我们卫生人员的工作也不能稍有马虎。每日到达宿营地后,首先选择一块比较干燥的山坡,搭起帐篷支上炉灶,捡来干牛粪点上火,消毒医疗器材,给病人看病、换药、发药,包括伤病员烫脚、开饭,我们医务人员也尽力帮他们做。有一次,我们正准备搭帐篷拾牛粪,忽然天气骤变,雨水冰雹齐下,十几人个个浇得像落汤鸡,牛粪打湿了,火也点不着了,我们真是伤心着急啊。风雨一过,满天星斗,我们又开始工作了。休息对我们来说有时真比吃饭还重要。”

“过雪山草地之苦,真是让人永生难忘。1949年10月1日,当毛主席在天安门城楼上宣布中国人民从此站起来的时候……”说到这时,涂将军说不下去了,嘴唇颤抖着。在我两次采访中,他第一次流泪了。我知道,他想起了牺牲在长征路上没见到新中国的战友们。

索尔兹伯里眼中的涂通今

1984年,76岁的《纽约时报》副总编辑、全美作家协会主席哈里森・索尔兹伯里第五次来到中国,想圆一个多年的梦想――了解长征,走长征路。这位对二十世纪影响人类世界发展的大事件有着特殊兴趣的资深记者,曾经在二战时与埃德加・斯诺同为苏联战场的战地记者,从斯诺口中得知了许多关于中国工农红军长征的传奇事迹,多年来未能释怀。那年,他花两个多月的时间,怀揣心脏起搏器,带着打字机,和妻子一起沿着红一方面军的长征路线,“主要乘坐吉普车、小型客车和指挥车,行进在当年红军男女战士们完全徒步走过的地方”。那次,他还采访了许许多多长征的幸存者、我党我军的高级干部。时任军事医学科学院院长的涂通今,与原总后卫生部部长孙仪之一起,也接受了索尔兹伯里的采访。

那是一个春天的上午,在北京国际俱乐部饭店,索尔兹伯里带着一个年轻的助手,与两位中国将军对面相坐。两小时的谈话中,涂通今向他系统地介绍了红军长征中的卫生工作。后来,索尔兹伯里在他1986年出版的《长征――前所未闻的故事》一书中,对涂通今做了这样的描述:“涂通今医生1984年是解放军医学研究所所长,他高高的个子,银灰色的头发,仪表堂堂,戴着角质架的眼镜,讲起话来措辞严谨,有权威性。他说,空气稀薄使人变得虚弱。每个人跌进泥沼之中,就像在西安出土的泥人一样。医生用樟脑和嗅盐抢救昏迷的人,但有些人再也没有醒过来。”

成为独当一面的台柱子

经过长征的考验,到达陕甘宁边区后,涂通今被调到中央教导师卫生处,先后任直属医院所长和医务主任。在多所医院任职期间,涂通今痛感自己的医术和医学理论还远远不能适应革命的需要。抗日战争爆发后,许多长征干部都走上了领导岗位,但是涂通今不以为技术工作不足道,决心走工农干部知识化的道路。1938年,他走进了革命的最高医学学府――八路军卫生学校,即后来的中国医科大学,从此迈上了人生更广阔的舞台。

1942年,涂通今被分配到延安白求恩国际和平医院,任外科主治医生。在这里的三年,涂通今完成了从部队一般医生向外科专科医生的转变。也正是从这里开始,涂通今逐渐成为我军医务工作独当一面的台柱子。1943年,他在延安创造性地用三周时间为1500名战士集体灭疥;解放战争时期,他出任东北松江军区卫生部长、东北民主联军东线卫生部部长、东北野战军及第四野战军卫生部副部长。在此期间,他接管伪满医院,培养医务干部,创建军区医校,为大兵团作战培养了许多医务工作者。辽沈战役中,他指挥部署了六万多名伤员的救治,保证了70%的归队率。由于工作出色,他于1949年初被派往西柏坡向周恩来副主席汇报工作。

留学苏联成为红军博士

1951年,国家派200名学生赴苏联留学,其中医学30名,全是研究生,每人攻读一个专业。涂通今的任务是学习神经外科,为归国后创建我国神经外科作准备。与涂通今同往的红军干部还有钱信忠(今年94岁,曾任我国卫生部部长)、潘世征(1961年去世前任军事医学科学院副院长),他们分别学习保健组织和普通外科。

在苏联莫斯科布尔登科神经外科研究所,当涂通今被介绍说是参加过二万五千里长征的老红军时,全场响起热烈掌声,有人还呼唤着毛泽东的名字。涂通今深感自豪。

但是,神经外科对他来说却是一个全新的领域。涂通今同样没有退缩,他凭着刻苦、凭着经验、凭着长征精神,边实践边上课,出色地完成了神经生理、神经内外科及神经解剖学学业,还掌握了流利的俄语。1955年7月,涂通今的学位论文《三叉神经节及其后根肿瘤的诊断和治疗》的答辩在苏联医学科学院学位委员会上全票通过,他由此获得苏联医学副博士学位。当年他41岁。

回国后,涂通今在西安第四军医大学创建了全军神经外科训练中心。此后,涂通今以一个神经外科专家和教育家的身份为我国我军的医学事业作出了杰出的贡献。他先后任四医大副校长、校长、解放军总后卫生部副部长、军事医学科学院院长等职。1964年,被授予少将军衔。

从一般部队医生,到多发病常见病医生,到外科医生,再到神经外科专家,涂通今成就了他的事业历程;从乡村娃娃,到红军战士,到我军干部,再到中国人民解放军将军,涂通今完成了他的信仰轨迹。正如一副庆祝他九十大寿的对联所说:“涂谋大业红军博士救死扶伤功德誉天下,通今博古军校师长辛勤耕耘桃李满中华”。

岁月如歌,岁月如诗。七十年后再回首,涂通今说:“革命的目的,就是为了让大家过上好日子。我的一生,过得很充实。”面对这位一生拼搏的红军博士,我想,无论是拼意志,还是拼知识,他都是赢者、强者!

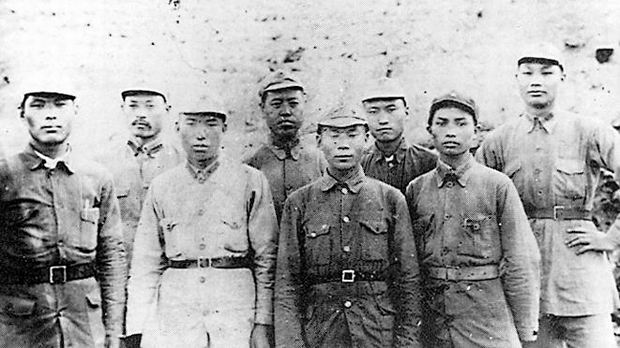

①1937年长征后中央教导师卫生处医务干部合影(右一为涂通今);

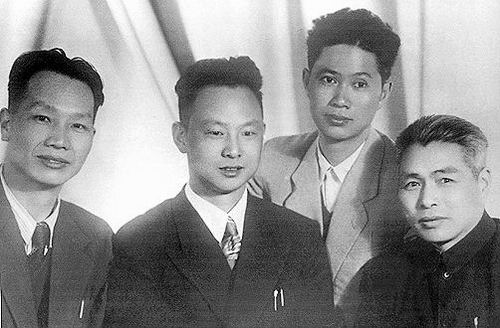

②风华正茂的涂通今留学莫斯科(左);

③1955年博士论文通过后,在莫斯科与教授们合影(前排左二);

④1958年主持国内首创经小脑幕上入路切除听神经瘤手术成功;

⑤与夫人王黎在一起。

(本版照片均为资料照片)

■ 人物小传

涂通今,生于1914年,福建省长汀县人。1932年参加中国工农红军。土地革命战争时期,任红三十二军第九十六师卫生所医生、所长,中央教导师医务主任,后方第四医院医务科科长。参加了中央苏区五次反“围剿”作战和二万五千里长征。到达陕北后入延安中国医科大学学习。毕业后任延安和平医院主治军医。解放战争时期,任松江军区卫生部部长,东北野战军东线兵团卫生部部长,中国人民解放军第四野战军卫生部副部长。新中国成立后,任解放军中南军区卫生部副部长。1951年入苏联医学科学院神经外科研究所学习,1955年获医学副博士学位。1956年回国后,先后担任第四军医大学副校长、校长,总后卫生部副部长,军事医学科学院院长和该院副兵团职顾问。

1964年被授予中国人民解放军少将军衔。曾荣获二级八一勋章,二级独立自由勋章,二级解放勋章,一级红星功勋荣誉章等。

■ 回声

涂校长是我国神经外科事业的开拓者,在医学教育中作出了卓越贡献。

――王忠诚(中国工程院院士、著名神经外科专家)

涂老是我军卫生战线上一位难能可贵的人物,是工农干部知识化的典范,是人民军医又红又专的楷模。

――陆增祺(解放军总后勤部原部长助理兼卫生部长)

奉献育新人,桃李布三军。――陈敏章(原卫生部部长)