解放以后,曾与鲁迅有过密切交往的两位著名作家――郑振铎、许钦文,都当上了政府文化部门的领导。郑在中央(历任国家文物局局长、文化部副部长),许在地方(先任浙江省文化局副局长,后又任省作协、文联主席)。1956年4月10日至23日,郑到浙江考察文物保护工作,许出面接待、陪同。他们先在杭州活动,后又到了绍

郑振铎“主张出版陶元庆的书面画集,说是这种作品,风格之高,直到现在,仍然是卓然突出的”。许钦文没有交待他们是怎么提起这个话题的,郑振铎那段时期的日记也未道其详。无论是作为敏锐的文学史家、美术史家,还是作为干练的文化工作领导人,基于对也是鲁迅挚友的陶元庆艺术成就和社会影响的认识,郑振铎都有可能从保护文化遗产的角度,主动与许钦文讨论有计划地编印陶氏画集,不但是为了纪念故人,更是为了传承文化。对出版陶元庆的画集,他肯定希望从长计议,不过当时并无具体的方案,而两年之后他却骤然弃世了。

还有另外一种可能:许钦文把郑振铎看作是可以信赖的朋友和同道,先向他提起画集之事。保存和光大“老陶”的作品,自是许钦文念兹在兹的心结,其实也是鲁迅未了的心愿。鲁迅早年所撰《拟播布美术意见书》,认为美术的功用除了可以“辅翼道德”和“救援经济”,更在于“表见文化”,即“凡有美术,皆足以征表一时及一族之思维,故亦即国魂之现象;若精神递变,美术辄从之以转移”。他激赏于陶元庆的艺术,是把它提升到民族建构和文化建构的思想高度(也就是蔡元培所说的“得以放开世界眼光,促进国家观念”)来认识的,说陶元庆是“以新的形,尤其是新的色来写出他自己的世界,而其中仍有中国向来的魂灵――要字面免得流于玄虚,则就是:民族性”,进而提出要以“存在于现今想要参与世界上的事业的中国人的心里的尺”来度量和评价(鲁迅《当陶元庆君的绘画展览时:我所要说的几句话》)。据许氏回忆,当年鲁迅看到陶元庆的画作《大红袍》,感到“有力量;对照强烈,仍然调和,鲜明。握剑的姿势很醒目!”,即对他说:“璇卿这幅难得的好画,应该好好地保存。”“我打算把你写的小说结集起来,编成一本书,定名《故乡》。就把《大红袍》用作《故乡》的封面。这样,也就把《大红袍》做成印刷品,保存起来了。”又说:“别的以后再说,且先把《大红袍》做成印刷品,而且要赶快做!”他在1925年9月30日给许钦文的信中说:“记得前回说商务馆引《越王台》,要多印一千张,未知是否要积起来,俟将来出一画集。倘如此,则《大红袍》及《苦闷的象征》封面亦可多印一千张,以备后日汇订之用。”陶故去后,鲁迅又对许钦文表示要出版《陶元庆画集》,但他认为“璇卿的画实在很细致,尤其是色彩,下笔时一丝不苟,如果印得不准确,一走样,就失掉了本色”,因此考虑设法到外国去印,却担心负担不了高额的税费(许钦文《鲁迅和陶元庆》)。这一切看起来很急切,甚至有些焦躁。揣测他的想法,也许是:在一个动荡的社会和落后的年代,容受陶元庆的艺术、解析陶元庆的价值,尚需时日与机缘,而其作品既容易散失,又亟待刊布于众,故而保存的工作也就刻不容缓了。鲁迅曾细心地向许钦文询问陶元庆画作的保管情况,许钦文提出过“租屋”保管的想法(尽管担忧防火、防潮),推想他也是赞成的。后来,许钦文采取抵押贷款的办法,筹资在西湖莲花凉亭(今保?路)筑造了著名的“元庆纪念堂(室)”,用以专门保管陶元庆的作品。据《钦文自传》记载,当年,“艺术界的朋友”龚宝贤和陈士文,屡次从法国写信给他,为筹办“元庆纪念堂”出谋划策,“甚至于在壁上悬挂(画作)的办法”都仔细具体地告诉他。这种方式,衡以当时中国的社会状况和主事者的经济实力,虽不乏果敢和热情,书生意气中也隐含着先进观念,却多少有些不切实际。至于是否如有人所说,“按陶思瑾的理解,许钦文建造‘元庆纪念室’,除了纪念她哥哥,也有想用来和她结婚的意思”(吴隆美《很黄很暴力:许钦文的“无妻之累”》,载《万象》第10卷第7期),并无确证。即便如此,也不必苛责。令人惋惜的是,因为战乱和许氏个人生活的变故(“无妻之累”),他举债建造起来的“元庆纪念堂”最终未能完成保管使命,房舍严重毁损,大量珍贵的画作被洗劫一空,莫知所终(那幅陶元庆为鲁迅所绘并寄赠给他的素描肖像,幸免于难,留存于世)。回头来看,鲁迅主张尽快将原作复制成印刷品(单幅、画集),以及将画作“转换”成(再现于)书衣(经过装帧的书籍本身,也成为相对独立的艺术作品),乃是更加务实的策略,确有先见之明。

1984年秋,行将离世的许钦文在医院接待到访的学者梁永,对陶元庆画作未得善终仍耿耿于怀,心中交织着激愤和歉疚。他又介绍梁永继续向钱君?“探询陶元庆遗画的下落”,钱则表示“他所保存的陶元庆图画印作也都散失了。不过《鲁迅著作封面艺术》中收有不少陶元庆的封面画,影印《小说月报》中也有几幅陶元庆的作品,包括那幅有名的《卖轻气球者》”,又说“陶元庆的画集将由某出版社出版”(梁永《咏苏斋书话》)。但当年许钦文与郑振铎就编印陶元庆画集所达成的共识,即使到今天也没有实现。而一直将陶元庆视为书籍装帧艺术引门人的钱君?,自己倒是先后有《君?书籍装帧艺术选》(北京人民美术出版社1963年版)、《钱君?装帧艺术》(香港商务印书馆1992年版)及书画、篆刻等专集行世,晚年更是名重艺林,他的家乡还设立了“君?艺术院”。只是他对梁永所说的“某出版社”出版陶元庆画集的计划,不知何故并无下文。遗憾的是,钱君?晚年虽曾多次撰文表彰陶元庆多方面的艺术成就,却没有利用自己的影响力促成陶元庆艺术专集的问世。

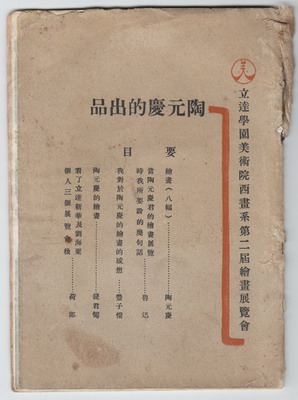

关于画集,陶元庆生前倒出过一本。1928年5月,上海立达学园美术院西画系举办了“第二届绘画展览会”,集中展出了陶元庆的一批画作。为配合画展,上海北新书店选出八幅作品编成《陶元庆的出品》(1928年5月初版,仅印一千册)。这八幅作品是:《车窗外》、《卖轻气球者》、《墓地》、《大红袍》、《烧剩的应天塔》、《新妇》、《一瞥》、《落红》。鲁迅和钱君?为此都写了推介文章。钱君?以略带诗性的语言扼要记述寓目的陶氏作品主题和印象:如《车窗外》,“笔触洒脱,近似塞尚的作风,然而写‘动’比塞尚更进一层”;《一瞥》,“敢冲破一切形式,而走入常人所不敢走的园地”;《落红》则“题材简洁而朴实。表现瓶上的明暗,可以使一般作家瞠目”(钱君?《陶元庆论》)。除了这些“专装于框中”的画作,据钱文可知,陶元庆还创作了《北平广安门》、《父亲负米归来的时候》、《庙》、《湖滨》、《处处闻啼鸟》、《宝石山远眺》、《天鹅》等画作;另据许钦文、赵景深的回忆,陶元庆还画过《农女》、《城市》、《上海斜桥墓地》(又名《薄日下》)、《一角》、《巅上舞》、《月下谈心图》(钢笔画)等。出身清寒的许钦文从《父亲负米归来的时候》一类的画中,感受到陶元庆“对于贫苦的人家,实在怀着热烈的同情”(《陶元庆及其绘画》),赵景深则从《墓地》一画“简单纯朴”的构图和色调中,体验到了一种“静寂之感”(《哀陶元庆先生》)。这些画作(原件)恐怕已全部散失。而戋戋薄本的《陶元庆的出品》现在也已是稀见之物(北京鲁迅博物馆有藏,唐?亦曾藏,后捐赠给中国现代文学馆),对领略其“深受西方后期印象派影响”(钱君?语)的画风,弥足珍贵。

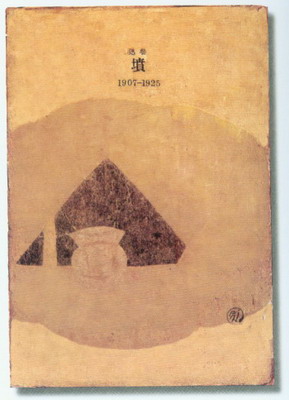

陶元庆自视甚高,独具艺术领悟力和表现力,显露出多方面的才性。他艺术上发蒙甚早,小学、中学时代即痴迷丹青,又“多思善感”,作得旧体诗词和新诗(许钦文曾在回忆文章中引用过几首,并收藏过陶的新诗遗集《细沙》)。钱君?认为他的书装艺术作品之所以具有独特的风格,“不是单靠孤立的绘画技术,而是靠善于从书籍装帧之外求书籍装帧。陶元庆无论在诗文方面,国画和西画方面,都有一定的修养”(钱君?《书籍装帧》)。许钦文回忆,陶元庆“主张自然图案化,自然画上也富图案性”,“他不愿意别人把他算作图案的专门家,他是自认为自然画家的”,曾向许发誓今后“不再多作书面图案”(许钦文《陶元庆》,载《二十今人志》)。无奈的是,由于大量原作的散失,他的画艺,在很大程度上,只能以其亲自装帧、绘制,或他人据其原作装饰而成的文艺书刊封面,而得其仿佛且赖以传播。据史料及实物,这些书刊大致包括:鲁迅著译《苦闷的象征》(未名社1924年12月初版)、《出了象牙之塔》(未名社1925年12月初版)、《彷徨》(北京北新书局1926年8月初版)、《坟》(未名社1927年初版)、《工人绥惠列夫》(北新书局1927年6月初版)、《唐宋传奇集》(上海北新书局1927年初版)、《朝花夕拾》(未名社1928年9月初版);许钦文著作《故乡》(上海北新书局1926年4月初版,以画作《大红袍》为本)、《毛线袜》(上海北新书局1926年8月初版)、《回家》(上海北新书局1926年9月初版)、《赵先生的烦恼》(北京北新书局1926年12月初版)、《鼻涕阿二》(上海北新书局1927年2月初版)、《幻象的残象》(上海北新书局1928年2月初版)、《仿佛如此》(上海北新书局1928年2月初版)、《若有其事》(上海北新书局1928年9月初版)、《蝴蝶》(上海北新书局1928年10月初版)、《一坛酒》(上海北新书局1930年6月初版,以其画作为本)、《无妻之累》(上海宇宙风社1937年8月初版);韦丛芜著作《冰块》(未名社1929年4月初版);柔石著作《二月》(上海春潮书局1929年11月初版);李霁野译著《往星中》(上海北新书局1926年5月初版);以及报刊《语丝》、《白露》(上海泰东图书局1926年11月初版)、《贡献》、《新女性》、《京报副刊》、《?篥》(上海朝霞书店1928年8月初版)、《沉钟》等。对这些书封之作,钱君?、许钦文两人也都以特殊的身份,记录下了他们的观感。

目前,要想全面观赏陶氏装帧的上述刊本以及《陶元庆的出品》已不容易了。1981年8月上海人民美术出版社出版的《鲁迅与书籍装帧》(疑即钱君?所谓“《鲁迅著作封面艺术》”一书),所辑书装图版,“有鲁迅亲自设计的、参与设计的和他所赞赏的三个方面”,其中虽收录了少量陶氏作品,但不仅难以窥其全豹,且因这些图版系“按原书设色予以复印”,并非更趋近于“艺术品实物”风貌的照相制版,所以也无法更好地辨其真容。近年来,国内出版了一些书影专集或附刊书影的书话文集,偶有涉及陶元庆作品者,却也都属吉光片羽,对比较深入地了解和欣赏陶氏艺术远远不够。

陶元庆艺术遗产挖掘、整理工作的欠缺,一方面,有其偶然性、机缘性的因素;另一方面,恐怕与长期以来人们对他的观察视角偏于单一、狭隘也有一定关系。人们似乎更多地是从鲁迅研究的角度去认识他,或仅仅把他看作是一个优秀的书籍装帧家,而没有在以“西画东渐”为主线的中国现代美术发展及中西文化交流的历史背景中,去重点考察这位“自然画家”“为中国建立有机体的民族文化”(罗家伦语)作出的探索。人们谈到鲁迅的艺术观念、美术思想、书装实践,会连带述及他与陶元庆的个人交往,以及陶氏的一些行迹。陶元庆多半只是陪衬性、参照性的话题(从《鲁迅与书籍装帧》一书对陶氏作品的处理方式上也可见一斑),这也是远远不够的。

中国现代美术(“新美术”)发轫之初,曾经历从“写生”中心向“风格”多元的衍化过程,因异域影响和风格渊源的差异,产生了为后人所关注的“日本”和“法国”两大体系(派别)对峙和冲撞的美术史现象(参见李超《上海油画史》)。陶元庆早年毕业于上海艺术专科师范学校(吴梦非、刘质平、丰子恺创办,陈抱一曾任图画主任,偏于“日本”体系),后又任教于西湖国立艺术院(后改为国立杭州艺术专科学校,以林风眠为首的留法画家为骨干,偏于“法国”体系),深受蔡元培美育思想影响,更曾面聆謦?于鲁迅的教诲,自然取法宏阔,不拘一格,勇于接受各种新兴艺术思潮,“富有创造力,很能攻破传统的见解”(许钦文《陶元庆》),“内外两面,都和世界的时代思潮合流,而又并未梏亡中国的民族性”(鲁迅《当陶元庆君的绘画展览时:我所要说的几句话》)。因此,陶元庆探索中国“新美术”方向的功业,应该得到更加全面的审视。完整、可靠的陶元庆艺术文本的缺失,不仅仅是他艺术同道和生前挚友的个人遗憾,也是今人正确评价其历史地位和艺术影响的共同障碍。

1931年8月14日之夜,鲁迅在《陶元庆的出品》上深有感触地题写道:“此璇卿当时手订见赠之本也。倏忽已逾三载,而作者亦久已永眠于湖滨。草露易?,留此为念。呜呼!”慨叹之余,编刊“《陶元庆画集》”的未了之愿也许还萦绕在他的心头。而今,这位丰神独具、匠心独运的画家离开人世已80年了,当年曾记挂着为他保存作品、出版画集的鲁迅、郑振铎、许钦文诸位先生,亦墓木已拱。期待着有识之士“本着服务的精神”,尽快系统地整理陶元庆的艺术遗存(也包括他的文字作品),拾其残丛,广其流布,实现他们的愿望。

(本文编辑 陈学勇)