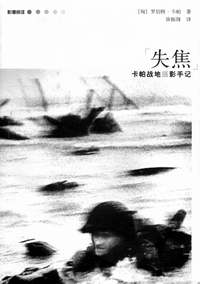

从突尼斯凯鲁万起飞去西西里的飞机上,1943年7月,美国伞兵即将开始盟军的西西里攻势。

西西里战役首次跳伞

阿尔及尔,在艾森豪威尔的公共关系总部里,新闻室空无一人,往常成群的新闻记者都消失了,连新闻官都走了。我想知道到底是怎么回事,但那几个值班中士却回答得含含糊糊。他们只知道公关处的军官在艾森豪威尔的指挥总部。我叫他们帮我接个直线电话也不行,他们说从前天起总部就封锁了。

我琢磨着这些情况,在公关处里转悠,近乎绝望地期待着往常的奇迹出现。奇迹发生在男厕所里。我在那儿碰到一个战地摄影师,一个我的同行,他看上去很痛苦,他在闹肚子。他告诉我他为一项特殊的工作接受了几个月的训练:和一个空降师一起执行他们的第一项任务,但现在病成这样,他们在最后一刻把他送了回来。

现在是我利用这个拉肚子事件的好机会,我问他我怎样才能顶替他完成这项任务。他传了个信给空军总部,他们派了架飞机来接我,于是我飞到了一个位于突尼斯沙漠中央的临时大机场,那里停着成百的运输机和滑翔机,排得整整齐齐,准备出发的样子。

我被带到了公关处的帐篷,碰见了我的伦敦朋友克里斯.斯科特上尉,他现在是第9运兵部队的公共关系官。

他带我去见了第82空降师的总指挥李奇微少将。将军非常友好。

“只要你愿意和我的部队一起跳伞并拍摄他们,我才不在乎你是匈牙利人还是中国人,或者其他什么。你以前跳过伞吗?”

“没有,长官。”

“哦,那可不太常见,不过没关系。”

回到帐篷,克里斯跟我说了所有的内幕情况。这次行动的目的地是西西里。在海岸主力登陆前6小时,第82空降师将在第9运兵部队的帮助下率先进入目标地区。我们安排在凌晨1点跳伞降落,驳船将在拂晓时分攻击海滩。

克里斯有个主意。我可以待在领航的飞机里用闪光灯拍摄战斗中及跳伞时的伞兵。我自己不用跳伞,再乘空运输机返回。如果我能拍到第一个跳伞的人,那就等于拍到了第一个登陆西西里的美国人。我的飞机会在凌晨3点回到基地,我可以马上冲洗出照片用无线电传送回美国,它们会在整个进攻的新闻之前到达美国。到时候我的照片和这条爆炸性头条新闻同时让那些报社震惊。

这个计划在每个细节上都很吸引我,我开始非常喜欢克里斯了。

飞机上坐着18个伞兵。我由于不用跳伞,就坐在飞机最前面的那一头。飞机上一片漆黑,但是等飞到目的地上空时,我可以使用闪光灯拍照。到时候肯定会有足够多的爆炸,我的闪光灯只是这场表演的一小部分而已。

我们穿越地中海的时候飞得很低,飞机摇晃得厉害。机舱里漆黑沉默。大多数小伙子都在睡觉,或者只是闭着眼。

不久我就听见一些奇怪的响动,一些小伙子已经开始剧烈地呕吐起来。我们“期望中的乐土”在黑暗中浮现出来,不幸的是,德军发射了无数的拖着颜色的曳光弹,布满了整个天空。我们的飞行员不停地左右变向,试图在这些曳光弹中找出一个空隙来。

我的领座是最后一个跳的,他跳了下去。机舱空了。我一个人坐在那儿,我感到孤单得要命。我应该付出一切代价和这群现在正在夜空中漂浮的伙计们在一起。

克里斯在机场等着我,他把一个小帐篷临时搭成一间暗室。我们脱了衣服开始工作。不一会儿就汗如雨下,不断地滴进显影液中。我们冲印出第一批照片后,克里斯驾着车全速向突尼斯进发,赶往前方的新闻营地,那儿已经安排好无线电设备和新闻审查员,一切都为了西西里的这场好戏。

|

|

英国海岸护卫运输舰塞缪尔追逐号,启航离开英格兰韦茅斯港,1944年6月1日-5日。研究反攻日登陆的细节,使用的模型代表了诺曼底海岸的一部分,代号为奥马哈滩。 |

我在接受采访的时候,克里斯离开了食堂。他回来的时候问我:“你还准备跳伞吗?今晚还有一项任务:我们会空降加强部队。”

于是我丢下正在吃的煎鸡蛋,克里斯沿原路开车送我回到营地,那里加强部队正在准备晚上的行动。

这是我最近24小时里第二次飞往西西里。这一次我和其他的伞兵们装束一样。关于跳伞我只知道我要用左脚跨出那道门,然后默数1000……2000……3000,如果降落伞没有打开,我就要拉紧急降落伞的拉绳。我太累了,已经懒得想这些了。不管怎样,我都不愿再想了,我睡了过去。

他们叫醒我的时候绿灯刚好亮起来。轮到我的时候,我的左脚跨进前方的黑暗中。那时我还迷迷糊糊的,没有数那一千两千,此时我的肩头感到一阵急拉,降落伞打开了。不到1分钟,我降落在森林中间的一棵树上。

那之后,我整晚都挂在树上,早晨的时候,3个伞兵发现了我,他们割断绳子把我放了下来。我对我的树说了再见。我们俩的关系很亲密,但有点太长了。

D日:诺曼底登陆

1944年6月6日,一群基督徒和犹太人穿越英吉利海峡,将他们湿透的脚踩上了诺曼底那片叫做“小红海”的沙滩。所有命中注定要在那个法国海滩度过春天的人都首先集合在英格兰东南海岸巨大的集中营里。这些集中营周围围着带倒刺的铁丝网,只要你一进门,你就已经走在穿越英吉利海峡的路上了。

在营里,我们为即将开始的旅程做着准备。我们每件衣服都必须防毒气,防水,还要根据将要登陆的地貌的颜色画上迷彩。经过这样的准备,我们已经一切就绪,等待叫做“D”的那一天(D-Day。指盟军在西欧发起反攻的反攻日――编者)。

|

|

登陆诺曼底奥马哈滩,1944年6月6日。反攻日的早上,美军登上运输艇,驶向滩头阵地。 |

U.S.S追逐号是一艘母船,它带着许多进攻驳船,这些驳船将在离法国海岸10英里处放出。我必须坐上其中一艘驳船,然后在海岸上找一棵橡皮树藏起来。一方面,B连的目标看上去很有意思,而且跟着他们好像也比较安全。但另一方面,我跟E连很熟,在西西里我跟着他们拍到的故事是我在这场战争中最好的报道。

我是个赌徒。所以我决定跟随E连冲在第一批进攻。

一旦决定了跟随第一批进攻部队,我就开始让自己相信这次进攻将是一次唾手可得的胜利,而那些所谓的“不可穿越的西线”只不过是德国人的宣传。我走到甲板上好好看了一眼正在消失的英国海岸线。那个渐离渐远的岛屿散发出暗绿色的光芒,瞬间击中我内心的柔软之处,于是我也加入了写信者的队伍。但我把写好的信折起来,塞在了前胸的口袋里,从没寄出过它。

凌晨两点,船上的扩音器残酷地提醒我们“那件事”即将开始了。

他们帮我搞了个防毒面具,一副可充气的救生圈,一把铁锹,和一些其他的装备,我把那件非常昂贵的柏帛丽雨衣绑在手臂上。我是最优雅的入侵者。

进攻前的早餐于凌晨3点开始供应。U.S.S追逐号的餐厅侍应生穿着一尘不染的白西装,以一种不同寻常的热情和礼貌为我们提供热蛋糕、香肠、鸡蛋和咖啡。但我们进攻前的胃口都被其他事情占据了,所以大多数美食都留在了盘子里。

凌晨4点,我们在甲板上集合。进攻驳船在升降机上摇摆,准备好下放到水里。2000个人站在一片绝对的寂静里,等待着第一抹阳光。

但太阳不知道今天与其他日子的不同,依然照常升起。第一批士兵摸索着登上驳船,然后,就像乘慢速电梯一样,我们降到海上。海浪十分汹涌,我们的驳船还没离开母船我们就已经弄湿了。很显然,艾森豪威尔将军将不会带领他的部队干着脚,或者其他部位穿越英吉利海峡。

不一会儿,人们开始呕吐。但这次进攻准备得非常充分周到,船上准备好了小纸袋给呕吐的人使用。不久呕吐的情况就少了下去。我有种感觉今天会成为以后所有D日中的D日。

诺曼底的海岸离我们还有几英里远的时候,我们听到一记明白无误的钝响。我们忽地弯下身躲在驳船的底部,不再看正在靠近的海岸线。第一艘驳船已经把士兵载到了海滩,现在正经过我们的船,开回追逐号,那个黑人水手长给我们一个快乐的笑脸,并打出胜利的V型手势。现在的气氛很轻松,可以开始拍照了。我把我的康泰时照相机从防水油布里拿出来。我们

驳船的平底碰上了法国的土地,水手长放下驳船前部的铁挡板。在那些从水里戳出来的奇形怪状的铁制障碍中间,是一线被烟雾笼罩的土地――那就是我们的欧洲,“小红海”海滩。

我美丽的法国看上去肮脏而难看,再加上一架德国机枪对着驳船狂扫子弹,彻底毁了我的回归。我们驳船上的士兵?着水前进,他们站在齐腰深的水里,手持随时可以射击的步枪,背景是进攻的障碍和冒烟的海滩――这一切对摄影师而言都足够好了。我在跳板上停了片刻,准备拍摄我关于进攻的第一张真正的照片。水手长急着想赶快离开这里,他错把我要拍照的企图当成了犹豫不前,就瞄准我的背后踢了一脚帮我做了决定。水很冷,海滩还有100多码远,子弹在我周围的水里打出一串洞,我冲向最近的铁障碍。一个士兵和我同时到达那儿,我们一起躲在了那后面。他撕掉步枪上的防水油布,不做太多瞄准就对着烟雾中的海滩开始射击,而步枪的射击声给了他足够的勇气继续前进,他把那障碍留给了我。现在我的地盘空出了一英尺,我感到可以安全拍摄那些和我一样躲着的士兵们。

天还很早,光线也很灰暗,不是很适合拍出好照片来,但灰的水面和灰的天空反衬着人们在希特勒智囊团设计的超现实主义障碍中东躲西藏的效果非常好。

我拍完了照片,海水在我的裤子里很冷。我不太情愿地试图离开我的铁障碍,但每一次都被子弹逼了回来。在我前面50码的地方,我们的一辆半燃烧着的水陆两栖坦克从水里冒了出来,正好给我提供了下一个掩护。我衡量了一下现在的情况,手臂上那件优雅的雨衣压得重重的,在将来也没有什么用处,于是我扔下它向坦克冲去。我在漂浮的尸体中冲到了它旁边,停下又拍了一些照片,然后壮起胆子向海滩作最后的冲刺。

现在德国人搬出了全副家当,离海滩的最后25码被子弹和炮弹封锁得密不透风。我只能留在坦克后面,不断重复以前西班牙内战时期的一句话:“Esunacosamuyseria.Esunacosamuyseria.”这是一项非常严肃的事业。

此时海潮涨了起来,现在水已经漫到我胸前口袋里的家信了。在最后两个伙计的人体掩护下,我终于到达了海滩。我扑倒在地,嘴唇碰到了法国的土地,不过我可没有想亲它。

德国人还有足够的弹药,而我热切地希望自己现在能躲到地底下过会儿再出来。但是相反的机会却越来越大。我把头侧向一边,发现自己和昨晚一起玩扑克的一位中尉正脸对脸。他问我知道他看见了什么,我说不知道,而且我觉得有我的头挡在眼前他也看不见什么。“让我告诉你我看见了什么,”他轻声说,“我看见我妈站在门廊上,手里挥着我的保险单。”

从空中往下看,“小红海”一定像一罐打开的沙丁鱼罐头。从一条沙丁鱼的角度来拍摄,我的照片的前景充满了湿的靴子和涨绿的脸。靴子和脸的上面弥漫着榴霰弹的浓烟;烧坏的坦克和沉没的驳船构成了照片的背景。

迫击炮弹打在铁丝网和大海之间,它的每一个弹片都能找到一具尸体。下一发炮弹打得更近了,我不敢把眼睛从康泰时的取景器上移开,只顾疯狂地一张接一张地拍摄。半分钟之后,我的照相机卡住了――这卷胶卷用完了。我到包里去拿新的胶卷,还没等把胶卷放进照相机里,我潮湿、颤抖的双手已经把胶卷弄坏了。

我停了一会儿……接着我就感觉很差。

空照相机在我手中颤抖。一种新的恐惧从脚趾到发尖震颤着我的身体,扭曲着我的脸。我身边的人们一动不动地躺着。只有海岸线上的死尸随着潮水翻腾着。一艘步兵登陆艇面对着炮火而来,头盔上印着红十字的医务兵从船上涌出。我什么也没想,也没做什么决定,只是站起来向那艘船奔去。我跨进海水里,在两具尸体之间,海水漫到了我的脖子。汹涌的潮水打在我身上,每一个浪头都刮在我头盔下的脸上。我把照相机高举过头,突然间我意识到我在逃跑。我想回头但却无法面对海滩,我对自己说:“我只是到船上去擦干净手。”

我奔到了船边,最后一批医务兵正从船里出来。我爬上了船,到甲板上的时候吓了一跳,周围到处是羽毛。我想:“这是怎么回事?有人在杀鸡?”然后我看见船的上层结构都被炸掉了,那些羽毛是那些被炸死的士兵身上穿的木棉夹克里的填充物。船长在哭,他的副手被炸死了,血溅得他浑身上下一团糟。

我们的船正在倾斜,于是我们慢慢驶离了海滩,试图在沉没之前到达母船。我走到轮机房,擦干手,往两个照相机里都装上新胶卷。我再次走上甲板,及时给被烟雾笼罩的海滩拍了最后一张照片,然后又给在甲板上输血的船员拍了一些照片。一艘进攻驳船开到我们边上,把我们从这艘沉船上接下来。在汹涌的海上转移重伤员是件难事,我不再拍照,开始忙着抬担架。那驳船把我们送到了U.S.S.追逐号上,就是我6小时前离开的那艘船。追逐号上,第16步兵师的最后一批士兵被放到水里,但甲板上早就满是回来的伤员和死尸。

这是我回到海滩最后的机会,但我没有回去。凌晨3点穿着白西装、戴着白手套给我们提供咖啡的餐厅侍应生们现在满身是血,正忙着把死尸缝进白色的粗布袋里。船员们正在从旁边正要沉没的驳船上举起担架。我开始拍照,接着眼前的事物开始变得模糊起来……

我在铺位上醒来,赤裸的身体上盖着一条粗毯子,脖子上挂着一张纸片,上面写着:“疲劳病例。没有身份识别牌。”相机包放在桌上,我想起我是谁了。

第二个床铺上躺着另一个裸体的年轻人,双眼盯着天花板。他脖子上的纸片只写着“疲劳病例”。他说:“我是个懦夫。”他是在第一批步兵之前出击的10辆水陆两栖坦克中唯一的幸存者,所有这些坦克都沉到了海里。他说他本该留在海滩上的。我告诉他我本来也应该留在海滩上的。

|

|

法国阿拉斯(Arras),1945年3月23日。一名美国伞兵身着莫霍春(Mohawk)服装以求好运和团队精神。他正准备登上飞机去执行飞跃莱茵河的跳伞任务。 |

早上我们停靠进韦茅斯港。20多个未被允许随军出发,充满渴望的记者在码头上等着我们,想要从那些到过滩头阵地的士兵那里拿到第一手的个人经历。我听说另外那个被分配到奥马哈滩的摄影记者在两小时前回来了,他从没离开过他的船,从没到过海滩。他现在正在回伦敦的路上,带着他了不起的独家报道。

我被当成了英雄,受到邀请坐飞机回伦敦去广播我的战地经历。但我对那一晚仍然记忆犹新,我拒绝了这邀请。我把胶卷放进新闻包,换了衣服,几小时后乘坐第一艘去海滩的船回到了那里。

7天后,我得知我在“小红海”的拍摄的照片是关于这场进攻最好的报道。但在伦敦办公室看到这些照片之前,那个激动的暗房助手在烘干底片的时候过度加热致使感光乳剂熔化而损坏了底片。总共106张底片里,只有8张被救了回来。在这些受热而模糊的照片底下配的文字说明写道:卡帕的手抖得厉害。?

大结局:空降柏林

在巴黎的雪地里,盟军士兵和法国姑娘们打着雪杖。德军最后的反扑也被击退了;战争的最后一个寒冬正在等待最后的春天的到来。

《生活》的杂志巴黎分部的头,狡猾的埃尔默・洛热有好消息告诉我。第1联合空降部队已经准备就绪,而且有消息说战争会随着这支空降部队飞进柏林而告终。他说这支军队只能带3名记者:一个报纸记者,一个电台评论员和一个摄影记者。图片库的成员们一致同意由我担当此任。埃尔默说他不想逼我跳伞,但如果我喜欢这主意,他不会反对。

大结局开始了。

到营地后,留给我们做战前清洗枪支和头脑的时间已经不多了。行动前一天,我们被告知我们将同一支英国空降师一起空降在莱茵河的另一边,正好在德国防线的中心。

早上7点吃了双份战前的新鲜鸡蛋,之后很快就出发了。我们的飞机以低空飞行穿越了法国。透过飞机打开的门,小伙子们看着现在已经恢复和平的法国风景快速飞过。这是一次非比寻常的进攻。

上千架飞机和滑翔机同时从英国和法国的机场起飞,我们约在比利时的上空会合。从那儿开始,我们一起排着紧凑的队形飞行。我们的影子穿越了那些被解放的国家的公路和街道,我们能看到向我们挥手的人们的脸庞。连狗都变得痴狂,跟着我们的影子奔跑。10:15红灯亮起来,要开始准备跳伞。我站起来,确保照相机绑好在腿上,还有我的酒瓶在胸前的口袋里。我站在打开的机舱门前,我们身下600英尺就是莱茵河,子弹开始像小石子一样打在我们的飞机上。绿灯亮了,小伙子们高声喊着,我数着1000,2000,3000,在我头顶是我可爱的打开的降落伞。从空中到地面的40秒相当于我爷爷的钟上的几个小时,在落地前我有足够的时间松开照相机,拍几张照片,想六七件事。落地后我继续摁着快门。我们都趴在地上,没人想站起来,第一种恐惧已经过去了,而我们都不想开始第二种。

10码之外是高高的树,在我们后面跳的一些人就降落在树上,现在正无助地挂在离地50英尺的地方。

一架德国机舱开始对这些挂着的人射击。我开始高声骂起长长的匈牙利话,把头埋进草丛里。趴在我旁边的一个小伙子抬起头。

“别再喊这些犹太祷告词了,”他叫道,“它们现在帮不了你。”

我翻身仰面躺在地上。

到上午11点,我已经拍完了两卷胶卷,我点燃了一支烟。11:30我从我的酒瓶里喝了第一口酒。我们已经在莱茵河的另一边打下了坚实的基础,我们也到达了我们应该占领的公路。虽然牺牲了很多人,但这次比萨莱诺、安齐奥或是诺曼底都轻松。那几次战役的德国人足以在这里把我们全干掉,但这里的德军被我们打败了。到下午的时候我们和其他团会合了。我关上照相机,我已经拍了足够多的照片。

到上午11点,我已经拍完了两卷胶卷,我点燃了一支烟。11:30我从我的酒瓶里喝了第一口酒。我们已经在莱茵河的另一边打下了坚实的基础,我们也到达了我们应该占领的公路。虽然牺牲了很多人,但这次比萨莱诺、安齐奥或是诺曼底都轻松。那几次战役的德国人足以在这里把我们全干掉,但这里的德军被我们打败了。到下午的时候我们和其他团会合了。我关上照相机,我已经拍了足够多的照片。

战争还没有结束,但盟军士兵和德国姑娘的亲善活动却已经开始了。战争正渐渐终止,进入了一个混乱的消退期,士兵们在射出他们最后的几发子弹的同时,精神上已经开始打点回家的行囊了。

(摘自《失焦:卡帕战地摄影手记》,广西师范大学出版社2005年3月版,定价:18.00元)