上个世纪50年代末出生的这一群人,在他们的生命树中,有着一些特殊的年轮。当他们的父辈正在经受着灵魂深处血与火洗礼的年代,他们大多还只是十一二岁或十三四岁的年纪,天真懵懂,

上个世纪50年代末出生的这一群人,在他们的生命树中,有着一些特殊的年轮。当他们的父辈正在经受着灵魂深处血与火洗礼的年代,他们大多还只是十一二岁或十三四岁的年纪,天真懵懂,

不谙世事。历史的浪潮将他们裹挟着,从大城市漂泊到了偏远的乡村,像一些渺小的向日葵种子被撒向陌生的土壤,那片土壤叫做“五七干校”。本来,五七干校是为他们的父辈兴建的,可是却成了这些少年的天堂。凭着少年不知愁滋味的天真,和正在发育的好奇心驱使,小小的种子们在清贫艰苦的岁月中发芽、生长。那一段特殊的岁月是仅属于他们的,并积淀为他们生命中一笔重要的人生财富。

干校的吃、住、玩

周?

火车到了武汉,换乘轮船到武穴,再换上小火轮,终于到了长江边上我们的新家。

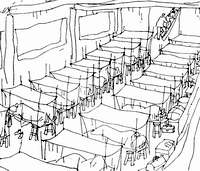

我们的住所是一个简陋而巨大的旧仓库,所有的女同志都住在这里,每两个带围栏的双层单人床相并,上床放行李,下床睡人。一排几十架,共五六排,每个床都挂着旷蚊帐,从这头到那一头,着实壮观。开始的几天经常会走错床,找人也很困难,就像在陌生的城市里问路。

我们的住所是一个简陋而巨大的旧仓库,所有的女同志都住在这里,每两个带围栏的双层单人床相并,上床放行李,下床睡人。一排几十架,共五六排,每个床都挂着旷蚊帐,从这头到那一头,着实壮观。开始的几天经常会走错床,找人也很困难,就像在陌生的城市里问路。

这个超级宿舍简直是个奇迹,我敢肯定,很多人包括我再也没有和如此众多的人同睡在一个屋檐下了。不同年龄、不同习惯的百来号人,从各自的家庭分离出来,同居一室,差不多一起打水洗脚,一齐脱衣上床。

每一张床底下都有一丛或几丛野草,幸运的还会有蘑菇。

夜里大门关上了,仍能?望星星。

大人们睡着了,特别是一天劳动之后,各种鼾声,此起彼伏,或高亢,或低缓,或间歇,或长鸣,或吹哨,或盘旋,正是鼾鸣夜更深,谁说女子不如男。

宿舍的另一些住户夜里的响动也是一景,仓库的原著民――老鼠,它们在房梁间自由穿梭,“刺溜刺溜”地跑,“吱吱”地叫,还尖声地打架。最令人不能容忍的是偷吃我们宝贵的、千里迢迢从北京带来的食物,于是乎,宿舍里拉上一根根细铁丝,高低大小悬挂着一些包裹。

一个半夜,忽然被一阵嘈杂声惊醒,人的呵斥声、老鼠的尖叫声、扑打声乱作一团,蒙胧中只当是老鼠又行盗窃,第二天才知道一只胆大的硕鼠竟然咬伤了一位阿姨的鼻子和耳朵,这只老鼠有一只长,不算尾巴,绝无夸张,不知怎么钻进蚊帐爬到人的脸上。早上在医务室上了药。后来听说这位阿姨睡觉前曾坐在床上吃了零食,或许嘴没擦干净,或许有食物仍留在枕边,或许大城市食品的异香让这只久居乡野的老鼠舍生忘死,总之已无法考证。

超级宿舍是临时的,不久,我们就搬进江堤内新盖的竹草房。竹草房是十几到二十几人一间。新房的墙由绕着草绳的竹竿排列而成,窗户是小竹竿和草席做的,开窗用一根竹竿撑出去,窗外就是山,山上长满了齐胸的野草和奇艳的野花,非常田园浪漫,但没有人爬山或采花,因为草丛中盛产蛇。

站在屋前,可以看到长江的大堤远远地、静静地伸向半壁山,校部就在半壁山。堤的一边是长江,另一边是荒地,有人从校部来就要走大堤,平时堤上很少有行人,一旦有人出现,坐在床上就看得见,看着人远远地走过来,由小到大,由模糊到清晰,要近一个小时。有人坐在床上看风景,风景中的人看着你。夜晚,坐在江堤上,脚下长长的江堤伸向远处的黑色的半壁山。前面的长江是黑色的,江上偶有一两处移动的灯光,那是长江上的客轮。月亮在江面上拉出一道涌动的光带,一幅很安静的画。

每天早上,你会看到一支装束奇特的队伍去上工,他们身着破旧,戴着草帽或斗笠,脖子上或手腕上挂着或缠着毛巾,斜挎军用水壶,有人带着垫肩和白色三角巾绑腿(防血吸虫),这两样当地农民都不用。当地农民有顺口溜云:穿得破,吃得好,一人一块大手表。湖北的夏天潮湿炎热异常,北京来的人都受不了。有一次,有人把衣服浸湿后穿着出工,但很快就回来换掉。

晚上很多人光膀子、拿着蒲扇坐在外面,反复地冲凉擦拭,热得整夜没法入睡。因为没有电,晚上灭了油灯洗洗擦擦,屋里屋外黑乎乎一片,都无所谓,随便,澡堂无限。偶尔有男同志打着手电经过,便会引得一片惊叫,于是夏夜经过女宿舍不能打手电成了一个规矩,男同志也尽量不过来,女同志们就更放肆了,怎么凉快怎么来。

大约一年以后,干校盖了一排一排的瓦房,有了电,宿舍四人一间,达到了今天教育部大学生宿舍421的标准。

大人们每天下大田劳动,我们就在宿舍、伙房、周围的野地和江堤游逛。

从超级宿舍到伙房的一段路上,我看到了另一样令人惊讶的东西――一堆堆大如脸盆的牛粪,大而密集,像中越边境上的地雷。防止踩到它们,你必须绕着走,一旦下了雨,更是畏途,除了躲开“地雷”还要小心滑倒,否则……没法设想。牛粪密集让人厌恶,单一出现也会惹麻烦。有一次,一个高度近视的阿姨走在江堤上看见路上有一摊牛粪,嘴上说着:这是谁的包袱啊,伸手就去抓,结果……

伙房是我们的游乐场。大人都出工了,不多的几个孩子由一个做饭的师傅捎带管理。干校初期家属很少,只有几个北京实在没人不得不跟着家长下干校的小孩。我们高兴就帮伙房干点活儿,这简直就是真正的过家家,打水、洗菜、切菜、铲煤……很快就玩儿腻了。于是,我们就去挑水。

挑水就是把宿舍门口的两三个大水缸放满水,给五七战士中午晚上下工回来洗脸洗脚用。这是一件好玩儿的活儿,但是我们不容易抢得上。这项工作一般由一两个“革命群众”监督几个年老体弱的“牛鬼蛇神”完成,从江边把水担回来,倒进缸里,缸里水满了,再用一根胳膊粗的装着明矾的长竹筒在水缸里搅几下,黄泥汤似的江水就清澈得像自来水了。一般我们只能干干搅明矾的小活儿,有时候,“革命群众”见“牛鬼蛇神”肩不胜担,自己就把活儿干了,没我们什么事。有时候看“牛鬼蛇神”没有什么逃跑自杀意图,就由我们跟着。他们中每天有两三个人负责挑水,干活儿都很认真,可能是想认真改造,可能怕我们耽误时间,也可能怕“革命群众”说他借机偷懒,总之一般不愿意让我们挑水,但他们毕竟是受监督的,有时候连小孩儿的话也不得不听。

“牛鬼蛇神”挑着水走到半路,我们就命令说,你休息一下,于是几个人争相挑起水桶,轮流走一小段醉步,虽然意犹未尽,可肩膀实在太疼,走不了几步,走直线都不易,更别说悠起来了,还常常把一桶水挑剩半桶。能把担子挑得像当地人一样,重担在肩,悠闲自然,一步一悠,是件令人羡慕的事。干校大多数人都不是这块料,笨拙得很,只有个别几个年轻力壮有劲儿又协调能力好的能做到。这在自己和别人的眼里,是一种劳动的自豪、劳动的美和劳动的快乐,所以我们都争相效仿和练习。

在这段时间,我还见识了惊心动魂的阉猪:几个人前堵后追,抓住猪,捆上四肢,按倒在地。这个过程的关键是出其不意地抓住猪的前腿,否则就变成了人和猪的官兵捉强盗。猪医生就用一把普通的小刀,有力而迅速地在猪的后中部切一个一寸左右的切口,中指和食指伸进去,摸索一阵,掏出一节什么用剪刀剪掉,再把剩余的塞回去,胡噜几下,齐活儿。不打麻药、不消毒、不缝针,手术之后,猪竟然能很快站起来,讪讪地离开。在这一过程中,猪不断发出惊心动魂的、凄厉的惨叫。此后,一听到这样的惨叫,就知道又阉猪了。

干校的饭是少油缺肉的大锅饭,没有多久就馋虫肆虐,胃亏肉症集体发作。吃,成为大人们常常谈论的话题。

最先被发现能买到的食物是一种麻饼,在十里外简陋的供销社,一毛钱一块,饭碗口大,两面芝麻,很硬,中间的馅儿里夹有小块的冰糖,咬起来嘎嘣嘎嘣的。

后来有人趁休息到长江对岸的黄石去找吃的。第一次到了黄石街上,很惊讶看到当地人边走边剥松花蛋吃,赶快去买了十几个,但不习惯空口吃,北京人都是当小菜的。在黄石还发现了现场制作的蛋糕,一个一个花瓣形的模子里,金黄松软,可惜这样的小作坊生产能力有限,经不住五七战士旺盛的购买力,很不容易买到。有一次,听说一个什么地方有卖油条的,休息日爸妈带我赶了去,乘船渡江后找了两个多小时也没找到。有时候坐船到武穴,在小饭馆里吃一顿,那时候就知道湖北人做菜好吃。不过一定要赶在午前,当地的习惯,午后的店铺打烊了。

后来有人趁休息到长江对岸的黄石去找吃的。第一次到了黄石街上,很惊讶看到当地人边走边剥松花蛋吃,赶快去买了十几个,但不习惯空口吃,北京人都是当小菜的。在黄石还发现了现场制作的蛋糕,一个一个花瓣形的模子里,金黄松软,可惜这样的小作坊生产能力有限,经不住五七战士旺盛的购买力,很不容易买到。有一次,听说一个什么地方有卖油条的,休息日爸妈带我赶了去,乘船渡江后找了两个多小时也没找到。有时候坐船到武穴,在小饭馆里吃一顿,那时候就知道湖北人做菜好吃。不过一定要赶在午前,当地的习惯,午后的店铺打烊了。

有人出差带回孝感麻糖,白芝麻压成薄薄一片一片的,香而甜。

开始有包裹从北京寄来,当然都是食品,麦乳精、糖果、蜜饯等。因为最缺的是肉,有的家属就从北京寄红烧肉来,可惜打开时都变质了。大家的一个共同愿望就是回北京,出站第一件事就是买只烧鸡,像日本鬼子那样整个的啃,或者一下火车就直奔绒线胡同的四川饭店。这不仅是愿望,也是很多人的实际行动。

当地的物产虽然匮乏,可香瓜和西瓜又便宜又甜。中午的时候就有老乡挑担子来卖,特别是一种灰绿色的香瓜,脆甜,几分钱一斤。记得睡我妈床对面的一个阿姨,是个专政对象,胃口出奇地好,每天中午满脸通红、大汗淋漓地下工回来,一进门就破半个西瓜或用拳头砸开一个香瓜,拽过马扎塞到屁股下,“嘁里喀喳”地大吃一通,边吃还边说:“这破瓜一点儿也不甜!”多亏了她的好胃口,挺过了精神和体力上的高强度。很多年以后又见过她几次,一个富态而面色红润、衣着时尚讲究、举止优雅有度的中老年妇女,怎么也和当年破衣泥腿坐在马扎上吃瓜的那个她联系不起来。

后来,有了专门种菜的连队,养猪,养鸡,生活改善了很多。有人添置了煤油炉,自己动手改善一下。一次,S阿姨自告奋勇给我们做豆瓣虾仁汤,放了不少保存的干虾仁,很鲜。

校部两“景点”

严向群

距校部门口最近的一个重要建筑是小卖部。虽然那只是一幢土坯垒墙、茅草盖顶、坐东朝西的普通平房,在当年却是全干校最主要的货币消费市场。每个星期日的早上,来自各个连队的男女老少不惜走上四五里路,只为在这里买上几斤质量低劣的糕点,以应付高强度的体力劳动。记得有一次,我们来到小卖部门前时,还没到开门时间,可门前已经挤满了情绪异常亢奋的大人和小孩。大家都挤在那个狭小的木头门廊里,耐心地等待着。这种场景在当年北京各大商场前屡见不鲜。终于等到了小卖部的开业时间,门板一打开,人们好像看到了一个美丽新世界,蜂拥而入。其实那不过是一排简易的柜台和货架,糖果点心的比例屈指可数。有时只有一种一分钱一块的硬糖,有时会多一种“高梁饴”软糖,就已算是品种丰富了。点心的含油量很小,而且限量供应。为了排队谁先谁后,比我们大的同学还发生过激烈的口角,甚至拔刀(水果刀)相见,今天的孩子一定很难想像。当时的男生中,能抽烟喝酒被称为“拔份儿”。基于这种认识,我曾和另一个男生凑钱偷偷买了一瓶果露酒,藏在书包中,带到五里路以外的鲤鱼水库,但却忽略了开瓶的工具。最后只好在石头上敲破瓶口,对嘴喝下。大约是过于紧张,竟将嘴都划破了。

距校部门口最近的一个重要建筑是小卖部。虽然那只是一幢土坯垒墙、茅草盖顶、坐东朝西的普通平房,在当年却是全干校最主要的货币消费市场。每个星期日的早上,来自各个连队的男女老少不惜走上四五里路,只为在这里买上几斤质量低劣的糕点,以应付高强度的体力劳动。记得有一次,我们来到小卖部门前时,还没到开门时间,可门前已经挤满了情绪异常亢奋的大人和小孩。大家都挤在那个狭小的木头门廊里,耐心地等待着。这种场景在当年北京各大商场前屡见不鲜。终于等到了小卖部的开业时间,门板一打开,人们好像看到了一个美丽新世界,蜂拥而入。其实那不过是一排简易的柜台和货架,糖果点心的比例屈指可数。有时只有一种一分钱一块的硬糖,有时会多一种“高梁饴”软糖,就已算是品种丰富了。点心的含油量很小,而且限量供应。为了排队谁先谁后,比我们大的同学还发生过激烈的口角,甚至拔刀(水果刀)相见,今天的孩子一定很难想像。当时的男生中,能抽烟喝酒被称为“拔份儿”。基于这种认识,我曾和另一个男生凑钱偷偷买了一瓶果露酒,藏在书包中,带到五里路以外的鲤鱼水库,但却忽略了开瓶的工具。最后只好在石头上敲破瓶口,对嘴喝下。大约是过于紧张,竟将嘴都划破了。

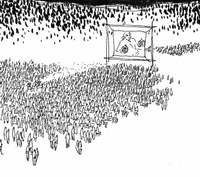

在小卖部北面不远,有一处当年干校最重要的娱乐场所――露天电影场。当年打着手电,脚踏泥泞来看电影的情形大约是每一个到过黄湖的人都不会忘怀的。尽管当时反复放映的是“样板戏”和“三战”(《地道战》、《地雷战》、《南征北战》)等影片,我们还是乐此不疲,场场必到,许多台词都是倒背如流。结果就有了高年级同学这样向我们传达伟人言论――“列宁同志教导我们:‘垫几本书枕’(《列宁在十月》台词)”。每当发生断片、银幕一片漆黑时,女生集中的区域就会不约而同地发出一片“呦……”的惋惜声,男生集中的区域就会用怪声怪调模仿“呦……”的起哄声,最后以女生“讨――厌”的回应结束。更有趣的是与当地农民一起看《列宁在1918》,农民之间交流观感:“镗镗两枪,‘列宁万岁’,咋这感动人呐。”那充满河南口音的感慨,后来成为段子在同学中广为流传。

在小卖部北面不远,有一处当年干校最重要的娱乐场所――露天电影场。当年打着手电,脚踏泥泞来看电影的情形大约是每一个到过黄湖的人都不会忘怀的。尽管当时反复放映的是“样板戏”和“三战”(《地道战》、《地雷战》、《南征北战》)等影片,我们还是乐此不疲,场场必到,许多台词都是倒背如流。结果就有了高年级同学这样向我们传达伟人言论――“列宁同志教导我们:‘垫几本书枕’(《列宁在十月》台词)”。每当发生断片、银幕一片漆黑时,女生集中的区域就会不约而同地发出一片“呦……”的惋惜声,男生集中的区域就会用怪声怪调模仿“呦……”的起哄声,最后以女生“讨――厌”的回应结束。更有趣的是与当地农民一起看《列宁在1918》,农民之间交流观感:“镗镗两枪,‘列宁万岁’,咋这感动人呐。”那充满河南口音的感慨,后来成为段子在同学中广为流传。

读大字报

汤锐

那时候,不明白干校的大人们在搞什么名堂,好像他们除了下田劳动之外,就是一天到晚在写大字报。

那时节,几乎每天都会有些墨迹未干的花花绿绿的大字报贴出来,甚至有人先贴整张的大幅红纸、黄纸、白纸或绿纸上墙,然后踩上木凳,运足了丹田气,拉开架势,将尺把长毛笔在墙上一挥而就,宛如书法表演,引得一群大人孩子驻足围观,啧啧有声。写大字报者不觉挺了胸膛,露出志得意满的笑容,倒也添了干校一景。

我那时正是活蹦乱跳的年龄,最讨厌睡午觉,常常是大家午睡时,我便从辅导班溜出来,在阳光灿烂、空旷宁静的干校场院中自在地溜达。没有事儿干,那满墙贴着的花花绿绿涂满各色字迹的大字报就难免撞入我的视野,倒也不失为一件打发时光的趣事。更何况大字报上边常常能见到我所熟悉的小朋友的爸爸或妈妈的名字,写大字报的人絮絮叨叨,总要把人家的出身、家世什么的翻腾个底儿朝天,从中找出“反动”的思想根源、蛛丝马迹之类,然后常常还要义愤填膺地质问:“是可忍,孰不可忍?”我就像读小说读童话一样看得津津有味。

我那时正是活蹦乱跳的年龄,最讨厌睡午觉,常常是大家午睡时,我便从辅导班溜出来,在阳光灿烂、空旷宁静的干校场院中自在地溜达。没有事儿干,那满墙贴着的花花绿绿涂满各色字迹的大字报就难免撞入我的视野,倒也不失为一件打发时光的趣事。更何况大字报上边常常能见到我所熟悉的小朋友的爸爸或妈妈的名字,写大字报的人絮絮叨叨,总要把人家的出身、家世什么的翻腾个底儿朝天,从中找出“反动”的思想根源、蛛丝马迹之类,然后常常还要义愤填膺地质问:“是可忍,孰不可忍?”我就像读小说读童话一样看得津津有味。

有时候,大字报上还会披露些干校生活边边角角的“花絮”:诸如批评食堂做饭的大师傅违背了“五七精神”,馒头本来切成方的就行了,他们偏要搓成圆的,费工费时,助长资产阶级奢侈糜烂的生活习气……或者揭发马棚的饲养员浪费国家资金,购买几十斤西瓜压碎了榨汁来喂一匹患了脑炎的小马驹云云,间或还有水平不一的漫画插图,热热闹闹,蛮好看的。

我总是边读边走,有时那些大字报就像长篇小说,贴满了长长一溜儿墙壁仍意犹未尽,我便也跟着拐过墙角,一边继续读下去,一边浮想联翩:方形馒头和圆形馒头究竟哪种做起来麻烦呢?小马驹得了脑炎是不是像人一样会发烧、头痛呢?我见过那匹小马驹,浑身是油亮的棕红色,柔长飘逸的鬃毛,黑色的蹄子,十分可爱,遗憾的是马棚里拴的那条小牛犊般大的黑贝狼狗太凶了……诸如此类。

有一次,我正在边走边浏览大字报,忽然像被施了定身法似的动弹不得了。原来,面前的这张大字报上赫赫醒目地刷着我父亲的名字,名字上还画着粗粗的黑×,好像是给他安了个什么“黑帮”、“黑笔”之类的头衔。反正我一慌一怔,脑袋里顿时涌出无数类似“狗崽子”、“划清界限”之类的词儿,乱哄哄地嗡嗡作响,那大字报上具体写了什么倒没有看清楚,也许是没有看懂。许久,我才醒过味儿来似的,茫然四顾,恰恰又背时地发现一个乳名小兔子的女同学正站在我的身后,她皱着眉,看一眼大字报,又看一眼我,然后一声不吭地转身走掉了,留下尴尬万分、满含泪水的我。

有一次,我正在边走边浏览大字报,忽然像被施了定身法似的动弹不得了。原来,面前的这张大字报上赫赫醒目地刷着我父亲的名字,名字上还画着粗粗的黑×,好像是给他安了个什么“黑帮”、“黑笔”之类的头衔。反正我一慌一怔,脑袋里顿时涌出无数类似“狗崽子”、“划清界限”之类的词儿,乱哄哄地嗡嗡作响,那大字报上具体写了什么倒没有看清楚,也许是没有看懂。许久,我才醒过味儿来似的,茫然四顾,恰恰又背时地发现一个乳名小兔子的女同学正站在我的身后,她皱着眉,看一眼大字报,又看一眼我,然后一声不吭地转身走掉了,留下尴尬万分、满含泪水的我。

从此,我对大字报的兴趣一落千丈。

(摘自《童年的干校》,连环画出版社2005年3月版,定价:12.50元)