我一开始看伯威写的回忆,是出于好奇――曾经看过一个朋友的家族回忆,里面提到,她的一个美丽姑姑闺居云南深宅大院,却被一个上海来的“小白脸”“拐跑了”。而伯威,就是这段浪漫史的硕果。

伯威所生年代的事情,我们因无缘亲历,只能从书

本去了解。我们读的,常常是现代戏剧的“大舞台”,那些重要的人物在上上下下,强烈的聚光灯,虚化逼退周围的一切。被省略的,恰是最丰富的社会生活。读伯威的文章,能读出他的心得天独厚,读出这段浪漫姻缘的绵绵延延。他的文字平和得体,正是越过了革命年代之后,父母的家庭教养,又从很深的地方,自然而然在走出来。

――林达

幼时印迹

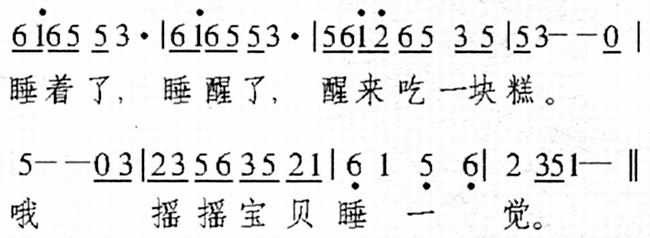

我生在南京,只记着一句摇篮曲:

我大概不是在摇篮里,而是惬意地横在一个人的怀里。他站在那里,颠着,晃着我。我睁开惺忪睡眼看去,周围黑洞洞的,只有一两个方向透进些许微光。低哑嘟哝的男声轻柔抚摸着我,哼着上面那首歌。

大概是1936年,我最多不过两岁以前的一个晚上,在南京,爸爸、妈妈和我的家。应是在关了灯的卧室里,那微光大约是从客厅方向透进来的。那个人是爸爸。

后来,我听到过的“摇篮曲”,有中国的,有外国的,不下十几种,惟有真正属于我的这首摇篮曲,在一岁多的时候我就牢牢记了。很平常的一句歌和那一刹那的情景,构成了我生之初的回忆。

我两足岁时,抗日战争爆发。“八一三”淞沪大战后战事很快逼近南京,政府机关纷纷西迁,爸爸也随司法行政部迁到了重庆。妈妈则带着我先去昆明她的娘家,并约定等爸爸在重庆安顿好以后再去会合。

那时从南京到昆明的交通非常艰难。但有钱的话,比较方便的一条路是先到香港,然后经安南(那时候一般人口头上还是把越南王国按照清朝的叫法称做“安南”,包括着现在的越南、柬埔寨和老挝,是法国的殖民地)的海防、河内,再由滇越铁路乘火车去昆明。于是,我幼时的一片记忆白纸上,又在这里不经意地溅上第二个刹那的印迹:

我坐在地板上,那地板和上面的一切都摇晃着,伴着“咣当咣当”的声音。还有其他各种嘈杂的声音,是从我身边横七竖八坐着蹲着躺着站着的大人、小孩中间发出的。记忆中的一切都很模糊,惟一特别清楚的是有人吆喝着端来了“火腿炒饭”。这几个字和它的色、香、味也就从那时起久久留在我心里。

后来我知道,这是发生在滇越铁路上的事,在当时用来载逃难者的“闷罐子”车厢里。惭愧的是,上面这两个最早的记忆都太没有出息地和嘴巴馋有关系。可见。“民以食为天”是从“人之初”就注定的。

据说那年(1937年)八月我们先到了昆明南面的建水县,当时外公在那里当县长。次年春天,外化离职回昆明,我们就一同到昆明,进了“祖祖”(外曾祖父)的大庭院(名叫“佚园”)。在那里住了一年多,在脑子里印下几个小小的片断。

一天,早上起来,我和一个同样大的小孩就开始跑上跑下地玩。依稀还记得一个天井三面围着两层老式楼房,楼房正中有一间宽阔的厅堂,正中间靠后墙有一长条高桌子。放的是神龛佛像、祖宗牌、蜡烛、香炉和一些果品等供物。两厢有几张太师椅和茶几,几只落地的盆景和大瓷花瓶。

我们喜欢呆在那里,因为厅堂屋梁上常常有松鼠窜来窜去,还有不知哪里来的松果和上面掰下来的松子。松子很香很好吃。但最好玩不过的是,有一个小脚老太婆,大有都叫她表什么“嬷”。后来我想,她在这个大宅里的角色大概介于远表亲与仆佣之间。每天一早,大人们都还在熟睡的时候,她就起来了,先在那个厅里东扫扫西抹抹,然后就恭恭敬敬把一个圆东西(后来知道叫做蒲团)安放在供桌前的地上,于是开始作揖、磕头。站起来又跪下去,反复多次。记不得是谁先出的主意,我们两个趁她站起来还没有跪下去的时候,飞快地把她的蒲团抽了就跑。愕然之后,她就跺着小脚来追赶我们,抢过蒲团把她的“功课”又从头做起。我们又偷,她又追。这个玩法简直叫我们开心得在地上打滚!

那情景让我一辈子历历如昨。

那个小伙伴就是我的表弟(舅舅的儿子),和我同年,比我小几个月。那时他小名叫“小毛”。还有一个同年的孩子则比我大一点,而且按辈分我该叫他表叔,大家叫他“他木斯”,我们三个都属猪的,所以大人们叫我们“三只小猪”。这是一则外国童话故事里的“人物”。好莱坞还拍成了卡通片。那时我们拍了不少照片,多数是在后院大花园中照的,其中就有一张“三只小猪”的合影,照片里面我最胖。

大宅院里的“国共两党”

祖祖的这座“佚园”在昆明城内的一条巷子里,到底是叫“宽巷”,还是叫“昆安巷”,我直没有搞清楚,但听它们用昆明话读起来,感觉差不多。祖祖熊廷权在清末民初历任高官,是声望卓著的大人物。

外公这一辈近亲也有许多是州县官、将领、外交官以及后来的国民党昆明市党部书记、国大代表,等等。1994年我去昆明的时候,才第一次从舅舅口中听到一件无论在国民党时期还是解放以后都不便重提的事:外公原来还是最早的云南共产党组织肇始人之一。

还有更不可思议的,我妈妈早在读中学的时候就加入了国民党。由于父女俩的“信仰”不同,常有冲突,直至外公登报声明和妈妈断绝父女关系(当然还有另一层原因,是外公起先坚决不赞成我爸爸和妈妈的婚姻)。妈妈后来在“交待材料”里说,她在那里只做过一件事,就是为赈灾参加了一次演剧。1927年的国民党正处在从北伐到宁汉分裂时期,僻处西南的昆明,消息不是那么灵通,在学生娃娃心里。,国民党是孙中山的革命党,是国家的希望。而我知道后来妈妈在读大学时,因为南京政府抗日消极,也曾起劲地参加了抗议蒋介石的学生运动。她们那时在中央大学绝食,身为小公务员的爸爸正在和妈妈热恋,去学校给妈妈送点心,妈妈那些女同学骂他是来破坏绝食的“小汉奸”。而到后来,外公则正经做了几任国民党政府的县太爷!现在再想起来,这种滑稽的事情太多,没有什么值得大惊小怪的。

实际上当时在这个熊家大院里,外公这一辈和妈妈这一辈里都有不少人卷入了这场“国共两党之争”。当然,两个阵营并不是以辈份来划分的。双方闹得十分激烈,口头争论还不够,还拿来毛笔宣纸大书宏论,把它挂在后花园的树上互相抨击。所以60年代“文化大革命”开始后,熊家的人想起几十年前大宅院里的热闹,说:“中国的大字报兴许还是我们昆明熊家开的先河呢。”

空袭警报

刚到重庆的时候,我穿着一件白色的小睡袍,睡在靠窗子的一张帆布行军床上。不止一个晚上,响起了什么声音,爸爸就趴在我床边的窗口,把头,甚至半个上身都伸到窗外,反复大声喊着:“关灯!关灯!……”我渐渐懂得,那是来空袭警报了。爸爸是政府机关公务员,大概在这种时候负有提醒周围公众的责任。

这是嘉陵江畔的一家小旅馆。白天,爸爸去部里办公了,留下我和妈妈守在这小房间里。妈妈开始教我识方块字:人、手、刀、狗、猫、我、你、他、爸爸、妈妈……背后都有图画。

妈妈还教我唱歌。最初教的是“大刀向鬼子们的头上砍去……”、“起来,不愿做奴隶的人们……”妈妈告诉我“鬼子”就是派飞机来炸我们的坏蛋日本人;有个“大刀队”是专门杀日本鬼子的。但是我那时说话不能准确的发音,我把“大刀向鬼子们的头上砍去”唱成了“大刀向鬼子们的头上叹气”。这成了妈妈经常津津乐道的一则笑话。

天天或者隔天就有的事情是躲空袭警报。突然间就从不远的地方传来凄厉的高一阵低一阵的长鸣。于是,妈妈就急忙把方桌上的东西挪开,把几床被褥都盖在桌子上,拉着我一同钻到桌子下面蹲着,直到听见解除警报的汽笛声。不知为什么,我们那时没有去防空洞而是采用了这个简易的方法躲轰炸。我想也许那时日本人往往是低飞扫射,几床棉被和桌板大概是挡得住的,同时,钻到桌子下面还可以抵挡别处被炸时飞来的弹片。

有一天,我们正在馆子里吃午饭,空袭警报来了。不一会儿便听到我们那个旅馆的方向传来“轰”的一声,人们在唧唧喳喳议论。爸爸妈妈有些紧张起来,连忙牵着我往住处赶。到那里一看,不好了!恰恰就是我们住的那家旅馆中了弹,听他们说不是普通的炸弹,而是一颗“燃烧弹”。

我和妈妈站在街道的另一边望着;爸爸和一个茶房冒着烟火冲进正在燃烧着的旅馆,一趟又一趟地把行李物品抢出来,放在我和妈妈身边,然后又进去搬。进出几趟以后,说不行了,楼梯已经烧断了,上不去了,于是就只好作罢。好在据说大多数重要的东西都抢救出来了。后来听妈妈说,她的一把小提琴没有抢出来,烧在里面了。我以前不知道有这个东西,因为在那里没有见她拉过。可以肯定的倒是,我喜欢的两副积木也被烧了,因为印象中从那以后我再也没有玩过积木。

我们从此告别了这家旅馆。

后来怎么离开重庆市区搬到北碚乡下,我已毫无印象。也许大乱多时后,我在疲劳的旅途中睡着了。起先,我们搬到一人叫“磴子坎儿”的村子里,住在一户农家。在磴子坎儿大概只住了一个夏天,然后我们有了一个比较固定的住所。那个地方叫“小磨滩”,也叫“小湾”。

我家前面那个小间住着一个中年人,他叫周曾炸。听大人说他是个“工程师”,就是说人家照着他画的图来造房子,总之是个有学问的人。

我喜欢他,最主要的是他能满足我“打破沙锅问到底”的癖好。他懂得不少科学知识,可以回答我当时能够提出的种种问题。例如,他告诉我不是太阳绕地球转而是地球绕太阳转。他拿一顶帽子和一个皮球比划着,向我解释月亮怎么反射太阳的光,并且为什么我们看到的月亮会变圆、变半圆、变月牙。还说到行星和太阳系,太阳比月亮远,有几个行星比太阳更远。我问他:“再远一些呢?”他说还有,我们看见的星星都是很远很远的像地球或太阳那样的东西。“又远一些呢?”“还有,但是眼睛看不见了。”

于是,有一天晚上醒来以后,我想到这个问题便睡不着了。那么,在我们外面到底有多大呢?不管远到哪里,总是还有“外面”。外面就算没有东西也还有空着的地方,那就是说在我们外面不管多远也不会有“边”?!想到这里,我有点害怕起来。有一天早晨醒来,我急着把爸爸妈妈蹬醒(记得那时我已经没有自己单独的行军床,房里只支了一张大床,我睡在爸爸妈妈脚边),问出一个比较实在一点的问题:“地球一直在空中飞着,会不会有一天它碎了,散开了?”这又成了一个笑话,妈妈还因此给我讲了一个“杞人忧天”的故事。

南箐小学住读

我又正式去上学了。妈妈希望我进一所好学校。抗战期间,北方的清华大学、北京大学和南开大学搬到昆明合并起来叫做“四南联大”,可算是战时的最高学府,名教授云集,联大还在当地办了一所附属小学――“联大附小”,当然也是一所非比一般的小学校了。我去考二年级,结果以第三名录取。记得刚听到自己考第三名的时候,心里觉得很懊丧,也很难为情。因为我只记得在北碚小磨滩第一次上学,期末是考的第一名,因此以为第三名是?脚的。

但是我终于没有去读联大附小。大概因为路远,我一个去妈妈不放心。我进了另一所也算不错的小学,就是南箐小学,我们第一次到昆明时妈妈任教的那所学校。妈妈给我准备了一个网线袋,里面装的东西除了替换的衣裤袜子以外,一般都有一包饼干,有时是面包蛋糕。玻璃瓶子里装些自家炒的菜、腐乳干。有时候还带一个小洋铁罐头装的进口炼乳,吃的时候要找一个大的铁钉子,在罐头上面靠边缘的地方敲一个洞。

虽然在这个学校读书的绝大部分都是家境富裕或比较富裕的孩子,但是住读的生活是很清苦的。睡的是通铺,吃饭在一张张条桌边排排坐。每人一个搪瓷碗装饭,搪瓷盘子装菜,还有一个小小的搪瓷杯喝开水。菜我不记得了,反正比家里差得太远。我清楚地记得有一次有几个人簇拥着那个不男不女的校长来视察,她吩咐说:豆渣的营养很好,你们应该把磨豆腐留下的豆渣拿来做菜。

我从北碚小磨滩开始上学,后来是昆明车家壁月秀小学、干头村南箐小学都是乱七八糟插班,学期没有完又走人,我记得总是读一年级。大概在南山小学一步就跳到二年级下,在那里读了三个学期。

抗日战争到中期,西南后方的经济生活日趋闭锁,那时候普遍用的纸张,和我四岁时第一次在重庆见到的纸张大不相同了。学校写字本的纸颜色很黄,质地粗糙,大概是掺进了稻草的。我记得我们家订的《大公报》以及爸爸给我买的一本叶绍钧的童话集《稻草人》,还有家里看到了一本张恨水的小说《八十一梦》等书,差不多都是用这样的土纸印的。我们用的课本则用的很粗糙的色泽发乌的“还魂纸”,就是用捣碎的旧纸重新加工的。在那上面常可看到以前的各色旧纸的痕迹,甚至可以看见七歪八倒的旧纸碎片上原先铅印的字迹。

童子军

我在广益中学附小也是读了三个学期,当时四年级以上的学生都是童子军,每个人度身购置一套黄咔叽或黄灰斜纹布的短裤脚军装;一顶同样布料的船形士兵帽;一块方领巾我记得似乎是黄绿两色的布在对角线上缝接的,一支系在墨绿色绳带上的管状铜哨子,塞在胸前上方衣袋内,绳带则自然潇洒地悬垂左右衣袋之间。还有一根缠绕成柱状的白色棉绳是供野外生活的各种用途。此外每个人还发了一根短棉绳,教练老师教过我们许多种绳子打结的方法,有平结、双套结、接绳结等等名堂,如今我也记不完全了。每个人还发一根长短齐眉的白木军棍。但是最得意的装备是一把有牛皮套的短刀,长不及尺,双刃呈宝剑形,铜刀柄上刻有“智、仁、勇”三个字(束腰的皮带铜扣上也有这三个字)。短刀本身也是铜的,镀成银白色,刀刃钝秃,不能切割,只是摆样子的东西。

常和我一起玩的是雷震的儿子雷德成和“陈大律师”(就是在广益中学大门对面坡下树牌子的大律师)的儿子陈令。

雷德成的爸爸雷震,是名气很大的一个国民党中央要员。我们在一起除了男孩子通常玩的花样以外,三个人还打集邮。我们收集的中国或外国邮票,有两套战前使用的最普通的邮票,画面都是国父孙中山的头像。一套叫做“纽约版”的,画面比较清爽简约,头像略小。另一套叫“伦敦版”的,印有拱楣和廊柱形的边框,头像略大一些。

另外还有一套国民革命人物头像邮票,分别印的是民国初期的大人物,例如其中之一就是头顶大盖军帽,胸挂绶带,肩饰灯笼状流苏,英武潇洒的蔡锷。有一套面积很大也很华丽的中华民国开国纪念邮票,上面印有五色(代表“五族共和”)国旗和桑叶形的中国地图(因为包括外蒙古,所以呈桑叶形),无疑也是在国外印制的。还有“林故主席纪念邮票”(纪念那时刚去世不久的林森)和“蒋(中正)主席就职纪念邮票”,以及一套“平等新约纪念邮票”。当时已处于第二次世界大战晚期,英美和苏联结成同盟,蒋介石代表中国也忝列其中,称“四强”之一。这套邮票是纪念那时同盟国的一次首脑会议。

美国邮票中印象最深的是罗斯福总统逝世后发行的罗斯福纪念邮票。英国各属地的邮票都有乔治六世国王的头像,其中印度邮票都很大,乔治六世戴着王冠,而香港邮票上的乔治都是免冠的。印尼邮票上的政府首脑不知其名,头戴一顶黑帽子,形状像是把洋铁桶(上海人叫铅桶)倒过来。还有一套苏联红军邮票,记得其中一张是戴着有防风镜皮帽子的空军飞行员,我从这套邮票上第一次知道了苏联红军。当然还有五大洲其他许多国家的邮票。

中国邮票里面还有清朝的龙邮,也有伪满的邮票,皆属粗制滥造。有些邮票是在过时未售出的邮票上加印一些黑字,改了币种和面值,废物利用以应不济,反映了来得太快的政治和经济变迁。

国民党政府逃到台湾以后,秉性正直而颇有书生气的雷震因反对独裁政治,与蒋介石闹别扭而长期遭受囚禁迫害。文章中专门提到其长子雷德成在此逆境中才三十几岁便英年早逝。我想直到他死前,他一定还记得我这个同桌,像我记和他一样。

抗战胜利了,狂欢之后,外来人的第一个心思就是“回老家去”。

我们告别了黄桷垭,告别了在那里整整三年的童年后期生活。因为到上海不久,妈妈大概是在一次给我买衣服论及尺寸的时候对我说:“你现在虽然不是大人,但也不算小人了,是中人。”所以,童年到那时基本结尾了,虽然4月4日过儿童节还有我的份儿。在那里我还没有真正懂得什么,而且那里基本上又是一个世外桃源,国家兴亡,人世悲欢虽然耳有所闻,但对我来说不过是听了一些悲喜故事而已。在我记忆里只有快乐童趣和对开蒙过程中从自己眼睛面前逐渐扩大开去的对世界的美丽憧憬。每当想起来的时候总是对它们充满亲切怀念。

(摘自《儿时“民国”》,广西师范大学出版社2006年3月版,定价:22.00元)