冯友兰

冯友兰老先生在八十五高龄,开始写他的《中国哲学史新编》,终于将这部著作终卷。不久,以九十五岁高龄,与世长辞了,时在一九九0年九月。

|

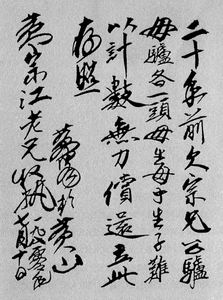

| 启功先生致作者夫妇信。信末附诗为:“闻道官能倒,何曾倒不官。有官方可倒,无倒不由官。倒自他称倒,官仍我是官。请看官倒者,人亦倒其官。” |

冯先生在他的《新编》末章,评论中国当代思潮,有些极为精彩的论点。他认为:“在资本主义社会中,社会矛盾集中为两个对立面:资产阶级和无产阶级。照这样的分析,无产阶级不过是与资产阶级共存于资本主义这个统一体中的一个对立面。它和资产阶级一样,是资本主义生产方式的产物,不代表新的生产关系,因为新的生产关系还没有出现。这就如中国封建社会中的农民一样,农民只是封建社会中地主阶级的对立面,不代表新的生产关系,因而即便它通过起义,夺得政权,辄不可能建立新的社会形态。”冯友兰对近代学术的贡献巨大,这一辈子没有白活。

史笔

启功先生是北京师范大学的老教授,他为友人王伯祥所书《乾隆以来系年要录》写了一篇跋,文字很短但见解却与众不同。他说:“史官为帝皇所雇佣,其所书必隐恶扬善,歌功颂德。”“后世秉笔记帝皇起居之书,名曰:《实录》,观其命名,已堪失笑,夫人每日饮食,未闻言‘吃真饭’、‘喝真水’,以其无须申明,而人所共知其非‘伪’者。史书自名《实录》,盖已先恐人疑其不‘实’矣。又《实录》开卷之始,首书帝皇之徽号,昏庸者亦曰‘神圣’童?者亦曰‘文武’,是自第一行,即已示人以不实矣。”

启功认为知识分子受雇给本朝皇帝编写《实录》,实在是给天下后世造成一历史大骗局。但是有些史家,在写史时排比得法,在夹缝中见褒泛,“纵经讳饰,亦是会心”。例如官家忌讳下雹,聪明的史家就说:某年月日下“硬雨”;官家讳言蝗虫,就说这次的蝗虫“不食禾稼”。读史的人,就知道何时曾有雹、曾有蝗。这种拐弯抹角地写真实,是封建制度下,“良史”们所采的迂回报道。这一段话,写出历代史官们的一片苦心!

推磨诗

聂绀弩划为右派后,于一九五七年被流放在北大荒劳动改造,写了一些诗。绀弩的诗,写得十分风趣,含意深沉,值得咀嚼。他有一天被指派去推磨,便作了首《推磨》诗:

百事输人我老牛,惟余转磨稍风流。

春雷隐隐全中国,玉雪霏霏一小楼。

把坏心思磨粉碎,到新天地作环游。

连朝齐步三千里,不在雷池更外头。

自己代替畜生推磨却自诩是“风流”,已经够痛心的了。推磨的声音,隐隐如雷,使他起到这隐隐雷声会远播全国。

“把坏心思磨粉碎”两句,表面上是指知识分子改造,就要像推磨那样,把非无产阶级思想磨个粉碎,骨子里指的是某些人的“坏心思”应当放在磨里,磨得粉碎。最后他自己嘲笑自己,一早推着磨走,好像走了三千里地了,却没有“越雷池一步”,仍然不自由地在原地打圈圈。

全诗没有一句不是写推磨,但也全是借境喻情。

有人特别欣赏第三、四句,说:“真有天下同艰、小楼难躲的深长意味。

聂诗的好处,就在于隐晦曲折地表现出当时知识分子的普遍心情,以幽默的字句表达悲惨内心,更令人读之酸鼻。他的《挑水诗》“一担乾坤肩上下,双悬日月臂东西”以一个“划入另册”、低人一等的右派,借挑水来故作帝王口气,这种玩世,已自非凡。《锄草》诗“何处有苗无有草?每回锄草总伤苗”,每次运动,总要伤害一些好人,这两句话,是十分沉痛的。

这样一位伤时忧国的诗人,就像屈原一样,憔悴一生。

驴债

|

|

黄胄的“欠条” |

他住在北京棉花胡同时,自名所居曰“卖艺人家”。宗江之妹宗英,也是名演员、导演、作家。宗江夫人是中央戏剧学院的负责人。宗江之弟宗洛,是人民剧院重要演员。宗汉也是剧作家,《红楼梦》的大观园景点,黄宗汉把它按原著设计成为北京的有名景点,黄氏一家都是艺人,这个“卖艺人家”可谓名副其实。

宗江的艺术界朋友甚多,他和黄胄很熟。五十年代,黄胄刚应徐悲鸿之邀,自西安来京,宗江便大赏他的毛驴画得好。其后屡向黄索画,黄胄因忙致病,住院多时,未能立应。

一日,黄胄遇宗江于黄山,宗江旧事重提,事情已隔二十多年,黄胄觉得十分抱歉,宗江说:你不马上画,立个欠单也可以。黄胃便用毛笔写道:

二十年前欠宗兄公驴母驴各一头,母生母,子生子,难以计数,无力偿还,立此存照。

黄胄于黄山

黄宗江老兄收执

一九八0年七月十日

这几天,黄胄画两匹驴子,派儿子送与宗江,并索还“欠驴单”。宗江复信说:

毛驴已由令郎送到。经验明系两头公驴,不能生育后代。兹取算盘拔算,雌雄二驴,代代相传至今,已共一千四百八十六头,明年将计四千九百九十九头,即使扣除此孽畜二头,阁下尚欠驴一千四百八十四头,明年仍欠四千九百九十七头。因差距很大,所以阁下欠单恕不奉还。前途茫茫,仍祈努力,以免法庭相见时拿出笔证也。

黄胄无奈,过两天又叫儿子送去画驴两匹,题曰:“母驴图,宗江老兄匹配。”款作“黄胄奉赠”。

痴老人

齐白厂老人逝世于一九五七年,如今已经四十多年。他逝世那年,自定的卖画润笔,每尺才五六元,一幅三尺左右的作品,在香港也能值十几万元。老人生前很相信自己的书画篆刻必传于世,可是他没有想到目前这个价格。

白石老人毕生全力于书画艺术,对现实生活常常不甚了了。他在二十年代,曾将辛勤卖画所得听人劝告,存入北平某银行,但恰好这家银行倒闭,老人竹篮打水一场空,从此就不相信银行。于是把积下来的钱塞入卧室墙砖洞内。但敌伪投降之际,伪钞一文不值,墙洞内挖出来的伪钞几等废纸,老人又吃了一次大亏。

老人的画案旁边有个大橱,平日贮存印章、点心盒、印谱、画纸等之外,还把他日常书画的得意之作,留下来放在下层保全。这个大橱时刻由老人亲自加锁,有时来客谈久了,老人还颤颤巍巍自己开锁取出糕点飨客。有一次他发现取出的“得意之作”不太像真的,就翻开柜橱查看,才知道柜的后面,木板虚靠,后墙砖头可以移动,佳作已从严销的柜橱“私奔”出去,却照临一张补入,以瞒骗老人。

老人只好把柜橱后木板,易以铁片。

我曾获睹老人二十年代手写的一本杂记册,其中一则大意云:某日赴邮局寄信,信封写“湖南长沙湘潭”家人收,邮局一看拒收此信,并说:你这信到底寄到长沙还是寄到湘潭?老人解释说,前清的制度,长沙是府,湘潭是长沙的属县。所以例应这样写。邮局坚持要他拿回去必写湖南省湘潭县。老人一气之下,信也不寄了,回家刻一个三寸见方的印章,文曰“中国长沙湘潭人也”,以示邮局“无理”而他本人“有理”。这就我们常见老人画中盖上的闲章。

(摘自《世说新篇》,三联书店2006年6月版,定价:19.80元)