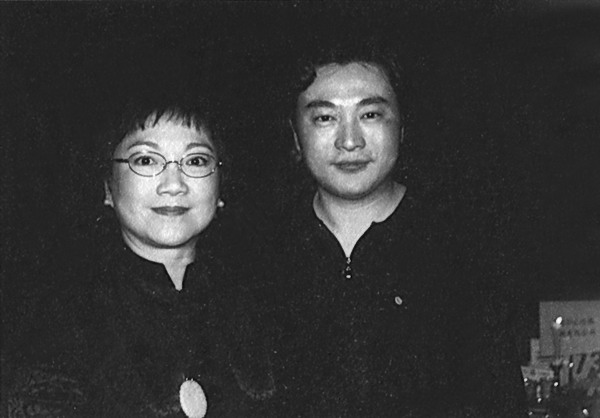

和邓小平的小女儿邓榕(毛毛)在一起

我的故事里有邓小平

1978年,当时正赶上国家恢复高考的第二年,中央音乐学院附中原本计划招收100

许多媒体在报道我的经历时,经常会提到这样一个细节:1977年12月,中国改革开放的总设计师邓小平在一次接见外宾过程中,谈到人才培养问题时,自豪地说:“我们有个8岁的娃娃,已经能拉外国的、大的小提琴曲,我看学校可以提前录取。”那一年,如果不是邓小平同志的这句话,也许我这个年龄不够招生条件的8岁小孩儿就与中央音乐学院擦肩而过了。

实际上,作为当事人的我,有很长时间都不知道上音乐学院还有这么一段小插曲。直到1996年,我才第一次听说这件事,那时是我在美国留学的第七年。那一年,我第一次回国举办个人“音乐周”。因为我是第一个举办大型音乐周的音乐家,所以北京主办方把宣传工作做得深入细致。他们请来了我的父亲,让他谈谈我的音乐经历、我小时候的故事。于是,父亲第一次提到了邓小平。

父亲说,那年中央音乐学院的领导和老师听完我拉琴之后,就让我们回青岛等通知。可是等了很久,都没有等到一点儿消息。后来,我父亲就忍不住给中央音乐学院的赵院长写了封信问这个事情,结果院方回信大体意思说希望不大。

我被录取的这个过程在当时其实是十分复杂、充满了传奇色彩的,用现在的一句俗语表达即是:“惊了天了”!

2003年9月,我回国演出时,听说音乐界的老前辈李凌(现已去世)身体欠佳,于是我前去探望了他。当时,李老已经90岁高龄了。他那天的精神状态非常好,跟我聊了很长时间,并且谈起了许多往事。从他那里,我才揭开了当年我被破格录取的谜底。

原来,李凌在听过我的演奏后,非常喜爱,立即让女儿妲娜把中央音乐学院的领导还有几个教授叫来,一起听我拉琴。当时大家都认为非常好,说将来可以到音乐学院学习。可是李凌认为,现在就不能让孩子走,该直接留在北京学习。那时,中央音乐学院没有附小,大学、中学的招生工作也是刚刚开始恢复,文化课教师、生活教师都没有,接收入学困难很大。

没有别的办法,李凌只好给邓老写了一封信把这件事告诉他,请他帮助想想办法。后来妲娜打电话给邓老的女儿毛毛,知道邓老见到了信,正在与有关单位联系。后来据说邓老三次委托秘书和办公室给音乐学院来电话,询问如何解决我学习和生活的问题。邓老的秘书在电话里对音乐学院的领导讲,邓老希望音乐学院能培养这个孩子,尽可能地给他创造条件。有一次甚至说,邓老讲了,孩子很小,生活上不能自理,需要找保姆来照顾,这个保姆费由他来出。就是在邓老的亲切关怀下,中央音乐学院破格录取了我。

1977年12月,新华社的“内参”上曾刊登了邓老关于“8岁娃娃”的详情。他当时的那番话是对美籍华人、著名记者王浩先生讲的。从这短短的一段消息中,许多音乐界的人士感觉到音乐人才的春天真的来到了。而我便成了最早沐浴这和煦春风的幸运儿。

梅纽因音乐学校坐落在英格兰苏里郡考本市,占地40多公顷,整个校园像坐花园。

在梅纽因音乐学校

我一直相信我的一生是被一只看不见的手操纵着的,仿佛在冥冥之中有了定数,偶然间,命运之门就会为你打开。当然,命运的垂青也是有条件的,这就是你必须有被垂青的资本,作好充分的准备。

对于我赴梅纽因音乐学校的经过,各种媒体都有过报道,有一些报纸说,那年梅纽因来中国选拔有前途的音乐天才,一眼选中了我,于是我和另一个中国的“天才琴童”金力一起,被选派到英国梅纽因天才音乐学校留学。事实上这种报道是不准确的,当初梅纽因挑选的两名赴英琴童分别是新疆的陈响和上海的金力,并没有我的名字。陈响人很聪明,琴也拉得好,只是调皮得过了头,去英国后,经常会整出些事情,有一次拿着学校的小提琴从楼梯扶手往下滑,把琴都摔坏了。学校对此很生气,就征求了梅纽因的意见,把他送回了中国,要中国再送一名接替的孩子。文化部把梅纽因听过的小孩子的资料和带子都寄了过去,这次梅纽因挑中了我。

1981年,11岁的我踏上了英伦留学之路。

去梅纽因音乐学校是我第一次出国,不管是生活上还是学习上,跟在国内都有了很大的不同。从生活上来说,就少了许多限制。梅纽因音乐学校里边足球场、篮球场和游泳池一应俱全。就是在这里,我迷上了体育。我爱踢球,也爱看球,当时英超及其他欧洲强队的著名球星我能认识一大半儿,谁的身价多少转会费多少也基本背得出来。当然,我对体育的兴趣纯粹是业余爱好,不可能影响到我的艺术生涯。

在这里,小提琴的演奏不单纯是作为一种独奏形式或一件乐器在学,而是要参加很多综合的训练。另外,这里的学校还经常举办一些小型的音乐会,场面不大,但特别正规,很容易调动人的情绪,每一个参加者都有一种神圣的感觉在里边。

除了音乐之外,我在梅纽因的课程还包括英文、英国文学、化学、物理、历史、图画、戏剧、地理、自然科学等十几门功课,所以在英国的留学不仅仅是小提琴的学习,而是一个综合的学习过程,也是一个感知西方社会、感受西方文化的过程。在梅纽因,我和大家一起住在学生宿舍,每周要上五天课,每天大约八小时,其中约三个半小时用来学习文化知识,四个半小时学习音乐知识和练琴。我不知道学校做这样的时间分配是否经过严谨的论证,但这个比例对生性活跃的少年来说是非常合适的。以我为例,在英国的几年,既没感到学习的压力,又没对音乐的练习产生厌烦情绪,也就是说,在这样一个学习过程中,我对二者始终保持了很高的兴趣。

与国内的音乐教育不同,梅纽因音乐学校教学的重点不是基本功的训练,它注重的是对音乐理解能力的提高和音乐素养、音乐知识的积累。从进入梅纽因音乐学校的第一天起,玛格丽特夫人就成了我的主课老师。玛格丽特对我的最大帮助就是让我接触到了一种完全不同于国内的教学方法。当时中国的音乐教学方法主要来自前苏联,对演奏技巧的重视远远超过了对音乐感觉和音乐风格的重视。玛格丽特接手我以后,几乎不教技巧,每天上课讲的全是音乐风格相关背景之类的知识。每节课上,她给了我曲子,总会告诉我不要光看音符,要先去体会它背后的东西,她还告诉我,有了曲子也不要急着去演奏,要先在脑海里去阅读,形成一种概念,然后再自己感受、练习,最后再回过头来听大师的演奏。这样做的理由是,大师的演奏已经是一种固定的模式,听早了,会限制自己的发挥,失去演绎的灵感。直到今天,我仍然保留了这个习惯。

玛格丽特总共教了我三年,这期间,我的个人演奏技巧虽然没有得到太大的提高,但对音乐的感悟能力和表现能力就凸显了出来,而这恰恰是国内学生的弱点。我一直觉得,英国的教学方法和中国的教学方法正好是一个互补,我在童年时接受的这两种不同理念的教育,对我以后的成长起到了无可比拟的作用。

在英国学习的后期,我开始有了越来越多的表演及比赛机会。1982年秋天,由梅纽因牵头,学校组成了一个印度和中国大陆的巡回演出团。这是我留学英国后得到的第一次在国内公开展示自己的机会,我过去的老师和家人都看了表演,认为我演奏中的确有了一些原来没有的东西。1983年,我又得到了在伦敦费厄菲尔德艺术中心音乐厅进行小提琴演奏的机会。这次机会本来属于金力,可演出前我们受校长邀请到他位于利兹的家里度假,金力滑雪时不小心扭伤了手腕,他的位置便由我来代替。这次演出的伴奏乐队是英国著名的伦敦皇家交响乐团,据说我是跟他们合作的小提琴手中年龄最小的一个,英国《泰晤士报》就此报道说,我的出现很可能打破了英国古典音乐历史上的纪录。演出当天,费厄菲尔德艺术中心音乐厅内座无虚席,偌大的演出现场可以用鸦雀无声来形容。我的演奏完成后,听众长时间起立鼓掌,我接连谢幕四次,才退入后台。

之后不久,我又参加了在英国海滨城市伏科斯顿举办的梅纽因国际小提琴大赛,并取得了少年组的第五名,排在我前边的几名选手都来自国内。比赛结束后,我并没有感觉有什么大不了,第五名对我来说也是一个可以接受的名次。让我没想到的是,这次比赛在国内却引起了极大的震动,有人认为派到国外留学的选手比不过在国内学习的选手,说明外国的教育不一定比中国好。当时我对这些不是特别懂,现在想来,我得第五是件非常正常的事情。在英国学习的环境还是比较宽松的,教师对学生的要求也比较宽松,不会给他们太大的压力。遇到大的国际比赛,国内的做法一般是很早就开始集中训练,而英国的老师虽然也会让你准备,但不会做突击提高之类的事情,他们更多时候把比赛看做是对学生的一种检验。尽管比赛成绩不理想,英国教育带给我的自信并没有失去,我深信自己的实力,认为在下一次比赛中,肯定会比这次要好。

更让我没有想到的是,这次比赛成了我在英国参加的最后一次正式大赛,1984年的夏天,学业并没有完成的我和金力就被召回了国内,提前结束了为期八年的留学生涯。

一直到现在,关于我们被召回国的原因还是个谜。

后来我们猜测,可能是因为我在那次梅纽因国际小提琴比赛的成绩,让文化部的人对国外的教育失去了信心;或者还有一个原因:当时我们算是中国比较早的一批公派留学生,直接受中国驻英大使馆的监管,对于我们这些小留学生也还是有些不成文的纪律的,每逢节假日、周末或放暑假不回国时都应该回使馆。开始的时候是这样,到最后一两年,因为我们和老师、同学相处得非常好,到了假期我们都会被邀请到他们的家里玩儿,所以就没什么时间回使馆了。当时没意识到,现在回想起来可能也是导火线之一。使馆的人总见不着我们,就开始担心了。他们一定觉得我们年龄那么小,长期受西方的生活方式和教育方式的影响,会让我们忘记中国的优良传统,在思想上有“西化之嫌”。不管什么原因吧,我觉得当初这种决定还是有些欠妥。

|

|

|

|

对我来讲,小提琴就是我30多年来最亲近、最熟悉的老伙计。像行走江湖的侠客,剑不离身。

我最早用的是一把我哥哥用过的八分之一的童琴。听父亲说,这琴是三叔从上海买来的,当初是寄托了全家对哥哥的希望。那年我四岁半,一门心思想学琴,终于得到了父亲的同意。我的心里别提有多高兴了,整天拉来拉去,一刻也舍不得放下。其实那把琴对我来说大了些,我连琴弦都难以握住,所以也拉不出什么像样的曲调,但我无论如何也不敢向父亲作出琴不合手的表示。好容易得到了心爱的提琴,怎么敢嫌它大或小呢!我只知道,说什么也不能让父亲收回去了。

我父亲上大学时主修的乐器是钢琴,可为什么要我们三个孩子学小提琴呢?主要一个原因就是便宜。像我们家买的那把小提琴也就二十几块钱,虽然在父母工资加起来才100块出头的年月,这已经是笔奢侈的家庭开支,但跟l000多块的钢琴比起来,算是可以接受的了。很多年后,等我以小提琴演奏为职业的时候,才渐渐意识到,小提琴是便宜在开头啊,等干专业以后就要有自己的琴,要买一把真正的好琴,那得什么价钱,这些音乐“皇后”们个个都是天价的古董。

1987年,我参加帕格尼尼小提琴大赛时,文化部专门提供了一把法国制造的小提琴给我。那把琴据说也价格不菲,平时是不轻易拿出来给人用的,只有在重大的国际比赛时才能借来一用。我用那把琴得到了帕格尼尼大赛的冠军,也算不辱使命。那次比赛获奖之后,我参加在热那亚市政大厅举行的盛大晚宴,很荣幸地用帕格尼尼的小提琴来演奏他的两首随想曲。这是我第一次体会到一把好琴的重要性,也让我感受到名琴的魅力。

考上美国朱丽亚音乐学院时,在迪蕾老师的帮助下,学校同意借给我一把意大利的古琴,那把琴诞生于18世纪(1783年),据说价值40万美金。这把琴一直伴随我从朱丽亚音乐学院毕业。

后来我自己又买了把意大利琴,作为平时的演出用琴。当时那把琴对我来说算是挺贵的,将近10000美金。纯粹从感情上来说,让我感到弥足珍贵的小提琴就是这把意大利琴和四岁时用过的那把八分之一的童琴。其实每个音乐家与自己的乐器都是有感情的,就像是血肉相连一样。对我来说,10000美金的意大利琴是我成年后一起演绎音乐、闯世界的伙伴,而八分之一童琴体现出的则是来自亲人的关怀与慰藉。不管什么时候,不管在什么地方,想到小提琴,提到我的音乐,打开记忆,首先闯进来的,依然是那把从哥哥手里接过来的八分之一的童琴。

1999年秋,在美国斯特拉迪瓦里名琴协会的帮助下,我将五把17世纪至18世纪的意大利名琴带入中国,在北京音乐堂举办了第一届名琴音乐会。

小提琴的收藏和使用在国外是一门学问。现在,名琴就和毕加索的画一样越来越少。名琴的制作工艺里有大师的灵魂,是小提琴制作的巅峰;另外,这些名琴经过了数十位音乐家的演绎,木头不断风干,泛音不断增加,每位艺术家又赋予了他们不同的生命,使他们充满了灵气。

在提琴制作史上,有三位最著名的提琴制作大师。他们都来自于意大利,第一个就是阿玛蒂,第二个是斯特拉迪瓦里,第三个是瓜奈里。瓜奈里在生前不太知名,可能是因为这个人的性格比较放浪,是个不太守规矩、道德水准比较差的人,吃喝嫖赌什么都做。所以他的琴一直是给平民做的,而且由于他的琴在当时不那么名贵,很多人也不珍惜它,所以到目前为止,他的琴在全世界流传下来的还不到50把。瓜奈里的琴真正有了名气,跟帕格尼尼有关。有一天,帕格尼尼得到一把琴,他一试,觉得这把琴非常好拉,但他却从来没见过。仔细一看是瓜奈里的,从此帕格尼尼就爱上瓜奈里的小提琴了。由此,瓜奈里的名气就一下子传播了出去。现在珍藏在意大利热那亚的市政厅里面的那把帕格尼尼生前用的小提琴就是瓜奈里做的。那把琴和我现在用的1742年做的瓜奈里琴,是这位大师制琴生涯中制作小提琴最好的一年,就像红葡萄酒一样经得起时间的考验。另外一个有名之处,就是从它诞生的近300年之中,曾有很多演奏家都使用过这把琴,经过这么多名家之手的一把琴,当然更是其身价名贵的原因之一。

美国斯特拉迪瓦里名琴协会成立于1985年,其宗旨之一是为杰出的青年音乐家提供斯特拉迪瓦里、瓜奈里、阿玛蒂这些最为名贵的世界名琴使用。我在美国留学时,曾受到该协会的关注,很荣幸地作为第一位中国小提琴家得到了他们的赞助,享有了一把制造于1635~1640年间、价值百万美元的阿玛蒂小提琴。在音乐界,用斯特拉迪瓦里名琴协会的小提琴,是一个非常高的荣誉,因为只有世界顶尖的音乐家才能得到协会无偿的帮助。

|

|

|

|

得到斯特拉迪瓦里名琴协会的赞助后,我更加了解了小提琴本身的魅力。其实在音乐家、名琴和古典音乐作品之间天然存在着某种依存关系:名琴和演奏家都是古典大师及其作品与音乐爱好者之间的桥梁。他们之间的完美结合乃是艺术美的极致。当意识到这些后,我认为帮助音乐爱好者和专业人士认识这些名琴,将是从另一个全新的角度使人认识古典音乐的永恒魅力,这对普及和推广古典音乐将大有裨益。于是我在香港给自己的签约唱片商提了一个建议,就是在自己灌制的一张名曲大碟里,专门用这些名贵古琴来演奏。回到北京后,我又萌生了另一个创意,即将一批世界名琴带到中国举办一个名琴名曲音乐会,开阔大家的眼界。

1999年秋,在美国斯特拉迪瓦里名琴协会的帮助下,我将五把17世纪至18世纪的意大利名琴带入中国,在北京音乐堂进行了演出。让我没想到的是,这个活动引起了很多人的注意,国内几乎所有主流媒体都高频度地报道了这件事,可以说在全国引起了轰动。

无论是名琴音乐会,还是在音乐院校的观摩会,每到一处都受到人们的热烈欢迎,让我感到举办这样的活动很有意义。于是,我又接着策划了多场活动,最多的一次,我同时将六把世界名琴带入中国。

屈指算来,在这几年的时间里,我把近20把世界名琴带到了中国。这种形式给严肃音乐和世俗生活两个领域都带来了巨大的震动,使许多人第一次知道一件乐器居然能够这样的价值连城,更重要的是让人们对古典音乐的无价有了更深层、更具体的了解。

2002年中秋之夜,我再一次在北京中山公园音乐堂举办名人名琴名曲音乐会,这一次,我告别了跟随自己多年的那把制造于1635至1640年间、价值百万美元的阿玛蒂小提琴,转而接受了美国斯特拉迪瓦里名琴协会提供的举世闻名的瓜奈里名琴。这把诞生于1742年价值500万美元的名琴是瓜奈里鼎盛年代制作的,当属目前全世界最好,也是最昂贵的小提琴之一。当我握着这把因由伟大的波兰小提琴家维尼亚夫斯基曾经拥有而被命名为“维尼亚夫斯基”的小提琴演奏时,感觉再没有比这个更令人兴奋的事情了。第一弓拉下去的时候,我仿佛能够感觉到复制在琴弦上的大师的灵魂,一时间我的心被融化了。

2002年中秋之夜,我再一次在北京中山公园音乐堂举办名人名琴名曲音乐会,这一次,我告别了跟随自己多年的那把制造于1635至1640年间、价值百万美元的阿玛蒂小提琴,转而接受了美国斯特拉迪瓦里名琴协会提供的举世闻名的瓜奈里名琴。这把诞生于1742年价值500万美元的名琴是瓜奈里鼎盛年代制作的,当属目前全世界最好,也是最昂贵的小提琴之一。当我握着这把因由伟大的波兰小提琴家维尼亚夫斯基曾经拥有而被命名为“维尼亚夫斯基”的小提琴演奏时,感觉再没有比这个更令人兴奋的事情了。第一弓拉下去的时候,我仿佛能够感觉到复制在琴弦上的大师的灵魂,一时间我的心被融化了。

很长一段时间,我被媒体宣传为“唯一接受斯特拉迪瓦里名琴协会赞助的小提琴家”,这固然不错,但是如果能够把这个“唯一”摘掉,我心里会感到更高兴,因为让更多好的小提琴家使用上好乐器,是我对他们事业的一个支持,也是我的一个理想。2004年,我和美国斯特拉迪瓦里名琴协会在美国芝加哥举行了一个“中国之夜”音乐会,并把三把名琴授予了三位中国提琴家。

这样的结果,使我感到无比欢愉。

(摘自《往事如乐》,东方出版社2007年3月版,定价:39.80元)