现在的高考录取制度是按考试分数由高到低录取,从“一本”到“二本”,从热门专业到冷门学科,大家习以为常,以为高考制度历来是这样录取的,其实不然。考试分数并不是“文革”前历届高考的录取标准

直到2007年第6期《炎黄春秋》发表了一篇题为《“文革”前高考“不宜录取”政策回忆》的文章(此文《书摘》曾在2007年第10期摘登――编者注)后,我才完全明白,我们当时的感觉是完全正确的。该文作者袁剑平先生是1959届高中生,他说在1958~1965年的八年中,高校招生还有“不宜录取”和“降格录取”的政策,他的同学中不少是新中国教育史上这一极左招生政策的直接受害者。他将这些例子清清楚楚地写了出来。他看了不少档案,文章很有说服力。我没有档案可查,只能在这里谈一些记忆。

我在小学时并没有显出颖悟的模样,我曾经在一篇文章里说过,我五岁读小学一年级第一学期排名是第16,父亲很满意,以为班上有四十几名学生,这样的成绩已经是中等偏上了。我一生都很感谢我父亲的通达,从来不让我有任何的压力,无论是学习还是生活,他都不横加干预。整个小学六年我的成绩一直没有什么起色,考初中时成绩也不理想。那是1952年,好像也是遇上扩招,厦门第一中学的初一年级竟然招了整整12个班。而即使这样,我也没有能进入12个班之中,而是落到了再度扩招的最后两个班里头。不过,到了初中,我似乎就有点开窍了,学习成绩渐渐出色。到了初三,就在班上名列前茅了。所以到了考高中,就没有什么问题,自然进了本校,当时的淘汰率似乎是50%。在高中的班上,成绩比初中更有进步,大都在前三名吧,只有一个学期是第一名。不过必须要声明一点,在中小学的12年学习生活中,我基本上是玩过来的,这个玩包括真正的玩,下了课就去公园里踢小足球,也包括看大量的课外书,只有最后一学期因为要高考,才真正下了点工夫,做了些题。厦门一中与厦门八中当时是厦门最好的中学,也是福建省数得着的顶尖学校,高考升学率总是特别高。上北大清华虽不能说是探囊取物,但也并不是什么了不得的事。所以在班上好名次的学生,大概都是北京、上海、南京、哈尔滨等地的全国重点大学的预备生源,这是没有什么疑问的。但这个没有疑问到了1958年就出现疑问了。

此前的1957年,那是有着“不平常的春天”的一年,全国有几十万人被打成了右派。家庭成分、社会关系一下子成为衡量一个人政治背景的最主要指标。大概因为这个缘故,1958年以及这一年以后的高考就不以考试成绩作为录取的标准了。我的父亲于1958年上半年被补进了右派。除了右派,父亲还有前科,他是一个工商业者,我在家庭成分一栏上一直是这样填的,那意思就是一个资本家,极其可笑的是他不过是一个百货小批发商。这已经很不幸了,不料还有倒霉在后头。高三年级时班上干部又告诉我,以后不准填工商业者,要填工商地主,组织上调查过了,照填就是。于是我家的地位再下一等。在这种情况下,我已经隐约感觉到会有些意想不到的事发生,不过并未想到高考头上。

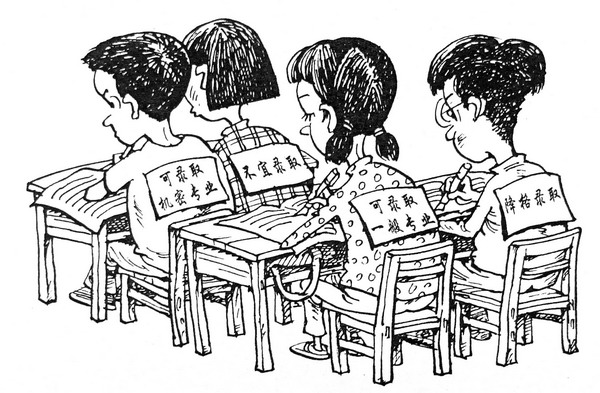

读了袁先生的文章,才知道“原来,我们上高三时,校方在极为保密的情况下对学生一一作了政审,除了推荐留苏生与保送生外,政审结论基本分为四类:1.可录取机密专业;2.可录取一般专业;3.降格录取;4.不宜录取。政治审查的依据,并非个人表现或学习成绩,而是家庭出身与社会关系,出身地主富农家庭的,或者家长在1957年被划为右派的,或有海外关系尤其是港澳台关系的学生,基本上都是不宜录取和降格录取”。这个政治审查的政策自然不会是只施行于袁先生的母校――开封育才中学,而全国其他中学倒能逍遥法外。既然有这个政策,当时我们看来有些奇怪的录取情况,现在一看就很明白了。

我们班上最好的学生施瑞仁,他基本上在高中三年六个学期中都是独占鳌头的,除了一两次马失前蹄被我与另一个同学占先以外。他被录取的学校与专业是福建林学院森林采伐运输专业,如果看过电影《万木春》自然能理解这个专业的艰苦与危险。他的父亲新中国成立后去了香港,他自然属于有港澳台关系的,没有进入“不宜录取”的行列,已是万幸。高荣洲,学习成绩很好,在高中时已经差不多啃完了当时能找得到的西洋文学名著,放学回家的路上我就听他讲《约翰・克利斯朵夫》。但他的父亲也是工商业者,结果被录取在淮南矿业学院。所谓矿业学院其实就是煤炭学院,为了不影响招生这个众所周知的原因,而隐去煤炭之名。我则被录取在尚未成立的福建工学院矿冶系采矿专业,所谓采矿同样也就是采煤,道理同上。所以我对煤矿的安全情况可以说比较熟悉,对于近年来报纸上常见的瓦斯爆炸、穿水冒顶事故没有一样不清楚,因为我自己也经历过类似的危险,更深知小煤窑乱采乱挖对煤炭资源的破坏有多严重。采煤专业并非不需要人去读,更需要高智商的工程师对煤矿进行科学合理的设计与开采。但在当时这个专业却似乎只对出身不好与低考分者招生,这大概也是“降格录取”的缘故吧。

当然我们也填报志愿,但后来才知道那是聋子的耳朵,配相的。我的第一志愿是同济大学建筑系,当然没戏。当时自然也不可能有什么征求调剂志愿意见这样的事。虽然我们自己并不知道是否被录取与被录取到什么专业,但我们的班干部却是知道的。发录取通知书前几天,有人不知从哪里听说,已经出来录取结果了,就去问了班干部。果然,班上的团支书一清二楚,只不过他隐约其词,只说了大概可能以及模糊的专业方向。录取通知书发下来,与他说的毫无二致。过去不知其中奥妙,现在回想起来才知道,看来政审与录取都是与我们所在的中学密切相关的,而且班上主要干部可能也参与其中。

所以有的老同学至今还为我抱不平,认为当时的厦门一中有问题,不恰当地对待我们,才会造成这种情况。现在看来并非厦门一中如此,全国莫不如此。而且我以为厦门一中还是通情达理的,否则我想我们享受到的就不是降格录取,而是不宜录取的待遇了。1958年真是一个什么事都可能发生的年份。那一年,什么东西都搞大跃进,办高校也是如此。这个原因也使得那一年福建省的考生到外省市的特别少,许多都留在省内了。据说因为福建的高校没有工科,不利于经济发展,所以打算马上兴办一所工科院校。但学校还没有办起来,我们就已经被录取了。虽然我与其他一些人被录取为矿冶系的学生,系是有了,学校却没有。很有趣,起先说的似乎是被录取到福建工学院去,但这个工学院一时还办不起来,大约校址、师资都没有着落,就寄读在厦门大学,所以我们先以厦门大学矿冶系的名义在该校上课。一年半以后,福州大学成立,将厦大的数理化各系分了一半,我们这些本就不是厦大的正牌学生――虽然也戴厦大校徽,也拿厦大的学生证――包括机械系、化工系等,就迁到福州去了。所以我虽然在厦大待了一年半,将数理化基础课学完,但还不能算是厦大的正式校友。网上有人说我是洗文凭从厦大洗到复旦的,我觉得惭愧,应该更正说,我是从福州大学洗到复旦才对。

尽管我不是厦大的正规学生,但厦大基础课教育之高质量却使我受益终生,让我在此不能不表示真挚的感谢。高等数学、普通物理与普通化学的课都是很强的老师上的,很可惜他们的名字我都忘了。物理老师不但课教得好,还很风趣。课程结束后,他希望大家给他提意见,包括老师的脖子太长,都在可提之列。他的另一件让我记忆很深的事,是有一次我在图书馆借书的时候遇见了他,问他借什么书看,总以为必定是高深的专业书,结果不是,他借马克・吐温小说的原版看。这件事让我记了一辈子。一个人应该如何看待知识,正是受着这样潜移默化的影响的。还有一位俄语老师也给我留下的印象很深。我去他家拜访过一次,发现他家有一套很漂亮的大英百科全书(当时的俄语老师多是从英语转行而来的),就问他犬儒主义是什么意思,他立即从架子上抽下一册,翻开来,边读边翻译给我听。他并不需要先查汉英辞典,知道犬儒主义的英语叫法是cynicism,才找得到那个条目。这对当时只有17岁的我同样也是一个很大的触动。这两位先生都只是中年教师,依现在的标准甚至是青年教师,我肯定那时他们绝对不会是教授,但明显地比现在的许多教授有学养。也许正是在这样的环境下,形成了我从年轻时候起就将学识看得比其他任何东西都更重的思路。以至后来还有更直接的模仿行动,那就是也想要拥有一套原版的大英百科全书,最终倒也真的买到了第九版与第十一版的两套,尽管书品没有那位老师的好。也是在厦大,我旁听了半个学期日文短训班,那是为教职员开的,我属于偷听性质,但也有幸得到老师的青睐,给了我一本油印讲义,为我以后自学日语打下基础。

到了福州大学上专业课,对于今天我的研究工作,我觉得也并不浪费,理工科的思维与方法于文科研究其实是有益的。道理并不深奥的工程设计方案比较法,就成了我后来写博士论文,在遇到文献不足征时,如何设想几种历史可能性,而最终确定其中一种可能性最大时的启迪。当时的老师上课都尽心尽力,以教好学生为要事,心无旁骛。我也对得起老师,五年学业中,35门课除了一门外都得的是优。唯一一门测量课并非因为考不好而得良,只是因为实地作平板测量时,为了抢时间,省得明天为这最后一个测点再来一趟,所以虽然乌云压顶,仍坚持测完最后一点。但老天可不让人,结果图纸上滴了两滴大雨滴。图纸沾水,是要影响测量精度的,为了惩前毖后,老师降了我一等分数。当然我也心服口服。除了各科成绩外,我的毕业设计也是全班最好的,所以被选为对外答辩的两名学生之一。所谓对外答辩,就是不单是在老师面前答辩,还请省工业厅的高级工程师来参加,答辩的分数也是优。这样说似乎有自吹自擂之嫌,而且也会有人撇嘴:在那样的学校拿那样的成绩有什么稀奇?不过为了说明好分数与毕业分配也是两码事,只好硬着头皮说了。现在的学生是自谋职业;前几年是双向选择,自找与分配相结合;再往前则是国家包分配。在我们当时,不但是国家包分配,而且在正式分配的前一天,你还不知道会被分配到哪里去。

拿到分配证,我一看是到湖南煤炭厅报到。那一年,是1963年,刚刚渡过困难时期。我父亲知道后,说好,湖南是鱼米之乡。采煤专业的分配只能在煤矿,在乡下在山上,不可能在城市里。当时我们的分配大约是以留在省内为好,因为离老家近。我不知道分配方案是如何确定的,但成分不好的到外省的居多。只不过我报到去得早,占了点便宜,湖南煤炭厅的人允许我自挑煤矿,我挑了最大的一个――马田煤矿。这大概是我在“文革”以前唯一的一次自主选择吧。有的同学思想比我好,主动挑最边远小县的煤矿。我们班上的方忠烈,有海外关系,但他思想很进步,自己要求到湖南西北边境上的龙山煤矿去。我挑的煤矿在郴州附近,就是柳宗元《童区寄传》里一开头所说的“童区寄者,郴州荛牧儿也”的郴州。我的文学、历史、地理成绩都比较好,我也略知被项羽迁到郴州并被杀掉的楚义帝的故事,所以这个郴州我记得很牢,我想到马田煤矿去,大概也与这个记忆有点关系。在当时的湖南,马田煤矿虽然号称最大,但到了以后才知道,这个“大”却是六个小煤矿合并起来的,每个小煤矿不过几万吨十几万吨年产量,与我们去实习的淮南新庄孜煤矿那样年产90万吨甚至120万吨的真正的大煤矿是不一样的,也比江西萍乡的煤矿小得多。到了马田煤矿又再次分配到其下属的爱和山小煤矿当了一名技术员(现在叫助理工程师)。以后八年虽有调动,但都在马田煤矿里头平调,直到“文革”中期才被逐到一个叫做岳阳地区煤矿的小煤矿去。

之所以说被逐,是因为在“文革”中被认为是造反派,所以当有人来商调时,就很快被赶走了。调去的这个小煤矿说是煤矿,其实采的是只有一点点发热量石头,即所谓的石煤,这种石煤的发热量只有一千大卡,比北方煤矿丢弃不要的煤矸石的发热量还要低,那些煤矸石有的甚至有两三千大卡的发热量。那么为什么非要开采呢,乃是为了破除刘少奇的“湘北无煤论”。不过实际上没有人知道刘少奇什么时候说过这话。于是乎又在湖南的岳阳附近盲目地忙了七年,不但我盲目,领导也盲目。最终这个煤矿只得收场,但那是我离开以后的事了。在我离开之前它仍然对我很关键,如果煤矿领导坚持不开具介绍信让我去报考研究生,那在它停办以后,我仍然会到其他工业单位去当个什么其他工程师以终老。但是1978年改变了这个本来是确凿无疑的未来。

我曾经说过,我现在做的工作虽然主要是偏于文科的研究,但理工科的五年训练并没有白费。我后来指导过的一名博士生,是复旦化学系本科毕业,成绩很好,论文出色,也证明了这一点。这种训练可以使人的脑子有基本的逻辑思维,条理清楚,一写文章就起码不会说胡话,尤其适合做历史地理的考证工作。虽然录取与否取决于政审,但报考理工科却是我自己的志愿,这是当时的风气所致。当时高校的专业分为三类:一是理工,二是医农,三是文史。除了极个别的以外,数理化成绩好的学生没有人会去考文科的,你即使想考,学校也会打消你的念头的。理化虽好,但数学稍逊的同学则往往选择医农。而在理工科当中,似乎又以工科要更热闹一些,大有人人想当工程师的意思。其实我自己的内心是比较喜欢文史地理的,但却丝毫没有报考文科的想法,可见社会风气力量之强。

1977年发生的最重要的国家大事之一就是高考制度的恢复,已经有很多人写过回忆文章了。但我还是要强调一下,这是国家大事,而不只是教育领域的大事。套用一句大俗话,可以说当时是全国上下一片欢腾。但是如果这一制度只恢复到本科招生,那就跟我一点关系没有,因为我大学毕业已经15年了。但大约是1977年年底,听说研究生招考制度也恢复了,这就引起我的注意了。不过一开始还是与我无关,因为只限于1942年4月以后出生的人才能报考,我超龄一年了。直到临考试前一个多月,又放宽了年龄限制,我才又燃起了希望。既然15年平庸的助理工程师的生活不过如此,何不试试自己真正喜欢的文科,尤其是历史或地理方面?这以后报考过程的曲折,初试复试的不平坦经历,这里就不再嗦了。还有一点,那就是如果没有公平的录取政策,那么我依然不可能被录取。1978年年初“两个凡是”还在,我的父亲虽然摘帽,但摘帽右派依然被看成右派,家庭成分还是剥削阶级。何况我报考的历史地理专业,据说初试有30多人参加,人才济济,而只录取两人,有一点命悬一线的意思。结果复试按分数录取,我的成绩正在这两人当中。如果不是将分数当成录取的唯一标准,我还是没有希望的。

其实高考制度应分为两部分,一是考试,一是录取,两部分都应该公平,才会使高考制度体现出真正的公平来。恢复高考30年了,称赞这一政策的文章连篇累牍,但注意到称赞恢复公平的录取政策的似乎没有。如果没有公平的录取政策,即使考试再公平也是没有用的。1978年我家的政治地位并没有什么改善,只是政策改变了,所以才有后来的种种。翌年舍弟翔鹤也考取了复旦大学经济系的研究生,同样也是因为有公平的录取政策作保证。现在这一政策在高等考试里已经习以为常,但得来却是极不容易的。正像袁剑平先生睿智地指出:“不宜录取”最终伤害的是国家利益。这种教训应该记取。

但值得一提的是,现在有的领域仍然存在录取政策的问题,这主要是体现在毕业以后找工作的各种考试。毕业生经历了许多笔试与面试,但却得不到理想的工作,甚至很一般的工作。而且这些考试往往也不公布成绩,也不见得是择优录取,甚至许多参加考试的人只是内定的录取者的陪考者,这种不公平现象的克服恐怕还要走很长的一段路。只有录取公平才是真正的公平。当然在目前的社会要做到实质上的公平是不可能的,即使分数面前人人平等,其实质也仍然是不平等的,因为一个偏僻农村的孩子与城市里教授的孩子考到同样的分数,其过程也是不平等的。但首先我们只能做到分数面前人人平等,如果连这一点也做不到,那就更不要谈论进一步的平等了。

(摘自《社会学家茶座》总第23辑,山东人民出版社2007年12月版,定价:14.00元)