一个十二岁的小孩有自尊心,一个五十岁的老师同样有自尊心。自尊心是很脆弱的东西。如果说我的自我感觉曾经很差,此刻它却变得太过良好。在短短三年里,我从被一位老师扫地出门到在德国赢得第四届国际青少年钢琴比赛一等奖和特别奖两项大奖,变化不小,如果不这样那才奇怪呢。

父亲的自我感觉当然也和我

学校里的老师们也都很骄傲。他们的名声和他们的学生密切相关。学生中获奖人数越多,他们的地位就越高。我在德国拿了第一之后,我的指导教授赵教授在音乐学院里的地位提高了不少。

学校里的老师们也都很骄傲。他们的名声和他们的学生密切相关。学生中获奖人数越多,他们的地位就越高。我在德国拿了第一之后,我的指导教授赵教授在音乐学院里的地位提高了不少。

当我们从德国回国的时候,我以为音乐学院,也许甚至政府,会派出代表来迎接我们。我这么想也是可以理解,但没有人来,没有鲜花或电视摄像机迎接我们的归来。父亲和我自费去德国,结果却赢得了头奖。如今凯旋,应该说也是为国家争光了,难道我不该受到热烈的欢迎吗?

父亲说:“别担心。我们得到的奖金足够我们把欠的钱还给亲戚和银行,还有多的留下来可以买高级音响设备,这样你就可以听音乐光盘来学习。每个认识你的人都为你骄傲,但不要对音乐学院抱太多期望。音乐学院是一个很好的学知识的地方,但也是培养嫉妒的温床。你从前就见识过,但现在你会看得更多。”

德国之行后又过了几个月,我在期末考试时弹了《匈牙利狂想曲第6号》。我觉得自己弹得有声有色,但考官们把我排在第三名,就好像是要给我一点教训,让我摆正自己的位置。拿第一的那个男孩弹的是一首很简单的中国民歌。为了证明他们决定的正确性,他们把我的演奏批得体无完肤。但在那些表面上看很有道理的批评背后,那些考官们其实在说:欧洲的评委也许有自由把你捧到天上,但这儿是中国,我们会让你知道自己的位置在哪里。

最后的排名登出来后,父亲火冒三丈。他冲着考官们直嚷嚷:“你们这是欺负人。你们明知道郎朗是第一名。他在埃特林根战胜来自世界各地的选手,拿了第一名。他击败了中国最好的钢琴手清和文。如果郎朗能打败他们,他当然能打败投考附中的学生们。他确实比他们弹得好!你们都知道他弹得比他们好!他应该拿第一,你们给他第三名,明摆就是要羞辱他,让他知道这儿谁是管事儿的,让他知道欧洲和这儿是两码事。可是在欧洲评委很公正。在这儿,你们都只会力捧自己的学生,好让自己的事业往前走。还有人接受贿赂!不像话!这实在是太不像话了!”

父亲也抱怨赵教授,认为他和其他人一样有责任。在父亲看来,虽然是其他教授力主给我打低分,但赵教授应该为我据理力争。

父亲说:“他应该为你辩护,但他连一声也没吭。”

父亲找机会为我约见了殷承宗。殷承宗听完我的演奏后,说我理解拉赫玛尼诺夫和柴可夫斯基音乐的真髓。他鼓励我学习这两位作曲家最困难的曲目。我把他的鼓励当成是最高形式的赞赏。

殷承宗老师鼓励我,对我也很有耐心。当他答应给我上钢琴课时,我和父亲都欣喜过望。但是我们也意识到,不能让赵教授知道这回事。他会很生气。中国的老师一般不喜欢自己的学生求教于其他老师。虽然父亲认为赵教授没有挺身为我说话,但我们不想冒失去赵教授的险。赵教授仍然在以他自己的方式帮助我。所以,我跟殷承宗老师上课是秘密进行的。

父亲现在把注意力集中在柴可夫斯基青年音乐家国际钢琴比赛上,比赛将于夏天在日本举行。对于一个年轻的钢琴家来说,这项比赛是所有比赛中难度最大的。尽管我知道是不可能的,我还是央求母亲陪我同行。她对我说,因为她爱我,她才会腾出位置来,让父亲陪着我,帮我成为第一名。培养我,让我施展才华,成名成家对我们三个人都是一份激动人心的经历,对此我们三人是团结一致,同心同德的,我们每人都能出一份力。这是她多年一贯的说词。如今往回看,我意识到,有一些人的自我感和我的事业拴在一起,而在这所有人当中,母亲是最不以自我为中心的。当她被迫和儿子两地分居时,她没有流露心头的苦痛。她来北京探望我们的机会不多,和我们在一起时,她也从没有感叹命运坎坷,抱怨生活艰辛。她一心一意爱我,完全没有顾及自己的安乐,而我也因此更加爱她。

父亲是世界上最不达目的誓不罢休的人。他给自己的任务是确保周围人的自我、我的老师、我参加的比赛这三项都对我的成功推波助澜。没有任何人或事能够阻拦他完成他的任务。

他说:“这次在日本的柴可夫斯基比赛非常关键,比在德国的比赛还要重要。决赛前六名有机会和莫斯科爱乐乐团合作演出,前三名的演出能上电视,在国际上转播。如果这次在日本拿了第一,你在全世界都会出名。美国的音乐学院像朱丽亚和柯蒂斯都会为你提供奖学金,我们的问题就会迎刃而解。因此,我们必须找到最好的老师,获得最好的指导。”

柴可夫斯基钢琴比赛决赛场面

赵教授认为我应该弹莫扎特,但那时我还不很擅长演奏莫扎特的曲子,我还不理解他的音乐天才的复杂精微之处。殷承宗老师认为我应该弹贝多芬。比起莫扎特,我也更愿意弹贝多芬。但父亲觉得肖邦的《第二钢琴协奏曲》更能突显我内心的音乐感,于是他就让我专心准备那首曲子。这么多不同意见让我感到无所适从,但不久又有一位老师提出异议。屠教授在父亲眼里是全国最优秀的钢琴老师,也是比赛中唯一代表中国的一位评委。

她授课收费很高,一堂课要一千块钱,但能请专家提出不同看法,父亲付得心甘情愿。在中国的古典音乐圈子里,她说的话很有权威性。

她要我弹肖邦的《第二钢琴协奏曲》给她听。我很肯定她会喜欢我的演奏。

等我弹完后,她说:“在日本比赛时弹这首曲子会是一个错误。”

“您能不能教他怎样才能更好地诠释这首曲子?”

“我做不到。这首曲子选得不对。他不理解肖邦写这首曲子时饱含诗情的渴望。这首曲子对演奏者情感体现要求极高,他还太年轻,太不成熟。对一个年轻的男孩子来说,这曲子太过于浪漫了。”

“但是――”父亲想要辩驳。

她坚持说:“没有什么‘但是’。我这就把你的学费退给你。如果你儿子一定要弹这首曲子的话,我没兴趣教他,我也可以告诉你,他根本没机会获奖。”

父亲和我面面相觑。这可是事关重大。

她走了后,父亲对我说:“郎朗,你还是弹肖邦。”

“你肯定?”我觉得好像有点太冒险。

“有些老师总是低估你。这一位也一样。”

“但她说我太年轻,没法理解肖邦想要表达的感情。你说怎么办?”

“肖邦是在极度渴望找回一段失去的爱。你弹这个协奏曲的时候,脑子里就想着你对你妈的爱。你总是说你太想她了,你把你渴望的心情放到演奏里去不就行了吗?”

父亲和我要动身去日本前的两个月,母亲来看我们。赵教授向她抱怨父亲,以为她会支持他,结果两人争了起来。

赵教授劝母亲说:“你得管管老郎,别让他总是掺和音乐学院的事儿。他的态度把每个人都得罪了。他动不动就跟学校里的钢琴老师争吵,咋咋呼呼,没完没了。他这样反而是害了你儿子,妨碍他的进步。”

母亲说:“我看我儿子进步得还不错嘛。”她语气的强硬是我以前没听到过的。

“没有老郎在那儿掺和,他会进步得更快。”

“他需要他爸的保护。其他学生家里有钱给老师买昂贵的礼物,我们有的只是我们的决心,要让郎朗不受忽视。”

“这一点老郎当然是很努力。他除了儿子什么人也不想,什么事也不想。他没日没夜一心都扑在郎朗的事业上。”

“听你这么说我很高兴。我希望你也能像他一样。其他老师说他坏话的时候,我希望你能保护他,为他说句话。”

“保护郎朗也要讲究策略,这你也许不明白。”

“你说得对,我是不明白。我明白的是你们音乐学院有的人口蜜腹剑,背后插刀。”

赵教授继续说:“尽管如此,老郎还是个问题。他插手音乐学院的事已经让大家忍无可忍了。举个例子,他硬要插手郎朗的演奏曲目,可他的意见没什么道理,反而起相反效果。这次到日本比赛,别指望郎朗拿第一第二名。实话说,他拿第三名都算是运气了。”

母亲跟父亲讲了她和赵教授之间的谈话。父亲说:“别听他的。不管谁说郎朗拿不了第一名,都不要相信。”

然而,赵教授的一番话对我还是有影响。毕竟,他是一直支持我的。是他收我做学生,是他看着我在德国大获全胜。如果他不相信我在日本能获胜,也许他知道一些我们不知道的东西。

母亲看出来我很焦虑。她说:“郎朗,你得和我回老家待一阵子。我们回沈阳吧。”母亲坚持认为,在沈阳小住对我会有很大帮助。我可以跟朱教授上几堂课,而朱教授是唯一一位我们都信任都喜欢的老师。

我以为父亲会不答应,但他没有反对。“也许回沈阳不是个坏主意。也许让郎朗去见一见朱教授会有好处。”

赵教授和郎朗在练琴

我离开沈阳有五年半了,朱教授的琴房一点也没变。我告诉她肖邦协奏曲在我的老师中引起的争议。那些有名的老师都怀疑我能弹好这首曲子,都认为我不该选这首曲子。我为她弹了一遍,弹完后,她毫不犹豫地对我说:“郎朗,我同意你爸爸的意见。你能弹这首曲子,而且能弹得好。当然,你必须要感受到作品中想要表达的思念和痛苦。你必须要大大方方地表现这些深刻的情感,不能有任何疑惧或局促。要弹好这首曲子,你必须要进入心灵深处,探索这首曲子对你本人的意义。现在再弹一遍。”

我又弹了一遍。这一次,我想起了自己的沈阳之行是如此短暂,很快我又会远离母亲的怀抱,远离朱教授的谆谆教导。内心的感伤似乎在引导着我的手指深情地划过琴键。

弹完后,我抬起头,看到朱教授的眼里盈着泪光。

她说:“你能弹这首曲子。我肯定你能弹这首曲子。”

结果,在日本我真的又拿到了柴可夫斯基青年音乐家国际钢琴比赛一等奖。

赛后,我们独处的时候,父亲对我说:“有一点我是知道的,郎朗。这次大胜之后,你的生活会有翻天覆地的变化。”

我回到北京的时候,母亲在机场等着我。不仅如此,音乐学院的院长和媒体也来了。我得到了通常只有体育或电影明星才能得到的外界关注,这也是我梦寐以求的、上次从德国回来时想要却没有得到的关注。在北京音乐厅,我开了场独奏会,弹肖邦的全部二十四首练习曲,好评如潮。我那时才十三岁。

几乎每个星期都有一篇关于我的报道刊登在报纸上。我终于成为音乐学院的王子,但是很奇怪,赵教授似乎是在和我争抢这个名誉。他和报社记者拉关系,把我所有的成绩,甚至连在德国得到的特别成就奖,都说成是他的功劳,还说是他发现并培养了我的才华,是他在规划我的未来。

与此同时,音乐学院的教授们正在为中央电视台准备一场新年音乐会,学院里最好的学生都会上场。我曾管他叫北派大师的翟也会上场。他是赵教授的夫人凌教授的得意门生,曾经是全国年轻钢琴学生中最出名的一位,但如今我取代了他。可是,等我们到了电视台演播室的时候,我发现凌教授把我准备弹的曲子分派给了翟。

父亲说:“我不同意。这不公平。”

凌教授问道:“你是老几,敢跟我们说这样的话?你不过是个家长,我们才是教授。”

“郎朗已经准备好了那首曲子,你却给了翟。你这么做是为什么?”

“我们做什么、不做什么是我们专业人士的决定。你是业余搞音乐的,根本不懂我们的专业。”

“但是,教授――”父亲话没说完,她就打断他,在摄影师和导演们面前开始大声嚷嚷。

“把这个家长赶出演播室!我忍无可忍了!保安,快来!马上把他给我赶出去。”

她的粗言恶语让我突然变得很强悍。我从小到大都是个听话尽责的学生,但是这么多年来,父亲一直保护着我,现在是我为父亲辩护的时候了。

我说:“如果他走,那我也走。”

我的最后通牒让凌教授吃了一惊,一时打住了她的歇斯底里。

我又补充了一句:“还有,如果我不能弹我准备的那首曲子,我一样会走。”

她的嘴角抽动着,想要说很多话来批驳我,但最终她没什么可说的。

电视台的导演把赵教授和夫人拉到一边商议。我听到他们互相争论着。最后,他们朝我走过来。

他们说:“好吧,郎朗,你弹你准备的那首曲子。翟再另找一首曲子弹。”

于是,教授和我之间的战役结束了。

又过了几个星期,父亲对赵教授说:“该是让郎朗学拉赫玛尼诺夫的《第三钢琴协奏曲》的时候了。”当时我们三人坐在赵教授的办公室里,为我的未来做计划。

赵教授说:“不行,他还没到时候。拉赫玛尼诺夫的作品难度太高,只会让他受挫、灰心。”

父亲说:“他很快就能学会的。”

“他只会弹成四不像。他还得等等。音乐学院里有一套体系,我们必须按规矩来走。学生的进度安排都是事先规划好的,拉赫玛尼诺夫的《第三钢琴协奏曲》要等到后面才能教。”

父亲说:“学校的规矩唬不了我。”

赵教授坚持说:“可我得照规矩办事。”

父亲问:“你想想看,郎朗学音乐,什么时候是按学校规矩走的?他从来都有他自己的课程安排。”

“他从来都是遵循我的课程安排。”

父亲说:“也许以前是,但将来不会了。我知道有一位希腊的天才琴童,十三岁在卡内基大厅首次演出弹的就是‘拉三’。如果他能弹,郎朗也能弹。而且,殷承宗已经邀请我们去纽约了。”

“我不准他去。郎朗是我的学生,不是殷承宗的学生。”

“赵教授,郎朗是我的儿子,不是你的儿子。”

我问父亲:“这么做妥当吗?如果赵教授生我们的气,那我们在音乐学院就没任何人帮我们了。毕竟赵教授是我的老师。”

父亲说:“如今你已经开始在舞台上演出,你需要到西方去学古典音乐。你需要去见识一下外面的世界。我们必须到美国去,找美国最好的老师教你。”

我问道:“为什么不去欧洲?为什么不去德国?”我心里还想着德国的美景、食物,还有德国人的好客。

“欧洲有很多非常棒的老师,但要想当一名能在音乐会上演奏的钢琴家,美国会更容易些。美国不像欧洲那样讲究传统、作风老派。美国更能接受新观念、新的艺术家。美国有很多优秀的音乐学院,还有优秀的老师。”

“欧洲有很多非常棒的老师,但要想当一名能在音乐会上演奏的钢琴家,美国会更容易些。美国不像欧洲那样讲究传统、作风老派。美国更能接受新观念、新的艺术家。美国有很多优秀的音乐学院,还有优秀的老师。”

我又问:“那钱从哪儿来呢?”

“全额奖学金呀!”

大约一年后,1997年我到美国费城柯蒂斯音乐学院学习,院长加里・格拉夫曼是我的指导老师。在那里,父亲与教授的分歧仍然存在,最终是父亲不得不放弃了自己的观点。

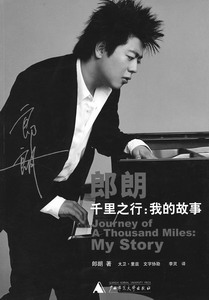

(摘自《郎朗 千里之行:我的故事》,广西师范大学出版社2008年5月版,定价:29.00元)