在张艺谋之前,确实没有一部中国电影真正走出过国门。可以说,张艺谋给中国电影带来了一场革命,第一次将电影还原成电影;也正是张艺谋,第一次将镜头的使用提升到了艺术的高度,从

在张艺谋之前,确实没有一部中国电影真正走出过国门。可以说,张艺谋给中国电影带来了一场革命,第一次将电影还原成电影;也正是张艺谋,第一次将镜头的使用提升到了艺术的高度,从

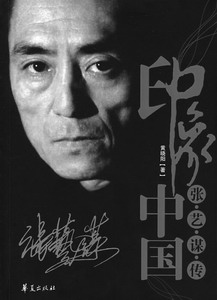

而使得中国电影实现了真正意义上的回归……火爆的奥运会开幕式,使得张艺谋再次成为舆论焦点,《印象中国――张艺谋传》让我们看到这样一个电影和艺术背后的传奇人物――

“我的父亲母亲”

任何人的身上,都强烈地打上了其家庭的烙印,这种烙印就像影子一样,会伴随他的一生。

张艺谋的身上会有其家庭的烙印吗?绝对有,而且更加深刻。

电影《我的父亲母亲》中的男主人公,张艺谋就是以自己的父亲为原型,他想表现父亲所经历、所承受的一切。“父亲”背景其实很简单,简单到可以用四个字概括,就是知识分子。知识分子被分配到乡下教书,因此和“母亲”有了交集,并且有了平淡得像白开水一样的爱情。

张艺谋的父亲名叫张秉钧,母亲叫张孝友。说起他们的出身,都颇有点门第。

张艺谋的外祖父新中国成立前是一名税务员。这是一个肥缺,职位虽然不高,收入却不少。他一生娶过四房太太,张艺谋的外祖母是他的第四房太太,19岁一嫁入张家,就成为许多个孩子的母亲。她本人生过两个孩子:儿子张乃光,女儿张孝友。

张艺谋的父亲祖籍陕西临潼(旧县名,在陕西省西安市东北部,1997年改设临潼区)相桥镇。张艺谋的大伯毕业于黄埔第九期,新中国成立前的最高职位是军参谋长,后来随蒋介石去了台湾。张艺谋的二伯则毕业于黄埔军校汉中分校。张秉钧是个沉默的人,新中国成立前曾当过军需官,曾经拥有国民党军籍。

西安解放前夕,张秉钧离开军界,在陕西省财政厅当会计。

张孝友当时年方19岁,正是如花般的年龄。她就读于西安的一所教会学校――玫瑰女中,正梦想着高中毕业后考入大学深造。可是,她的家人不同意,一再施加压力,要她结婚。

张孝友被逼无奈,只好说:“谁供得起我上大学,我就嫁给谁。”

经人介绍,张孝友认识了29岁的张秉钧。张秉钧有些新思想、新观念,经济上又过得去,对于张孝友的要求,他是完全支持的。

既然双方同意,婚事便紧锣密鼓地筹备开了。事情非常凑巧,他们选定的结婚日――1949年5月20日――竟然就是西安的解放日。正是这一天,西安城里的国民党旗被扯下了,换上了共产党的旗帜。

1950年11月14日,农历十月五日,早晨7时许,西安市西郊梆子寺街的张家迎来了第一个孩子。这个孩子就是张艺谋。

当时还没有去医院生孩子的风俗,即使城里人,也一定是在家里生孩子。如果顺产,家族或者邻居某个大嫂前来帮帮手;若是不顺,才需要紧急请接生婆。张秉钧在妻子临产前便请来一位熟人的太太,是日本人,懂得接生。张秉钧知道生产是女人的生死关,极为重视。

喜得贵子,张秉钧乐坏了,他立即张罗着向亲戚报喜。外公接到这一消息,开始琢磨给孩子取名。他拿出一张红纸,在上面写了3个字:张诒谋。

“诒”字是一个不常用的字,诒谋,有遗传了祖先某种谋略智慧的意思。联系父母的家庭背景,父系算是军人家庭,母系算是书香门第,古文中有“诒厥孙谋”之语,意即为子孙谋划。

外公对“诒”字的理解是“诒者勋也”,是期望他在未来建立功勋,光宗耀祖。

打小开始,张艺谋和父亲就没什么话说,万一有话要说,也是绕个弯儿,将话说给妈妈听,但实际上大家都知道,那是说给爸爸听的。时间长了便成了习惯,张秉钧甚至有了一种思维定式,只要是张艺谋开口,那一定是对他妈妈说的。直至后来,张艺谋打电话回家问候二老,父亲似乎已经不习惯和自己的儿子沟通了,接起电话后会不自觉地说:“你妈不在,等会儿再打来。”

张艺谋从小性格内向,他的两个弟弟也很闷。张艺谋有一次接受采访时说:“我们家是只要我妈一回来,话就多了,大家都跟她说话,家里马上特别有气氛。我妈要不回来,就我爸在家,我们弟兄3个谁都不说话,闷着,什么事也不动,全都搁那儿,就那种。我妈一回来,就这儿怎么没水了,这儿做饭了,就张罗。我妈那时候很忙,每天还要看病回来还要管我们四个……一直到我爸去世前,我跟我爸如果是单独谈话,基本都是一问一答式的……”

进入“文革”,这个家庭所面临的压力开始空前加大,灾难不断地压迫着他们。张秉钧觉得不能再这样下去了,在一个午夜,他和张孝友商量起了离婚的事。这完全出于对孩子未来的考虑,他希望通过终结婚姻来给孩子们一个更好的环境。张艺谋是躲在床上装睡才听到这一切的。尽管父母最终并未离婚,可这件事对于少年时的他打击是巨大的。

画画看书讲故事

张艺谋上小学的时候,有两大爱好:一是画画,二是看小说。爱上摄影是成年之后的事。

张艺谋爱上画画,是受了表姐的影响。表姐比张艺谋大几岁,从小就喜欢画画,尤其喜欢画古代仕女图。

那时,从周围大人甚至孩子对他的态度,张艺谋强烈地感受到自己受到另类的待遇。自己家和别人家不一样,但他不明白为什么。

某一天,他在家里翻找东西,不留神翻出了一些国民党军服上的纽扣之类的东西。这些东西把他吓坏了,他不明白自己家里怎么会有这些东西。在那个年代,这些东西和“变天账”没有太大区别。此事一旦被人知晓,很容易便被扣上一顶“梦想国民党反攻大陆,留着国民党军用品以示迎接”的大帽子。这在张艺谋的心中再次投下浓重的阴影,他越来越感到自己与其他人的不同,便有意和小伙伴们拉开距离。

他并非没有人玩,他有表姐,还有兄弟。更多的时间,他会和表姐泡在一起,表姐画仕女,他便画武士。对于一个孩子来说,并不一定真的就喜欢干这件事,而是除了这件事之外没其他事可干。家里的家务活,他不想干,母亲也并不强迫他。和小伙伴们玩耍?真的没有几个知心的。最知心也最让他舒坦的,就是画中的那些武士。家里经济不宽裕,没有钱给他买纸笔颜料,他就将自己最初的作品留在黑板上,留在地上,留在电线杆上。没有笔和颜料,他就用粉笔画,用树枝画,用刀刻。

那个时候,普通人家虽然没有余钱买书,却也可以通过各种途径借到书。张艺谋靠的是他母亲所在单位的图书馆,那里有大量藏书。张艺谋尤其迷恋那里的小说,还在初中阶段便看完了很多中外名著。每得到一本自己喜欢的书,往往可以不眠不休不吃不喝。有一次,因为看书太投入,他竟在课堂上昏倒了,老师同学们急急地将他送进医院。住在医院里的张艺谋却放不下正在看的书,一有机会就捧出来读。他的母亲张孝友担心儿子身体有什么问题,找到了儿科的何教授替他诊断。岂知何教授跨进房间,看到张艺谋正捧着一本大厚书在啃,当即发起了脾气,说:“张大夫,你是怎么搞的,这么小的娃,你让他看这么厚的书,多费脑子呀!”张孝友了解儿子,只能无奈地笑笑。

张艺谋看书还有一个动力,那就是可以给同学们讲故事。

因为家庭出身特殊,一般孩子不太喜欢和他扎堆,可年幼的他需要得到伙伴的认同。他看的书多,并且都能记住。他将自己看到的故事讲给同学们听,他们自然就会接近他,甚至还会带着某种崇拜的心理依赖他。

张艺谋曾说:我实际上是被人从门缝儿里看着长大的。从小心理和性格就压抑、扭曲,即使现在,家庭问题平了反,我个人的路走得比较顺了,但仍旧活得很累。有时也想试着松弛一下,但舒展之态几十年久违,怕是一时半会儿找不回来。因此,我由衷地欣赏和赞美那些生命的舒展和辉煌,并渴望将这一感情在艺术中加以抒发。人都是这样,自己所缺少的,便满怀希望地去攫取,并对之寄托着深深的眷恋。很坦率地说,我一直是比较自卑的,一直是这样收缩性地做人,从小养成这种性格。在电影学院我是属于那种埋头读书的类型,什么事我都往后缩,不张扬,也紧张,自己害怕,自己总是觉得有危机感,因为年龄、家庭出身,长期养成的习惯。其实直到今天,在生活中,我从来不做太过分的事,尽量不去张扬自己,尽量把自己说圆一点,尽量不要让大家太多地看到我个人的这些方面,我一直必须低调……但是……我在电影的表现上,尤其在电影形式的表现上,极尽之能事,尽量把这个形势渲染得很极端。我喜欢在电影的表现形式上走极端。别人分析我是一个外冷内热的人,我想可能是这样子。

生命中包含着一股强大的力量。内向的张艺谋绘画,看书,沉默,思考,这些时候也是在积蓄力量,正如他所说的,后来拍电影时力求表现形式上的极端等就是这种力量的释放。

种红高粱,拍《红高粱》

张艺谋真正决定当导演,是在找到了合适的题材之后,也是他借调到西影厂不久的事。

知道张艺谋在悄悄寻找题材,在图书馆工作的肖华便格外留意,有时间便翻阅各种文学期刊,希望帮他找到好的素材。这天,门房送来了新的杂志,有好大一堆。肖华埋头整理,一一归档,其中有新一期的《人民文学》。她拿起来随手翻了一下,发现上面有莫言的一篇新小说。肖华知道张艺谋很喜欢莫言的小说,年初的时候还特意嘱咐过她,以后要多注意莫言,之前他对莫言的《透明的红萝卜》非常感兴趣。

将杂志归档之后,她迫不及待地读起那篇小说,没想到一读就迷进去了,想让张艺谋也看看。张艺谋从小就是小说迷,对小说有很高的鉴赏力,对莫言的新小说,他怎么可能不如获至宝?他当即从妻子手中接过杂志,认真地读起来,一边读一边说:“好东西,好东西!”他简直像着了魔一样,连吃饭的时候也在读,完全不知道饭菜是什么滋味。他拿定主意,自己当导演的处女作就弄这个《红高粱》。

那时候的张艺谋虽然已经红透了,可作为导演绝对属于新手,且经济上也还非常一般,去莫言家还是挤公共汽车。那天公共汽车上特别挤,他不敢耽误时间,拼命往上挤,不留神脚被车门给夹了,当时觉得脚上一阵麻,因为人多也没太在意。中途有一个妇女下车时突然尖叫一声,大家才发现一溜血由车内顺着门往外流。张艺谋此时才觉得有异,脚板底下有一层黏糊糊的东西,低头一看,整个大脚趾都是红的。好心的售票员把他拉到终点站,在卫生所包扎了一下。他便拖着伤脚去见莫言。

说出来令人难以置信,当时张艺谋和莫言谈定的版权价竟然是800元。同时张艺谋和莫言还谈定,剧中一定需要大片的红高粱,这东西不好找,得事先种。莫言答应回他的家乡山东高密去找当地农民协商。张艺谋告别了莫言后,又开始和剧作家朱伟以及陈剑雨一起弄本子。当年的12月,剧本出来了,交给西影厂,厂里却有了不同意见,双方争执不下。张艺谋急坏了:庄稼不等人,错过了这个季节,高粱地怎么办?如果不能在开春时种下百十亩高粱,明年是绝对不可能拍这部影片的。

要说张艺谋此人运气可真是好:招工的时候遇到王闰芝,读大学时遇到白雪石、华君武和黄镇,进入电影圈又遇到魏必达和吴天明。这些人都是张艺谋命中的贵人,比如吴天明,他知道张艺谋心里急,于是给他拨了一笔专款,让他拿着这笔钱先去种高粱。

拿到这笔钱,张艺谋立即和莫言一起来到莫言的老家山东潍坊。莫言是当地的名人,他和张艺谋一起硬是一家一家发动,在山东高密的胶河两岸种上了大片的高粱。到了1987年7月,高粱应该抽穗了,张艺谋再去看,发现叶子蔫蔫的,根本没有他想象中的火红。他问原因,老乡告诉他,因为今年缺雨,高粱严重发育不良,众人只是挑水抗旱,可高粱面积太大根本顾不过来。如此,张艺谋再一次急了:这可是吴天明冒着风险给自己批的钱,今年这高粱不出效果,他的片子怎么办?

还是莫言有办法:他直接找到县委,县委立即送来了化肥,还准备了抽水机。张艺谋于是组织人施肥,安排抽水灌溉。刚刚干了3天,老天似乎也被他感动,及时下了一场透雨。他又在这里待了几天,看见高粱长势非常之好,都拼着命往上蹿,这才放了心。

高粱地弄好了,还有一个外景地需要考虑,那就是颠轿所用的外景地,还包括酒坊。这一定要有广阔且裸露的黄土,酒坊要让人觉得有一种苍凉感,这种感觉在山东肯定找不到,甚至整个华东都找不到。张艺谋想到了西北。当初拍《黄土地》的时候,外景地选在西北影视城,对那个地方他有着极深的印象。

应该说,张艺谋到西部电影城,才真正找到了《红高粱》的力量和灵魂。西部电影城中的荒凉、苍劲以及内敛的力量,使整个影片极具内在的力量,也升华了主题。西北电影城和高粱地的结合,实现了一次艺术的完美对接。

也就是这个时期,张艺谋和肖华的婚姻出现了裂痕。

这道裂痕是因为《老井》。张艺谋为《红高粱》忙乎的时候,《老井》火得一塌糊涂。对于专业人士来说,或许是因为艺术,或者因为突破,但对于市井小民来说,最吸引他们的是因为电影中大胆的性爱镜头。尽管肖华说不在乎,实际上这事还是对她产生了影响。

一次,张艺谋回家,她便对他说:“人家都说你快成‘脱星’了。你自己怎么看?”张艺谋的回答不用想也能猜出:“这是剧情的需要,我第一次演就让我给碰上了。有的演员演一辈子戏也碰不上这种戏,这没什么意思。”听这话吧,有点此地无银三百两的意思。肖华呢,心里显然酸酸地:“你们演床戏的时候,你离与你配戏的女演员那么近,你有什么感觉?”这个话题有点敏感,张艺谋赶紧说:“能有什么感觉,那么多人围着看,大灯光照着。要说有感觉的话,就是你从来不用香水,那些女演员都有一股刺鼻的香水味。”

张艺谋大概觉得老被肖华这样问下去不是办法,因此决定反守为攻,他主动问:“你对我演这些戏以及厂里那些闲言碎语是怎么想的?”

肖华怎么想的,能对张艺谋完全说出?自然只能说些场面话,她要让张艺谋觉得,她是个大度的女人,是个肯为了丈夫的事业牺牲一切的女人。她说:“看见你的那些镜头,心里是很不舒服,但我相信你,对于那些流言我是不往心里去的。因为我知道你的野心还大着呢,你还没有达到你的最高目标。你不会把精力和时间用到别的地方去。以后你达到了目标那就难说了……”

这件事本来没想瞒你

1983年,巩俐报考了山东师范学院艺术系、曲阜师范学院艺术系,结果都名落孙山。经历了两年的考试,巩俐及其父母开始明白一点:她毕竟缺乏专业学习,而这些专业学校需要学生有较高的专业水平。巩俐若想在这条路上继续走下去,就一定得增加专业知识和技能培养。因此,父母多方打听,通过层层关系,找到济南军区前卫歌舞团导演尹大为,希望巩俐拜他为师。

尹大为第一次见巩俐是1985年春节前夕。尹大为回忆说:“她给我印象最深的是那双会说话的眼睛,通过这双眼睛,我看到了一个学员应具备的基本素质和较高悟性。而最使我难忘的则是她浑身充满的那股子傲气。巩俐的这身傲气,不是那种让人一眼就能看出来的,也不是盲目而非常浅薄粗俗的傲慢之气,她是一种充满勃勃生机的青春气息。”于是,他决定收巩俐为徒。

尹大为和张艺谋第一次见面时,张艺谋握着他的手,向他鞠了一躬,说是感谢他为中国电影培养了一位人才。

日后,巩俐成了中国电影的代表人物,也成了中国演员的代表人物,成为中国演艺圈冲出国门走向世界的旗帜。

有关张艺谋和巩俐的“第一次”,肖华在回忆录中谈到了,当然,肖华提供的说词也是张艺谋向她“坦白”的。肖华写道:

下午六七点钟张艺谋回来了,说他还没吃饭。我给他下了一碗面条,自己不想吃,就默默地坐在床上看着他吃。我脑子里一片混乱,似乎丧失了思维能力。张艺谋一边吃一边对我说:“这件事我本来没想瞒你,回来后一直很忙,想等忙完后再告诉你,在山东我们俩还没有什么,到宁夏后发生了那么几次……就是这么回事。”他故意把事情说得很平淡,一副很不在乎的样子。我胸口堵得难受,一句话也说不出来。

肖华的回忆录关于这件事记得很简略,没有细节,甚至没有情节。

其时,巩俐有个男朋友,姓杨,高大英俊,圈内人。在学校,大家能经常看到他们出双入对,常常在学校小卖店一类的地方看到他们一起买零食吃。当初,巩俐接《红高粱》这部戏,她男朋友便竭力反对;巩俐进入《红高粱》剧组后,他们之间便开始产生了矛盾。

其时,巩俐有个男朋友,姓杨,高大英俊,圈内人。在学校,大家能经常看到他们出双入对,常常在学校小卖店一类的地方看到他们一起买零食吃。当初,巩俐接《红高粱》这部戏,她男朋友便竭力反对;巩俐进入《红高粱》剧组后,他们之间便开始产生了矛盾。

巩俐在镇北堡拍《红高粱》中颠轿以及酒坊的一些镜头期间,巩俐和男友之间的矛盾就更加激化了。此时的巩俐处于感情的漩涡之中,痛苦却又不知如何突破。

但凡女孩子遇到这类感情问题,一定会想找个人倾诉和请教,巩俐也不例外。在当时的剧组,张艺谋与她更亲近一些,于是巩俐经常与他聊聊自己的感情困扰以及拍戏以外的事情。两颗心也就是这样慢慢靠近了。

(摘自《印象中国――张艺谋传》,华夏出版社2008年8月版,定价:38.00元。读者王东明推荐。)