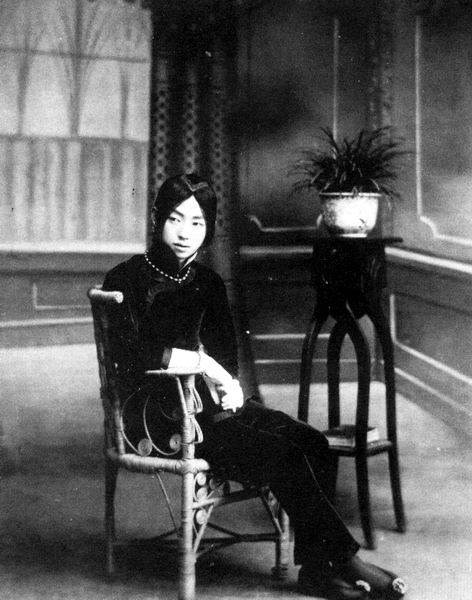

十岁的梅兰芳(1904年)

如果男性之间也有一个人可以被称做“天生尤物”的话,这个人应该就是梅兰芳!

兰芳的名字不用说将来是与中国

一个曾经看过梅剧的苏联剧作家问中国驻苏大使颜惠庆说:“你们中国人为什么要用个男人来扮演女人呢?”颜说:“如果以女人来扮演女人,那还算什么稀奇呢?”

老实说西方人之欣赏梅剧,恐怕多少要受几分好奇心的驱使。可是我们看惯了“男人扮演女人”的几万万中国人和日本人,为什么又对他疯狂地爱慕呢?这分明不是因为他“稀奇”,而是因为他“更别有击人心处!”

兰芳才四岁时,父亲便去世了。十年之后母亲又死了。他既无兄弟,又无姐妹,所以一小便孤苦伶仃,正如他自己所说的:“世上的天伦乐事,有好些趣味,我是从未领略过的。”

幸好他还有个祖母。她悯其孤苦,躬亲抚养,至于成立。另外还有个“胡琴圣手”的伯父。兰芳七岁时便开始学戏。他那驰名的《玉堂春》就是他伯父教的。所以兰芳未到十岁就会唱“十六岁开怀是那王”了。

梅兰芳演出《天女散花》剧照

他们梅家在满清咸同年间在北京便很有声名。兰芳的祖父梅巧玲身躯长得细腻洁白,肥硕丰满而善于忸怩。所以当时便以演风骚的戏出名。在《盘丝洞》里饰那和猪八戒调情的蜘蛛精,玉体半裸,尤其淫冶动人。

梅家之入京,当始于巧玲。巧玲有两个儿子,乳名叫做大琐二琐。大琐名叫竹芬,后改名雨田;二琐名叫肖芬。他两人也继承父业习青衣花衫。大琐年少时粉墨登场也还楚楚可人。大琐就是兰芳的伯父,后来他也因“倒嗓”不能再唱,而改行为琴师。

至于二琐则一直是默默无闻,未见有人捧他,未及壮年,便夭折了,而兰芳就是二琐的儿子。所以他不但少孤,而且家境也非常贫寒。

但是兰芳一小便绝顶聪明,更生得明眸皓齿,皮肤细腻白皙,指细腰纤,真是浑身上下,玉润珠圆。而最奇怪的是他自小便生得一副谦和脆弱的气质,柔和得像一个最柔和的多愁善感的少女。再配上一副清和润朗的嗓音,使他除性别之外,便是个百分之百的姣好的少女。

须知当时北京的优伶,没有人“捧”是永远不能成名的。在那千万个捧客之中,最重要的还是“豪客”。

清季京师禁女伶(北京有女伶系庚子以后事),唱青衣花衫的都是些面目姣好的优童。这种雏伶本曰“像姑”,言其貌似好女子也。后来被讹呼为“相公”。兰芳便是当时百十个“像姑”之一。

这些像姑们当然每个人都想拥有千百个豪客,但是应付这些豪客也绝非易事。他们除在园子里听戏外,还要这些童伶们去“侑酒”去“问安”。在这种场合下,酒酣耳热,猥亵的行为在所不免。清人笔记所载比比皆是。

据说兰芳少时即“以家贫,演戏之暇,时出为人侑酒”。有一个广东籍姓冯的豪客为他“营新宅于芦草园。屋宇之宏丽,陈设之精雅,伶界中可称得未曾有”。那时捧梅者甚众,关于这位冯姓豪客不必多考。

不过时至光绪三十几年时,兰芳仍算不得是“花国状元”。他上面前辈的青衣花衫还有他的师傅陈德霖和王瑶卿。生角有谭鑫培,和武生的杨小楼等。兰芳则不过是当时像姑中的第一二名而已。

但那一批前辈伶人与梅家非亲即故,所以他们对兰芳也加意扶持。尤其那特蒙西后殊恩的杨小楼和谭鑫培也时时援引兰芳为配角。有时亦偕入内廷供奉。北京人曾传说兰芳亦尝为西后面首,此说殊不近人情。至于后来传说他受宠于隆裕太后,虽亦不足信,惟征诸汉唐宫闱往事,固亦未可断其必无耳。

要不是时代有了转变,恐怕兰芳的一生便要和他的先人们一样,到了年老“色衰”的时候,凭自己以往的声名,来当一名管班,授几名徒弟,再去扶持一批小辈子侄,任达官贵人们去“捧”了。

谁知武昌城内一声炮响,大清皇室随之瓦解土崩。兰芳的命运和他的职业一样也起了激烈的转变。

当时罗拜在他的红裙底下的第一流名士,多不可数,梁启超和后进的胡适也常敲边鼓。在这些文人的精心策划之下,于是梅剧的内容情节、唱工、身段、灯光、台词、音乐等等的进步也就一日千里。

22岁的梅兰芳在时装新戏中的试装照

八国联军的混乱期间,天津的女戏子乃乘间入北京演戏而大受欢迎。女伶既兴,则在北京很多唱青衣的男伶都被那唱青衣兼唱花衫女同行挤下去。在民国初年此种情形尤为严重。于是兰芳在各方怂恿之下,在大名士显宦的捧场中,也开始唱起花衫来。为投时好,为求雅俗共赏,为与风骚的女同行争生意,则兰芳唱起花衫来,其任务也就益形繁重了。

为完成这一个繁重任务的第一要义就要举止淫荡。要拼命地“浪”;要浪得入骨三分,要浪得如贾琏所说的“使二爷动了火”。你别瞧兰芳“文秀可怜”,他浪起来可也真够劲。他的女同行想把他挤下去,显然是蜉蝣撼大树。

当他于民国二年在北京怀仁堂唱《小尼姑思凡》时,华北为之轰动。上自总统、内阁总理、各部总长……都夹在人丛中挤眉弄眼。在前三排的席次内,你可找到道貌岸然的蔡元培,一代文宗的梁启超,状元总长的张季直……在“小尼姑”春情荡漾时,你也可看到这批胡须乱飘的老人家们的眉梢眼角也如何地随之秋水生波。

他这一浪,那一批捧他的文人学者们固然为之心荡神移。而那批头插毛帚,代满清王公贵人而起的新统治者更是想入非非。于是梅郎的命运也随之浮沉曲折进入了新阶段。

梅氏皮肤的白皙细腻和脸蛋儿的姣好动人,是尽人皆知的。任何自命不凡的东方女子,在这场合下和他一比,都自觉粗糙不堪。至于一个男人何以能有如此的“花容月貌”呢,那只能追问上帝!因为他实在是天生的尤物。

在24小时之内,你可看到兰芳由一个浪劲十足的杨玉环变成一个以身殉情的虞姬。这是人类性灵中相反的两面,但两个都达到了极端,没有这种天赋的人,是模拟不出的,而兰芳的秉赋中便蕴藏着人类性灵最高境界中的无数个极端。所以他无论模拟哪一种女性美,都能丝丝入扣,达到最高峰。

试问今日天下有几个女人,比我们的梅兰芳更“女人”?你看那以“劈”、“纺”出名的梅郎女弟子,言慧珠、童芷苓,和五十多岁的师傅同时在上海登台,青不能胜于蓝,就是明证。

民国初年,那与我们有同好的日本人,重金礼聘,把兰芳接到东京去。在那辉煌灿烂号称远东第一的东京大舞台开幕典礼中第一个卷帘而出的不是旁人,正是我们的梅兰芳!

男子不必提了。日本少女们则尤为之倾倒。她们被弄得如醉如痴。有的干脆痛快淋漓地写起情书来。那些芳子、蕙子们把兰芳哥哥叫得甜甜蜜蜜。梅郎返沪后,她们好多都丧魂失魄,整日价愁思睡昏昏。

日本归来后,不用说兰芳已是远东五万万人所一致公认的第一艺人了。但是就在兰芳东渡之前,他已是北京罕有的“阔佬”了。民国三四年后,梅氏每天的收入是自五十元至一百元不等,至于千元一晚的特别演出还不在计算之列。外交宴会,绅商酬酢,几乎非有兰芳出演便不能尽欢。到北京游览的外籍游客非一访梅宅不能算到过北京。瑞典皇太子格斯脱,印度诗人泰戈尔均曾踵门造访。生意经最足的美国华尔街大亨,对梅氏也一掷千金无吝惜。1919年美国一批银行家结队作北京之游,请兰芳演唱了30分钟,他们便奉赠酬金美钞四千元。论钟点算这恐怕是世界上艺人收入的最高纪录。须知那善于把“生意当生意做”的美国大亨是最考究一分钱一分货的。如果无所获,他们是拔一毛而利天下不为也。

但是这时的梅兰芳没有因成功而自满,或是因多金而以富贵骄人。他孜孜不倦,勤于所习。在北京深居简出。外人在舞台之外,很少看到他。欧美画师,想替这位名人画一两张速写像也很难如愿,据说是因为梅郎羞怯,不愿多见生人。

他于练习本行技艺之外,也勤于习字画画。兰芳写得一手秀如其人的柳字;也能画几笔疏影横斜的梅花,出手都很不俗。

他不烟不酒,起居饮食甚有规律,私生活十分严肃。对他一举一动最好猎奇的欧美记者,也都说他没有沾染丝毫不修边幅的习惯,并且和他接谈之后,大家都有个共同印象,说他像一个极有修养的青年学者。

不过兰芳究竟是一代风流人物,于两性之间,难免也有佳话流传。被动的不算,主动的则有他与余派须生,名坤伶孟小冬的恋爱故事,这是尽人皆知的。为此兰芳家庭中也曾闹倒过葡萄架。那为兰芳作筏的人,也因此在脸上被抓出个永志不忘的疤。这些,在兰芳出身的社会里,本是贤者不免的事,不必大惊小怪。

经过年余的筹备,兰芳终于1930年终,偕了21名同行,登轮赴美了。在上海欢送的也是一时名流硕彦。

这一次是兰芳有生以来第一次没有把握的演出。他自己当然是如履薄冰,不敢乱作广告,在任何场合,他总是谦躬地说是来新大陆学习的,中国艺术虽然是博大精深,而他自己却是中国的末流演员。如演出成绩不好,那是他个人技艺太差所致。

2月17日晚间,他在纽约正式上演了。这天还好算是卖了个满座。

曲终之后,灯光大亮,为时已是深夜,但是台下没有一个人离开座位去“吸口新鲜空气”的。相反的,他们在这儿赖着不肯走,同时没命地鼓掌,把兰芳逼出来谢场一次接着一次,来个不停。尤其是那些看报不大留心的美国男士们,他们非要把这位“蜜丝梅”看个端详不可。

最初兰芳是穿着剧装,跑向台前,低身道个“万福”。后来他已卸了装,但是在那种热烈的掌声里他还得出来道谢。于是他又穿了长袍马褂,文雅地走向台前,含笑鞠躬。这一下,更糟了,因为那些女观众,这时才知道他原是个“蜜丝特”。她们又非要看个彻底不可。她们并苦苦地央求他穿着西服给她们看看。

须知乱头粗服,尚且不掩国色,况西装乎。女要孝,男要皂,穿着小礼服的梅郎,谁能同他比。观众们这时更买来了花,在台上献起花来,台下秩序大乱,他们和她们不是在看戏,而是在闹新房,并且还要闹个通宵。

最后还是戏院主人出来,说梅君实在太疲乏了,愿大家明日再来,群众始欣然而散。综计这次兰芳出去谢场竟达15次之多。

梅兰芳游美是中国现代史上的盛事。齐如山君虽曾出版过一本《梅兰芳游美记》,而当时想无专人主其事,外国语文似亦未能纯熟运用,以故齐氏的小册子写得十分潦草,而且错的地方也很多。笔者曾将英文资料稍事翻阅,惟以事忙无暇深入亦殊以为憾耳。

兰芳自海外载誉归来时,祖国已残破不堪。东北陷敌,居民无心看戏,有钱人更纷纷南下,因之梅氏演戏的对象亦转以南方为重。他带着他的剧团随处流动,这时已没有张宗昌一流的军阀和他为难,他过着自由职业者的生活,政府对他不闻不问。但是北方毕竟是梅郎的故乡,那儿有他的祖宗庐墓,亲戚故旧。逢年过节,那儿更有大批挨饿的同行在等待着他的救济。祖师爷庙上的香火道人,也在等着梅相公一年一度的进香。

所以每次当兰芳所乘的飞机在南苑着陆时,在那批名流闻人和新闻记者的后面总是站着些须发皓然、衣衫褴褛的老梨园。在与那些“名流”阶级欢迎人员握手寒暄之后,兰芳总是走到这批老人们的面前,同他们殷殷地握手话旧。他们有的是他父执之交,有的是他的旧监场,现在都冷落在故都,每天在天桥赚不到几毛钱,一家老幼皆挣扎在饥饿线上。他们多满面尘垢,破旧的羊皮袍子上,虱子乱爬,他们同这位名震全球的少年博士如何能比!

当他们看到这位发光鉴人、西服笔挺的美少年时,不由得都一齐蹲下“打千”向梅相公“请安”。兰芳总是仓惶地蹲下,把他们扶起。对他们嘘寒问暖,总是满口的大爷,老伯,您老……像一个久别归来的子侄。

1935年,斯大林特地电邀梅博士和胡蝶女士一道至莫斯科演技。在苏联的演出,又获得另一佐证,那就是一个真女人――胡蝶,在一个假女人面前甘拜下风了。那布口袋上一个小酒涡(德国人为胡蝶所作的漫画)的魔力,远没有梅氏的大。她至多吸引了些异性的眼光,不像兰芳之受两性爱慕也。胡蝶的“夜来香”不用说更抵不上梅氏的南梆子了。

苏联归来后,国难益发严重了。近千年来罕有的吼声,抗战开始了!于是兰芳只好随着逃难的群众,避到香港去。所以以后在报纸上除偶尔看到点儿“梅郎忧国”的消息之外,他是不唱戏了。

岁月如流,那万恶不赦的日本军阀,终于上了绞架。国府正式还都,梅郎乃又剃去了胡子,在上海天蟾舞台,再度登台。这时兰芳已五十许人,他的一男一女也已经能粉墨登场而名扬报端了。这时他自己虽然还如以前一样文秀可怜,而嗓音毕竟有了变化。

有的记者问梅先生为什么还不退休呢?兰芳感叹地说还不是为着北平一批没饭吃的同行吗?但是这时穷困的岂只是北平的剧界吗?就是梅剧团本身也很困难。

试一翻梅氏个人的历史,他自12岁为人侑酒起,他看过多少权贵的兴亡,五十年来北京王的此起彼伏,正和兰芳舞台上的变化初无二致。他参与过活的“老佛爷”七十万寿的庆贺大典,他也看过死的“老佛爷”为孙殿英的士兵所尸奸;他看过洪宪皇帝的登基,他也看过袁大太子卖龙袍;他看过汪精卫刺杀摄政王,他也看过汪精卫当汉奸……眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。五十年来他看过北京当朝多少跳梁小丑的兴亡!

(摘自《五十年代的尘埃》,中国工人出版社2008年12月版,定价:25.00元)