1

中宣部前副部长贺敬之近年透露,为胡风冤案彻底平反的中央办公厅文件《补充通知》,早在1985年即已拟出,然而,“在送上级审定的过程中,由于思想文化战线出现动荡,全国范围发生学潮,中央最高层领导人和中宣部主要领导人的变化,迟至1988年才由中办正式发出”。

这个案件,充满太多不应该发生的事。或者说,充满了误读。就思想而言,胡风被严重误读,这是一个方面;另一面,案发之前,胡风自己也一而再、再而三地对形势和处境,对同行和领导,对问题和性质发生误读。这双重的不约而同的误读,如同配合默契的搭档,齐心协力促成这桩千古奇冤。

2

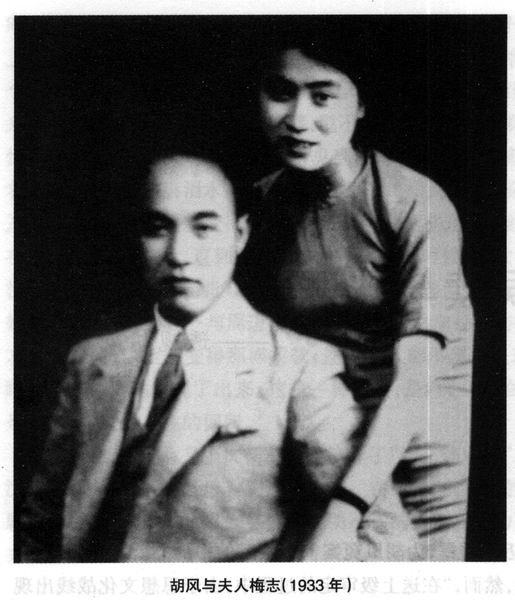

1931年底或1932年,留日学生、革命文学青年胡风加入左联东京支部,并在这之后不久回国一趟,结识了冯雪峰、丁玲、周扬。一年多后,1933年6月,胡风遭驱逐离开日本,刚回到上海不久,周扬就通知他担任左联宣传部长。这个安排理由不详,胡风自己承认,当时无论资历或学力,自己都“没有条件在左联这种革命团体里做领导工作”。这个安排把胡风推上文坛第一线。在此之前,胡风无论理论和创作,都还没有令人瞩目的作为。

这个改变的重要性,还在于搭起一座桥,使胡风通往鲁迅。人生聚汇,常有诡道。胡风、鲁迅相识,是周扬引见的。“一天,周扬陪着鲁迅来了。当时周扬到内山书店去遇见了他,他知道后就要周扬把他引来的。”基于日后长达半世纪吞没了整个文坛的恩怨,这情景也很让人感慨,当时,没有人意识到这是历史性的一刻。

鲁迅一生在文坛持久的朋友不多,“仇视者”则遍布于敌我。成仿吾对他的感受是“一有时机,那便真的睚眦必报了”。然而,胡风却罕见地与鲁迅保持了友好关系。从相识到鲁迅辞世,并未听说他们之间产生过不快――还远不止此,事实上,鲁迅对胡风达到完全信任、可寄心腹的地步。考虑到鲁迅的性格,这近乎是个奇迹;如果同时也将胡风性格并不平柔谦和考虑在内,就更像是奇迹。

与鲁迅的特殊关系,是胡风文学生涯的关键之一;没有这层关系,这个人,连同他的一些重大遭际和命运轨迹,大约都将改换成另一种样子。

3

某种意义上,胡风是上世纪三四十年代中国左翼文学阵营中独一无二的人物。

首先,他是一个思想型的人才。这一点非常特别。 如果只读过“三十万言书”,人们心目中的胡风,是一个满脑子马列文论术语而且执拗、过于认真的文艺理论家。这确实是他的一个侧面。但胡风的少见之处在于,他偏偏还是一个诗人,有一颗感性、情绪跳跃的心,和一种多血的气质。在他名下,形成了现代诗歌重要流派“七月派”。这是另一个胡风,旧体诗、现代诗兼擅,诗风时而沉厚,时而遒劲。胡风称得上理论与创作齐头并进、抽象思维与形象思维兼优。

切勿轻视这一点。反思胡风的悲剧,自信以至于自负的性格,是无法忽略的诱因。直到锒铛入狱前,胡风证明自己作为文人,各方面皆属优秀;只要愿意,任何事他都能够做到一流。他是骄傲的――致命的是,也可以骄傲。经他发现、推出或在他指导下成长的诗人、作家、杂文家、理论家,包括艾青、田间、路翎、绿原、鲁藜、邹荻帆、曾卓、耿庸、何满子、牛汉、阿垅、舒芜、贾植芳……显然他有很好的眼力。好眼力之外,也得益于理论与创作兼擅的优长。他跟他的作者们不单单是创作和编发的关系,也形成思想的互动。正是基于文艺理念的认同度,他周围出现了一个文学群体或文学流派,他则隐然有一种领袖的地位。建国后,胡风之所以有条件试图跟他所谓在文坛“占统治地位”的人分庭抗礼,最高决策者之所以能够把他打成“反革命集团”首领,与他多年发现、培养并用思想深深影响了文坛富于才华的一批人,是分不开的。福欤?祸欤?

但如果仅仅就事论事,胡风冤案的最初起因,尚非有人早就处心积虑构祸图害,甚至也不是什么思想、理论观点上的原则对立(有对立,但这对立本身也是“不平则鸣”的结果及表现形式),而是以一定历史渊源为背景,有感于现实浮沉、世事炎凉、宠辱有别,因负气而走向怨怼,再由怨怼走向对峙。

4

说起这类事情,其实最无新意。历史上,凡是改朝换代之际,就要上演一幕幕争功名争利益的喜剧或者悲剧――通常的轨迹,先是喜剧,再转为悲剧。

自从国共第二次合作、党在延安形成合法政权以来,党领导下的文化战线和知识分子队伍,就从空间上分割成“延安板块”和“国统区板块”,他们在不同条件下开展工作,形成不同的经历。建国后,这两种知识分子之间产生了冲突,谢泳先生认为是“整体思想倾向决定的”。对此,我有不同看法。 我认为,就“整体思想倾向”而言,同属于党领导下的延安知识分子和国统区知识分子,没有根本区别――如果“思想倾向”是指对马克思主义和中国革命的忠诚度。就我阅读上世纪50年代初胡风一派与周扬等文坛当权派的攻讦言论得到的印象论,很难说哪一方在马克思主义意识形态上更正统。我常常感到,在这方面胡风的思想非但不逊于后者,有时反而相对极端。

他们的矛盾,不是思想上的。我用了一个词:当权派。在我看来,这是症结。巨变之后,党领导下的知识分子双翼,一方成为当权派,另一方则相对次要,相对边缘化,不能如事先想象的那样平等分享权力。 这是一种失衡。在革命过程中,党领导下的知识分子两支队伍,在不同地点、不同环境下为党工作。至少从他们各自角度看,他们都对革命做出了重大贡献,这种贡献是无愧于任何人的。然而,现实却逐渐出现一种倾斜――朝延安知识分子一方的倾斜。原因则显而易见,延安知识分子来自毛主席身边,直接沐浴在毛泽东文艺思想的阳光雨露之下,普遍深入地经过了思想改造,他们占得了先机。而国统区左翼知识分子却限于条件,无缘有上述经历。

虽然党从来不曾也不可能公开表示对它领导下的这两种知识分子有亲疏之分,但亲疏却是客观存在。首先,一方经过了整风运动和思想改造运动;另一方却没有,这是事实,这样的区别是无法抹去的。其次,党对知识分子思想改造的高度重视和强调,不可能不使无此经历的一方感到精神上低人一头;反过来,有此经历的另一方适时地流露出洋洋得意的心态也是可以理解的。

1943年,首先是冯乃超在重庆组织《讲话》学习讨论会,气氛别扭,有点不欢而散。翌年,党专遣何其芳、刘白羽莅临重庆,他们的神态举止令重庆一部分左翼知识分子大受刺激,自尊心严重受伤。《胡风回忆录》的描述是,他们的报告“引起了反感”。梅林愤愤道:“好快!他们已经改造好了,现在来改造我们了!”冯雪峰甚至骂了粗口:“他妈的!我们革命的时候他在哪里?”胡风当时在致舒芜的私人信件里说:

……两位马褂在此,豪绅们如迎钦差,我也只好奉陪鞠躬。还有,他们说是要和我细谈,其实已谈过了两次,但还是要细谈。好像要谈出我底“私房话”,但又不指明,我又怎样猜得着。这一回,我预备谈时请他们出题,我做答案。

从梅林、冯雪峰到胡风,玩味他们的措辞,会发现重庆文人与延安文人的矛盾,是由地位、身份、角色的不平衡、不对等造成的。本来,两方面的人大多彼此熟识,六七年前左联时代曾并肩作战,如今只不过其中一些去了延安,另一些因工作需要留在国统区,重新聚首却俨然高下分明。一方以改造者姿态出现,另一方则接受他们的改造。当初革命资格更老,甚至曾经是整个左翼文化领导者的人(如冯雪峰),现在被放到觉悟较低的地位接受训导。不独如是,延安来人不加掩饰的趾高气扬神态,更让重庆文人郁懑难舒。

胡风不能忍受对他多年突出贡献和声望地位的无视,不能忍受对方高人一等的姿势,以为遭遇羞辱和势利,而当场给冯乃超、何其芳以难堪。他显然有勇少谋。我对胡风的最大不解是:他缘何这样不给延安“使臣”以面子,事后却对此毫无警醒呢?外界普遍把他的表现视为向《讲话》的权威挑战,他自己仿佛却根本不认为这会使《讲话》的作者感到不快。否则,十年后他与周扬笔战犹酣之际,居然能想出上书毛泽东、请求有利于己的“圣裁”的点子,这是解释不通的。莫非上世纪40年代知识分子的政治嗅觉,就是这么迟钝?

或许真的如此亦未可知。建国以来,经过大大小小几十次运动,人们的政治意识大幅增强;而在上世纪40年代,即便是胡风那样信奉马克思主义的知识分子,其政治意识也可能还不如后来某个普通百姓。在政治神经欠发达的情形下,我甚至怀疑,某种“不知天高地厚”的心态,在他身上是有的。比如,纯粹从理论角度说,他对《讲话》可能确实不是很放在眼里。《讲话》究竟只是漫谈式的会议讲话,而非一篇专业的学术论文,以胡风对马列文论的研究程度,《讲话》在内容上让他觉得很平常甚至比较浅,是可以想象的。后来,他跟张中晓私下通信议及《讲话》,就露出了这种心迹。不过,这并不表明他会轻视《讲话》,更不等于他会对《讲话》不以为然。《讲话》之为党的文艺方针政策的重要文献这一点,我想他是明白的。或即因此,别人都觉得他对《讲话》不恭,但他自己却颇坦然。

在《讲话》面前,类似上面那种心理活动,可能很多人私下里都有。但糟糕的是,胡风为了他所感受到的不快和个性的倔强,为了煞煞延安知识分子的傲气,也为了替自己(间接也是为国统区左翼知识分子)争一争理由和“权益”,把看法统统写到文章里,或体现在他主编的杂志上。别人心里有看法,嘴上不说;或纵然发几句牢骚,也是挑着场合悄悄地发。胡风倒好,不仅公开、当面表示抵触,而且大张旗鼓搞成白纸黑字。

他主要强调的意思,一是国统区与解放区不同,作家的写作对象和斗争方式客观上没法一致,所以不能把延安的东西照搬过来;这里有这里的具体现实,延安行得通的,这里不见得行得通。再就是类似梅林那样,愤慨于“好快!他们已经改造好了,现在来改造我们了!”以为“他们”并无这资格,而“我们”一直“置身在为民主的斗争里面”,这革命的实践,自然而然便是改造的过程。

这两种意思,本身基本起于不满情绪的宣泄,是为了“消解”延安知识分子的优越感。但是,在旁观者眼中,矛头是对准《讲话》的,是抗拒毛泽东文艺思想的权威。

这样的解读,很快通过有组织的批判表现出来。如果说1944年、1945年重庆零零散散的批判文章和会议中的辩驳,更多的可能尚属嗅觉灵敏者或久有龃龉者的个人行为;那么,1947年在香港躲避内战的一群革命文人――乔冠华、胡绳、邵荃麟、林默涵、黄药眠――凭藉党的《大众文艺丛刊》,并肩发动猛烈攻击,大约就是有布置的了。

此时,胡风如果服输,事情尚可挽回。他的反应,却是一贯的湖北人风格,梗着脖子迎斗,于1948年出版《论现实主义的路》。我个人认为,从那一刻起,大局已定。事情完全脱离了意气之争的初衷,上升到理论和立场对抗的高度。胡风作为一个否定《讲话》的典型,已经“挂上了号”。

但是胡风对局势的误读,还在继续。丝毫没有认识到自己已经在“思想”上被打入另册,仍然以为是他所谓的“老爷们”――文坛上得权得势者――对他个人的打压;或者说,他的斗争如同宋江一样,只反贪官、不反皇帝。因此他坦然,觉得没什么了不起。

不幸,这只是他的看法。

他不曾料到,1949年7月,第一次文代会举行。大会常务主席团名单中,没有胡风;会议选出的全国文联常委中,没有胡风;他只是被选为当时较全国文联还次一等的中华全国文学工作者协会(中国作协前身)常委。主席是茅盾,两个副主席丁玲、柯仲平都来自延安。 而对他工作的具体安排,只是区区《文艺报》编委。

胡风非常失望,他更以一个行动,将自己与“文坛当权派”的矛盾公开化。我们在《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》的“章程及重要文件起草委员会”名单中,看到了胡风的名字。但在起草茅盾在大会上所作报告《在反动派压迫下斗争和发展的革命文艺》过程中,胡风却拒绝参与。这一情况,被茅盾在报告的最后“附言”部分,以“胡风先生坚辞”一语,当场宣布。

他不仅拒绝了报告的起草,对《文艺报》编委的职务安排,也敬辞不受。

这显出了他的孤傲。他想必认为,可以用这种孤傲来刺痛不能公正对待他的人。然而,他完完全全估计错了,也就是说,又一次误读了形势。事实证明,当体制冷冰冰地漠视一个人(不管他觉得自己是一个多么重要的存在)时,这个人就会消失于无形。

他拒不就任,回到上海,从此没人理睬此事。“当权派”读懂了他行为的含义,内心也许恼火,也许并不恼火,只是冷笑。但表现出来的则仅仅不为所动,不闻、不问,更不可能俯首弯腰,用八抬大轿请他回来。

这一等就是四年,直到1953年,在一浪高过一浪的批判已把胡风敲打得差不多的时候,才重新给了他一个《人民文学》编委的位子。这期间,胡风很快为1949年的孤傲后悔了,他费了很大的劲,也品尝了更多的欺侮,才在周恩来的过问下,实现调来北京的愿望。相比之下,《人民文学》编委的位置,并不比《文艺报》编委更重要更显赫,恐怕还稍有不如;但这次胡风再无多言,立即接受。

5

文坛向来恩怨多、是非杂。飞短流长、彼此轻薄、笔伐腹诽、结党拉派之类情形司空见惯,基本都算常态,否则也不叫文坛了。纵然如此,胡风树敌之多,仍有些超乎寻常。

有件趣闻:1954年胡风由沪迁京后,替新居书房自撰“四树斋”名号,那是因为院里种了四棵树的缘故;而当他将落款“四树斋”的新稿拿给邵荃麟过目时,后者脱口而出:“什么?四树斋?你还想四面树敌吗?”藉此,可以想见在熟识者眼中胡风惯常的为人风格。

冤案根源,当然不在人际关系。不过我想,人际不睦也是一剂催动药。

《三十万言书》的初衷,是告倒周扬――这如何可能?周扬虽然上世纪30年代与他有过节儿甚至仇隙,但那样普遍、广泛、持续和大规模的对胡风的批判,显然不可能是周扬依一己之见、凭个人力量搞起来的,一定有更高更大的背景。对此,怎么会判断不出来?如果周扬并非所有一切的原动力,那么,想搞倒周扬最后矛头究竟是指向谁呢?胡风对这些好像都没想过。

胡风认准了这一点:周扬之所以整他,全是对当年“两个口号”论争以及鲁迅的痛斥怀恨在心。不知为什么,他没有设想更多的可能性。比方说,有没有可能,周扬所为是一种职务需要,是一种职务行为呢?倘胡风能够思及这一层,我倒觉得也许他对事态、对自己处境的认识,将更深一步。以我对周扬的研读,延安以后此人很少听从自我内心情感的驱策,几乎做每件事都严格禀依上级指示――不论做对了的事,还是做错了的事。

1985年,胡风逝世。此时老冤家周扬已经失语、痴呆,夫人苏灵扬看了胡风悼词,代表周扬发表看法,她说:“如果周扬能够知道现在对胡风的评价,周扬会感到欣慰的”,她特别强调:“周扬和胡风应该是好朋友。”也许,苏灵扬的谈吐不过是虚与委蛇的外交辞令,但我感到话里有话。“好朋友”云云,至少是暗示:周扬和胡风本来可以不必成为冤家。我想,作为周扬的夫人,苏灵扬能够这么说,可能有所本;比如周扬尚未失智前,他们夫妇间曾经就此有过交流。

当然,这样一桩冤案的本质,与性格无关。但从1943年冯乃超组织第一次《讲话》学习会,到1954年上《三十万言书》,胡风有整整十年时间去摆脱危机。其执迷不悟也如此。这十年他都做了些什么呢?像堂・吉诃德一般,挥舞长矛,向假想敌冲去,在本来就人心叵测的文坛上结了更多的怨,使那些本来就不宽宏高贵的心益发失去怜悯,同时还迟迟不能发现自己的悲剧、危险究竟来自何方。

夫复何言?夫复何言!

(摘自《典型文坛》,湖北人民出版社出版,定价:39.80元)