|

《光明日报》在应用现代信息技术,实现报业生产由铅与火时代向光与电时代转变,采编工作由纸与笔时代向电脑操作转变方面,领全国之先。

1988年5月,光明日报新技术大楼建成,安装调试设备,至12月27日,《光明日报》全部实行电脑激光照排和胶印。这在全国各报中是最早的。1991年2月9日,光明日报这一“七五

”技术改造项目正式通过国家验收。这标志着光明日报从此告别“铅与火”,走向“光与电”的时代。验收会由国家新闻出版署主持。由中宣部、国家计委、财政部、中直管理局等单位的领导和有关专家组成的验收委员会认为,光明日报社圆满地完成了国家下达的技术改造任务,达到了预期的目标。专家认为,“七五”期间,光明日报作为全国报业第一批进行重点技术改造的单位,成功地引进王安电子排版、蒙纳激光照排系统、胶印轮转机等设备,淘汰了落后的铅作业方式,实现了报业生产由铅与火的时代迈向光与电时代的历史性转变。

1995年4月8日,光明日报社建成国内首家大型采编工作平台,采编部门均装备电脑,集中办公,实现现代化管理。这一国内中文报刊首家大型采编工作平台一期工程,标志着中国报业在“告别铅与火”之后又步入“告别纸与笔”的时代,为新闻处理全过程电脑化闯出一条新路子。

光明日报社在国内外有60多个记者站,在北京本部有200多名采编人员,他们过去分别在7层楼的几十个小房间办公,信息传送慢,房间利用率差,工作效率低。光明日报编委会审时度势,决定一步到位,采用现代国际报业先进的新闻处理手段和集中办公的方法。在国家有关部门的支持下,该采编工作平台不到一年便建成投入使用。

来自中宣部、新闻出版署、全国记协、有关部委、北大方正集团公司、四通集团公司,以及首都各新闻单位的有关领导近百人到采编中心参观编采人员的操作,对光明日报跨出的历史性一步给予肯定。

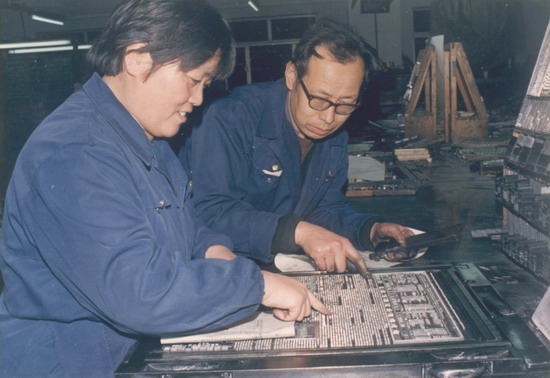

1989年1月5日,本报排版制版全面采用计算机技术,从此告别铅与火,图为夜班编辑与排版师傅拼完最后一块铅版。

1989年1月5日夜,排字车间拼版工人陈秀琴、曹宝鑫在核查最后一块铅版。

光明日报社采编印系统技术改造大事记

1949年5月9日

光明日报社社务筹备委员会正式成立,组成人员由中国民主同盟总部推定为:章伯钧、胡愈之、萨空了、林仲易、孙承佩、谢公望。章伯钧为主席。

5月16日,光明日报筹委会接收了北平《世界日报》的全部资产,包括房产两处,即北京市西单西长安街32号,总管理处及职工宿舍;另西单石驸马大街甲90号,为编辑所和印刷厂。印刷厂有对开印刷机12台,另有排字房、铸字房、筹版房等设施,可以独立完成报纸的排版印刷任务。在《光明日报社组织大纲》中规定:“本报社以编印发行日报为主要业务,得兼营书刊出版及印刷业。”并规定:“本报社业务机构分为三部分:(一)总管理处,(二)编辑所,(三)印刷工厂,均受社务委员会的管辖。”

6月10日,光明日报开始试验出报。

6月16日,光明日报对开四版正式出版,刊登了“团结一致建设民主新中国”的发刊词。

10月1日,光明日报每逢周日出六版。

1950年4月17日,光明日报专刊《新语文》创刊,由中国文字改革委员会主编,发表了《新语文运动的性质跟目前的任务》,发刊词强调:“出版这一专刊,是要为文字改革创造条件。”专刊全部采用横排版。

7月15日,新闻总署署长胡乔木来社报告,传达了毛泽东主席对光明日报的指示:“光明日报办得好,有许多材料是独出心裁找出来的。编辑也好,次序、样式比较好。”

10月1日,光明日报套红刊头,增发国庆特刊20块版。

12月12日,光明日报第一次使用轮转机印刷。机器是从上海《时事新报》社调配的一台德国64?轮转印刷机组装而成。

1952年7月30日,光明日报刊登了《对〈小学暂行规程(草案)〉的几点体验》,及系列文章,介绍北京市6所小学的教学经验。自此全国各小学开始征订光明日报,几个月内,报纸发行量从1万份猛增到5万份,最高达66194份,发行地由华北扩大到全国。

1953年12月24日,光明日报社印刷厂建立制版工程,开始照相制版,并建立印刷分厂,承揽外活。

1954年1月,大型综合月刊《新建设》杂志划归光明日报社,由本社出版印刷。

3月17日,光明日报《文字改革》(双周刊)创刊,周恩来总理题写刊头,专刊采用横排版。

4月4日,光明日报《科学》(双周刊)创刊,竺可桢撰写发刊词。采用横排版。

11月27日,光明日报横排版第一次试样,《文艺生活》、《文学遗产》、《教育研究》等专刊改为横排版。

1955年1月1日,光明日报率先在全国报纸中由直排版改为横排版,并发表了胡愈之的文章《中国文字横排横写是和人民的生活习惯相符合的》,在《告读者》中说:“中国报刊书籍的排版方式,应该跟着现代文化的发展和它的需要而改变,应该跟着人们生活习惯的改变而改变。中国文字的横排横写,是发展的趋势。”

3月1日,光明日报上海航空版发行。

5月1日,光明日报重庆航空版发行。

8月13日,光明日报刊登从15日起试用84个简化汉字消息并予以公布,同时刊出已经使用的第一批57个简化汉字。

1956年9月20日,光明日报发行量达103062份。

1958年3月9日,光明日报刊发专论《知识分子要革自己的命》。

3月12日,光明日报社印刷厂部分干部下放到轮转机和排字房当工人。

6月1日,光明日报发行西安航空版。

6月4日,光明日报报道中国科学院“正在紧张设计另一架计算机”,争取1961年在计算机技术上超过英国。

1959年1月,光明日报社印刷厂安装64?轮转印刷机一台。

1963年,国家计委批准光明日报社在宣武区永安路106号新建办公楼、厂房、宿舍,建筑面积14947平方米。

1964年6月29日,工程开工。

1965年9月25日,光明日报社新办公楼完工,验收合格,交付使用。光明日报主办公楼6层,附带印刷厂、排字车间、拼版房、职工食堂、宿舍等设施,大大改善了办公条件,生产条件,职工住房困难也得到改善。

9月29日,光明日报社由西城区石驸马大街乙90号,迁往宣武区永安路106号。

1968年6月中旬,财政部为光明日报拨款。自文化大革命以来,报社经济状况不佳,从当年年初开始,报社每月亏损3至4万元,经费紧张。报社曾几次给财政部报告,请求予以解决。此时财政部通知报社,关于拨款问题,国务院财贸办公室报告了周恩来总理,总理批示照拨。不久,报社经费即或解决,保证了报纸的正常出版。

1973年8月27日,光明日报报道我国第一台每秒钟运算百万次的集成电路电子计算机试制成功。

1978年4月29日,当日下午5时,《光明日报》铸字车间接到紧急任务:从5月1日起,停止使用第二批简化字。经过铸字车间全体人员的努力,按时完成了任务。

1982年12月26日,香港大公报副总编辑陈凡来信,对光明日报在制版、印刷上提出了一些宝贵意见。

1984年12月5日,光明日报社向财政部报告,党的十一届三中全会关于经济体制改革的决定,为我国经济体制改革指明了方向。中央对新闻事业的改革和发展非常关心。但我国的印刷技术一直还没有摆脱铅印的老工艺,光明日报在某种程度上比其他兄弟报社的印刷条件更差一些。四台国产轮印机(两台B403型,两台小的B203型),最早是1967年安装使用的,最晚是1977年(文革期间)安装使用的,况且没有备用机。4台机器年久失修,速度慢、印刷质量差,还经常发生故障,影响正常出版,急需进行设备更新。报社提出在1985年至1987年间,具体改造为:照相制版设备、老式的手工排字向电脑照排发展;印刷机由铅印机改为胶印机;装订系列化。需要购置照相机1台;电子分色机2台;电脑照排机5台;轮转胶印机5台;装订机2台。需要投资425万美元。

1985年1月22日,光明日报社提出改进印刷厂改造的初步设想,拆除原印刷厂,新建七层大楼,设备更新,改造后的印刷任务是:报纸、书刊、画册、广告和包装品。

2月6日,光明日报社向上级主管邓力群和中央书记处就报社印刷厂技术改造打报告,提出改造方案,一、将现有厂房拆除,面积1404平方米,在原址新建厂房8000平方米,新建拆迁需要450万元。二、激光照排、胶印机、装订机等需要500万美元。其中报社自筹200万元,申请国家建设投资250万元;向香港熊谷深业有限公司贷款500万美元,其中6年内报社偿还200万美元,其余300万美元请国家拨付。邓力群批示:同意。与此同时,报社还就技术改造项目事宜,向中宣部、国家计委、国家经委、中直管理局、财政部等多次报告。

3月29日,光明日报社编委会确定了印刷技术改造领导小组名单后,4月1日,小组第一次会议确定分工如下:组长:王秉德;副组长:林国栋、刘须钦;常务组员:李浩春、谷子贞;组员:白以骥、张小秋、于贵忠、佟兴堤。

4月3日,光明日报社在给国家经委、中宣部、中直管理局的“关于《光明日报》印刷厂技术改造进展情况的报告”中,提出拆除旧厂房基础上新建筑为地下一层,地上七层,每层980平方米,共8000平方米。地下一层为纸库;首层和二层为胶印轮转机车间和配电室发报房;三层为电子分色和电子照排车间,及电子计算机房;四层为印书机房和部分排字车间;五层为装订车间;六层为餐厅和部分资料库房;七层为成品库房。

7月15日,印刷厂技术改造小组给编委会第二次报告,提出经过大家辛勤工作后,现在到了动用资金的时候了,必须更加严肃认真地处理。此时,小组成员都承受着巨大压力,认为如果改造成功,确实实用,能够改变报社面貌;但是也可能花费了资金,号称先进实际无用。更怕报社因此负债累累,无法偿还。为此,小组多次提心吊胆研究论证。还提出:虽然有风险,小组还是应该大胆、慎重、积极工作,反对等待、拖拉,犹豫不决的怕事作风。

7月25日,王秉德、林国栋、刘须钦代表技术改造领导小组向编委会作了半年来工作的详细汇报。编委会认为,印刷厂技术改造是报社历史上没有过的一件大事,在适当时候要召开全社大会,进行动员;在技术谈判引进中,要反复论证认真考察,谨慎从事;需多准备几个方案,保证报纸正常出版;资金准备自筹,在五六年内偿还;技术改造结果上,立足最低方案,争取最高方案;同意成立技术处归秘书长领导;以及人员配备招聘、新厂房布局调整等做出决定。

7月,王秉德、刘须钦、李浩春到深圳,与日本熊谷公司签订兴建印刷厂厂房协议书。深圳市委书记梁湘会见了熊谷公司于元平老板等日方谈判人员。事后于老板感慨道:“深圳和北京和建一亿多美元的京广中心,你梁湘不大过问,对光明日报一百多万元的一个小印刷厂,你又打电话、又亲自过问,看出了你对光明日报印刷厂改造的关心,我说过不赚光明日报的钱,即使赔一点,我也要支持把这件事办成。”

8月5日,光明日报印刷技术改造起步,原厂房拆除。将4台大小轮转机和其他4台机器及附属设备拆卸,运至永定门外沙子口北京运输九厂礼堂、自行车棚和2间平房,临时报点安装。排字房搬入北一楼二楼,为此,国际部、出版社、夜编室、评论部、社办、党办、外办、博览群书、科技服务公司等部门用房全部调整。工程期间,报社全体人员从食堂打饭,需回各自办公室就餐。搬迁工作紧张进行,未发生人机事故,工人们连续工作几个星期不休息,加班加点,冒着大雨工作。各部门的配合也非常顺利,大家的情绪始终很饱满,热情乐观。

11月24日,在保证正常出报的条件下,印刷厂搬迁完毕。从上海人民机械厂聘请的一名技师说:“你们的速度和上下团结一致,是我一生未见过的。这种情况,我也上来劲了,大家干到什么时候,我就干到什么时候。四台机器,拆、吊、运、装,三个半月完成,没见过,如起吊再好一点,可能还会快一点。”

12月1日,光明日报社印刷厂旧厂房开始拆除。

1986年1月10日,报社印厂新技术大楼基础开挖。拔除原238根7米深基础桩。

4月16日,香港熊谷公司4名技术人员到达施工现场。

5月10日,新技术大楼基础槽施工完成。

11月15日,光明日报社与上海市计算机开发公司签署购货合同,购买上海王安电脑发展公司VS100两套主机以及附属设备,包括蒙纳公司激光照排系统,合同金额110万美元。合同规定蒙纳公司为光明日报在香港培训4名技术人员,为期1个月。蒙纳公司还需免费提供五种字体(楷、宋、黑、仿宋、标题宋)。王安公司提供夏威夷一个月2人计算中心高级领导管理培训;一个月香港5人管理级计算中心培训班;7天北京10人计算机应用培训,包括高级文字处理技巧,软件操作,组版终端应用等。

11月29日,光明日报社新技术楼用半年时间完成了主体框架结构,上午举行封顶仪式。总编辑杜导正和日本熊谷(香港)有限公司副董事长于元平出席。

12月3日,光明日报社向国家外汇管理局报告称:我社印刷厂技改工程进展顺利,引进设备的选型已基本确定,主要项目为:(1)东德波吕格公司产546卧式胶印机二组四台,54万美元;(2)西德人民罗兰公司产1092立式胶印机二组,165万美元;(3)日本大网目株式会社产照相制版电分设备一套,44万美元;(4)美国王安公司和英国蒙纳公司合作配套的电子照排设备一套,100万美元。

1987年3月7日,光明日报社印刷厂抽调工人,将从黑龙江日报购置的一组两台大型轮转机拆运回北京。新技术大楼建成后,又将两台轮转机和临时报点的设备及从民主德国购置的两组胶印机,安装在新厂房,保证了报纸的正常出版,节约了大量的资金,培养了一批人才。

4月29日,光明日报社财务处向上海市计算机开发公司付款110万美元,购买王安电脑系统。

6月,民主德国布拉玛格胶印机先到一组两台。

7月,光明日报社新技术大楼启用。

8月3日,民主德国三名技师到报社开箱验货,开始安装轮转机调试。先后试印了四开、十六开、三十二开折页,试了印网点。

8月17日,试印刷了1987年第八期《中央盟讯》8万份。

8月18日凌晨,4时15分至5时45分,试印刷当日光明日报7万份,使北京读者看到了印刷清晰精美的胶印版报纸。光明日报正式从铅印改为胶印,标志着解放后38年铅印报纸时代的结束,是报社印刷技术改造的一次重大进步。

8月20日下午,光明日报4色彩印试验成功,印刷特刊彩色报纸4万份,标志着光明日报具备印刷出版彩印报纸的能力,随着制版等新设备的配备,彩印质量将进一步提高。

10月28日,经过9个月与王安公司密切配合,王安VS电脑系统以及中文电子出版系统顺利开发完成并进入安装阶段。报纸出版工作即将迈入一个新阶段。王安公司对光明日报领导决策的远见卓识万分钦佩,并期望在新管理技术支持下蒸蒸日上。提出“由人工管理转入电脑管理,在作业上必有极大差别。是以,在电脑化初期需要一段并行作业期间,以便电脑系统上的每一最终用户均能对新系统运用自如。这一阶段的成败实为贵社未来电脑化作业能否顺利运作的关键。”有鉴于此,王安公司派出5人支持小组,在电脑系统并行作业期间,从12月1日起,提供三个月的系统与应用技术支持。

1988年5月,安装调试设备顺利进行。

10月,光明日报出版社开发的中西文打字机GMS----2000型,在日本夏普公司批量生产。

12月27日,光明日报全部实行激光照排和胶印。

1989年,此前,因为在发展兼容网络计算机上决策失误,王安电脑公司危机四伏,亏损4亿美元。

1990年3月24日,王安去世。不久王安电脑公司退出中国市场,此后公司倒闭。使报社为解决激光照排系统扩版及版面编排手段少,字形单调等问题的“二次开发计划”无法实施。

1990年4月1日,光明日报向中宣部、物资部等提出定购两组民主德国“科罗赛特型”胶印机的申请报告。报告表示:根据国家制定的《印刷技术装备七五发展规划》,我报被列为第一批进行印刷技术改造的中央级报纸之一。七五期间规划任务是逐步对铅印、铅排、编排、通讯等设备进行技术改造。我报经过4年努力,规划任务基本完成,先后引进美国王安公司电子激光照排系统,初步实现了编、排报纸电子计算机化;引进民主德国胶印机,实现了彩色、黑白、胶印印刷报纸,取得了较好的效果。目前,报社的印刷任务比1986年增加2倍,现有设备能力已不能满足需求。

12月21日,光明日报与北大新技术公司签订北大华光电子出版系统订货合同。

1991年2月9日,光明日报“七五技术改造项目”正式通过国家验收,标志着报社告别铅与火,走向光与电的时代。新闻出版署主持验收,中宣部、国家计委、财政部、中直管理局等单位领导和有关专家组成了验收委员会,听取了项目竣工报告,察看了现场,考察了项目实施情况,认为光明日报社圆满地完成了国家下达的技术改造任务,达到了预期的目标。专家认为:七五期间,作为全国第一批进行重点技术改造的单位,成功地引进了王安电子排版、蒙纳激光照排系统、胶印轮转机等设备,淘汰了落后的铅印作业方式,实现了报业生产由铅与火的时代迈向光与电时代的历史性转变。这些新设备投产后,将扩大生产能力,改善生产条件,缩短出报时间,提高报纸质量,取得较好的技术、社会和经济效益。

1992年9月26日,光明日报使用卫星传输方式,向各代印点传输版面。

12月,光明日报社激光照排系统转入国产化轨道,建立了华光电子出版系统,解决了扩版和版面美化问题。

1993年1月1日,光明日报由每日4版扩为每日8版。

2月25日,光明日报社通过中国出版对外贸易总公司购买德国普拉玛格"UNISET"印刷机流水线一条合同签署,总价200.8万美元。

3月,光明日报社利用新华社卫星通讯网,实现了版面远程传输。使8个代印点所在城市能够看到当日光明日报。

9月,光明日报社安装美国SDG公司研制的蒙纳激光照排机控制数据转换器,使王安电脑系统中的主要设备--蒙纳报版照排机重新使用,避免了经济损失。

1994年12月19日,光明日报编委会决定,成立光明日报采编中心管理处。

1995年4月8日,光明日报建成国内首座大型新闻综合采编网络工作平台,采编部门配备170台IBM微机,集中在新技术大楼5层大工作面集中办公,实现统一管理。是国内首家中文报刊大型采编工作平台,经过一个多月试运行,当日宣告正式落成。标志着中国报业在告别铅与火之后,又将告别纸与笔的时代。为全国新闻采编处理全过程电脑网络化,闯出了一条新路子。作为一家有着46年历史的全国性、综合性报社,光明日报在国内外有60多个记者站,本部有采编人员200余人。过去这些采编人员分布在报社主楼7层几十个房间内办公,信息传递慢,房间利用率低,工作效率差。报社编委会审时度势,决定一步到位,采用现代国际报业先进的新闻处理手段和集中办公的方法,在国家有关部门的大力支持下,将新技术大楼5层1200平方米改造装修,由四通集团公司负责采编系统集成,采用北大方正集团电脑采编系统,不到一年便建成投入使用。工程落成后,采编部门集中到采编工作平台,各部门相对集中,每人配备一台电脑及电脑桌和衣物柜。编辑记者经过五笔字型、书童等输入法培训,很快可以上机操作。实现了无纸笔文字处理,采编工作平台实行标准化,科学化管理。

中宣部、新闻出版署、全国记协、有关部委、北大方正、四通集团及首都新闻单位有关领导出席了座谈会。

5月3日,中共中央政治局委员、书记处书记、中宣部部长丁关根到光明日报视察,总编辑徐光春陪同。丁关根在新落成的采编中心看望了在场的编辑记者,并观看了电脑采编演示,与大家握手交谈。

8月,光明日报社和北大方正合作,通过更先进的国际标准页面描述语言PostScript格式,进行卫星版面传送获得成功。传送效果良好,同时也为彩色版的传送奠定了基础。同时,与北大方正签订长期技术协议,对现有激光照排系统进行“升级改造”,用于出报的组版系统全部采用新一代的WITS3.0系统,被称为“功能最强的中文报纸组版系统”,使光明日报激光照排系统一步跨入全国领先行列。

9月21日,光明日报新闻综合业务网络全面开通。采用北大方正1994年推出的IRS3.0系统检索,建立了有特色的新闻资料库。采编人员可以在电脑上调看有关资料,对编写稿件大有裨益。当日,光明日报社与北大方正集团举行新闻发布会,人大常委会副委员长吴阶平出席并发表热情洋溢的讲话。计算机专家王选说:“光明日报和方正联合建成的新闻综合业务网络在规模、功能和一体化程度方面,在世界中文报业中均居领先地位,在未来信息的再利用方面将产生不可估量的影响。新闻综合业务网络系统在光明日报全面开通,是用先进技术占领市场,又用市场的反馈刺激新技术发展的最好体现。它使报社的编辑部、广告部等部门的工作全部实行电脑管理,记者写稿、传递稿件、电讯稿件接收入网、编辑稿件、部主任及总编辑审稿签发,到画版组版、图片处理、标题处理,直到发排、出胶片、向外地代印点传送版面等,全部在统一的电脑网络上完成。大大增强了新闻的时效性,提高了报纸的质量。”总编辑王晨在讲话中说:“依靠科技进步,实现采编手段现代化,推动我国报业发展,一直是我们为之奋斗的目标。我们愿与科技界密切合作,继续加快这一进程。”出席发布会的有:新闻出版署、电子工业部、国家科委、国家教委、国家经贸委、国家计委有关方面负责人,在京30余家新闻单位的技术部门负责人。

1996年6月,光明日报国内首座大型新闻综合采编网络工作平台,已经接待国内外参观来访者1万余人次。

年底,光明日报从德国引进罗兰UNISET彩色胶印机安装调试成功。不久,又引进计算机彩色拼版系统。彩色印刷报纸的发行,标志着光明日报印刷技术发展进入新的阶段。

1997年7月1日,光明日报采用彩色印刷,刊出创刊以来第一张彩色报纸。为纪念香港回归,将7月1日和2日两天的彩印光明日报,加印数千份,赠送给全国集报爱好者。

1998年1月1日,光明日报(电子版)登陆因特网,是报社新闻事业全面发展的一个重要举措,从即日起,全球读者都可以在每天上午9点,准时看到光明日报及所属《文摘报》、《中华读书报》、《书摘》等。

2005年11月7日,光明日报社引进德国罗兰公司UNISET-75多色高速轮转胶印生产线签约仪式,总编辑苟天林、秘书长张小秋出席。

2006年1月1日,光明日报扩版不提价。每周一至周五12版,周六至周日8版。同日,上海、广州、南京、郑州、沈阳5个印点改为彩色印刷。

6月17日,光明日报社电脑采编网络采编图片库和机要库增设完成。

齐柳明编辑整理 2009年3月23日 |