●当时大家围绕着一张乒乓球桌讨论得很激烈,开始时穆欣与他的翻译刘达容及王兆拓坐在乒乓桌的一端听大家讨论,刘达容不断翻译给穆欣听,他对我的发言轻轻鼓掌表示赞成,这对大家的情绪影响很大,反对我的意见逐渐少起来。

●讨论结果报上去后,中央最后定下来的方针是:“适用、经济,在可能条件下注意美

对此,梁思成先生曾说过:“作为建筑师应该在任何条件下注意美观”,同意梁先生意见的有不少人。但实际上,当“面积”和“造价”都卡得很紧,主要是解决“有”、“无”问题时,除了不“零乱”外,对“美观”很难有所作为。

●把本是“相比较而存在的”技术性问题当作绝对化的标准来追求,必然导致“舍本逐末”的后果,这种观念至今未从根本上纠正,只不过把向苏联“一边倒”转化为向西方技术“一边倒”。盲目求新,求洋,因果倒置的事例比比皆是。

●和西方不同的历史文化背景,决定我们不可能“全盘西化”。那样更将丧失固有的优势。

不澄清历史,就无法走向未来。

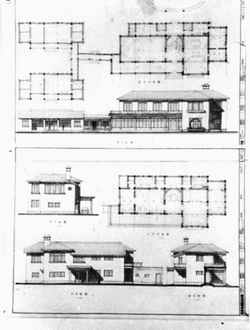

1985年本文作者设计的许世友住宅,体现了当时建筑的“中直风格”。

建国初期的“中直风格”

1949年春刘少奇到天津访问民族企业家宋?卿等,(宋?卿、朱继圣等都是我父亲的朋友,并同为联青社社员)同时朱老总也到天津接见了老工程师,我的老师沈理源、闫子亨等(皆为我父亲的朋友,闫子亨与我父亲同为扶轮社社员,闫子亨曾听过我父亲在扶轮社午餐会上作关于中国农村建设的英文演讲,他很佩服),受到接见,朱老总对他们说:“我们不仅要破坏一个旧世界而且还要建设一个新世界”(大意)他们感到很兴奋。后来我在中直修办处也先后听当时工程处副处长彭则放和中直供给部副部长范离说过同样的话,这也是党中央对建设一个新中国的期望,鼓舞了许多科技工作者和建筑师、工程师。当时关于建筑师、工程师是否有工作可做,以及大学中还办不办建筑系等等谣传很多,朱老总的讲话客观上起了辟谣和安定人心的作用。

1949年夏我在中直修办处参加“新六所”(毛、刘、周、朱、任的住宅和一个服务楼)工程施工后,彭则放、范离等先后传达了朱老总提出的建筑方针:“适用、坚固、经济”,并且解释这是勤俭建国的方针。现在仗还未打完,将来经济发展了再考虑美观问题,当时的新六所工程就是清水外墙不加修饰,这种“中直风格”一直持续到“文革”时“官园”和“中南海”内的工程以及全国各地 包括北戴河、井冈山老区等 的“中直工程”都是清水砖墙,这也是建国初期一种有代表性的“风格”,也应属于“中而新”的探索!1984或1985年我应许世友夫人田甫同志之邀,为许世友设计在京的住宅,没有指标的限制,但参观了同级的陈锡联等的住宅,我的设计仍然是“中直风格”,主要在门窗形式和比例上体现传统。田甫很满意。(因许世友病逝未建)

当时我对勤俭建国的方针是完全拥护的,而且至今坚持不逾,对简洁、朴素的设计原则也很赞成,但是我认为“经济”和“美观”并不必然是矛盾的,“美观”并不一定多花钱,多花钱并不一定就美观。而“经济”却直接制约着“适用”和“坚固”的标准和程度。例如建多大面积才算“适用”?能抵抗多大外力才算“坚固”?彭则放、范离等老同志都很平易近人,我是最早参加中直工作的有专业学历的大学生(一年物理系、两年建筑系)因而他们也经常和我平等自由的交流一些业务知识,如设计与施工的分工与联系、建筑师与工程师的区别等,但我当时的职务不过相当于“实习生”,我的意见他们能耐心的听,但不可能与朱老总的指示相提并论,听过也就算了,并无任何反映……

苏联专家参与讨论“建筑方针”产生

1952年,因为将于1953年开始的“第一个五年计划”作准备,国家成立了中央建筑工程部,(就是建设部的前身)我即由“三校建委会”到建工部城建局报到。当时局长还未到任,只有一个筹备处长冯昌伯以及包括我在内的九个大学毕业生。(7个是学市政工程的,我是学规划和建筑的,另一个是学建筑的)一共十个人,建工部成立后,正式讨论“适用、坚固、经济”的“建筑方针”,各司局负责人都参加讨论,城建局因冯昌伯不懂业务,而且局长尚未到任,他不敢代表局领导参加“建筑方针”的讨论。此外,只有我学历最高而且有主持万余平米设计与施工的实践经历,所以城建局就由我参加在建工部顶层小礼堂召开的“建筑方针”讨论会。

会上,大家的发言都一般化的对朱老总提出的“适用、坚固、经济”的六字方针表示赞同,只有我认为经济是总的前提,而建筑原则应该是“适用、坚固、美观”这和勤俭建国的方针并不矛盾,我之所以坚持并不仅仅是教科书上的“教条”,同时也有实践依据,在“三校建委会”我负责“燕园”中的教室楼建筑群的规划、设计与施工,规划六栋教室楼及两个大阶梯教室,共两万余平米,(第一期建一半,三栋教室楼及一个大阶梯教室,一万多平米)为了与“燕园”的环境谐调所以特别提出要采取民族形式的建筑风格但材料和造价限制却很严格,不可能按照“则例”、“法式”或美国建筑师莫菲(Murphy)设计的原燕京大学的仿古建筑进行设计,而是参照1951年冬我去福建厦门时,一路所见之新建民间二、三层砖木结构建筑及陈嘉庚新建的厦门大学新教学中心“中西合璧”的设计方式,结果造价仅80元/平米,就完成了任务。不仅在北京当时是规模很大的建筑群,比长安街上新建的纺织、煤炭、外贸三个部每个部的面积都大,而造价却低于这些建筑50%以上。因此我据实力争“经济”与“美观”并无必然矛盾,也不违反勤俭建国的原则。但我很孤立,只我一人坚持,当时和我争论最多的是曼丘,他也有实践经验……但他拿不出一个实例能较我设计的燕园中的教学楼造价更低、综合效果更好……(其他同志大多抽象的从勤俭建国原则出发拥护朱老总提出的六字方针),当时建工部只有一个副部长宋裕和范离也在,(我和他打招呼仍称他范部长,但别人对我说,他不是部长,不久就调走了),戴念慈等也并入了建工部,还没有成立设计院,他们在山老胡同,不在灯市口本部,未参加“建筑方针”的讨论,其间戴念慈写了个意见交给了我,我立即转交了。

由于争执不下,在继续讨论时请来了第一个来华的苏联建筑及规划专家穆欣(A.C.MYЩИH他曾为苏联功勋大师、列宁墓设计人舒舍夫的助手,合作过苏联南方城市的规划;并曾为苏联北方军港牟尔曼斯克的总建筑师,对港口城市有丰富的规划建设经验。)他1952年上半年就来了,当时因建工部尚未成立,所以就暂时在中财委城建处,主要由中财委秘书长周荣鑫及城建处长兰田负责接待和安排他的工作,我的同学王兆拓分配到中财委城建处,也随穆欣一起来建工部参加讨论。当时大家围绕着一张乒乓球桌讨论得很激烈,开始时穆欣与他的翻译刘达容及王兆拓坐在乒乓桌的一端听大家讨论,刘达容不断翻译给穆欣听,他对我的发言轻轻鼓掌表示赞成,这对大家的情绪影响很大,反对我的意见逐渐少起来。这时坐在我背后一直未发言的一个同志拍拍我的肩膀,问了我的姓名,我也未在意。后来才知道他是原上海工务局副局长汪季琦(汪楚宝),参加讨论时还未调来,(他是来京参加工会的会议,旁听建工部关于建筑方针的讨论),不久即正式调建工部任中央设计院副院长(院长为建工部副部长周荣鑫兼),1953年后任中国建筑学会第一任秘书长,理事长由周荣鑫兼。

最后,由穆欣发言,他概括了一下大家的意见(大致是:建筑界通行的“适用、坚固、美观”三原则和中国勤俭建国原则是可以统一的)并且介绍说在苏联现在已不再提“适用、坚固、美观”而是“适用、经济、美观”。因为现代的物质技术条件和古代有很大不同,“坚固”现已不应成为问题(“适用、坚固、美观”三原则是两千年前罗马建筑师维特鲁威在他的《建筑十书》中首先提出的,在欧美流行至今)。但是进行大规模的社会主义建设,“经济”是普遍应该注意的问题。中国即将开始第一个五年计划,所以他认为在中国“经济”问题也是应该普遍注意的问题。直到1954年建筑学会组织讨论“四大饭店”(新六国饭店、北京饭店西楼、新侨饭店、友谊宾馆)设计时,第二个来华的苏联专家巴拉金(翻译为陈永宁)针对方山寿批评“四大饭店”不如上海的三等旅馆时,首先肯定四大饭店的标准是适合需要的(当时主要是接待苏、新各国的专家)并且说即使到了共产主义阶段也要注意适用、经济的原则,不应像资本主义国家那样铺张浪费,因为西方那些豪华的旅馆都是为极少数人服务的。

讨论结果报上去后,中央最后定下来的方针是:“适用、经济,在可能条件下注意美观。”

对此,梁思成先生曾说过:“作为建筑师应该在任何条件下注意美观”同意梁先生意见的有不少人。但实际上,当“面积”和“造价”都卡得很紧,主要是解决“有”、“无”问题时,除了不“零乱”外,对“美观”很难有所作为。

在具体实践中一方面对“可能条件下注意美观”仍有不同理解,并且疑问也不少,主要认为没有明确的标准,实际上这是建筑的“美观”指什么而言,和对“建筑艺术本质与特征”的“理论问题”。另一方面在执行建筑方针中,于1954年开始,从批“复古主义”转向批“铺张浪费”引起“削鼻子、削耳朵”的片面节约。因此关于如何正确理解建筑方针和“可能条件下的美观”问题,李富春在1955年6月13日,中央各机关党派、团体的高级干部会议上作题为《厉行节约为完成社会主义建设而奋斗》的报告时指出:“……在第一个五年计划开始的第一年,中共中央还提出了‘适用、经济,在可能条件下注意美观’的基本方针,所谓‘适用’就是要合乎现在我们的生活水平、合乎我们的生活习惯并便于利用,所谓‘经济’就是要节约,要在保证建筑质量的基础上,力求降低工程造价,特别是关于非生产性的建筑要力求降低标准,在这样一个适用与经济的原则下面的‘可能条件下的美观’就是整洁朴素而不是铺张浪费”。以上李富春的讲话是中央对“适用、经济、在可能条件下注意美观”的建筑方针最全面、最权威的说明。

这是针对我国实际情况提出的指导原则,不应该也不可能用国外的学派或流派之见取代。但是经过半个世纪的实践经验,应该能够“与时俱进”的对这个勤俭建国方针有积极的进一步的理解。例如对“经济”的认识或理解不应再是消极的“降低标准”而是在技术改革与创新的基础上不断提高质量、节约成本、降低造价。

此外,关于执行建筑方针中的片面性问题,薄一波在1956年2月22日全国第一次基本建设工作会议上作题为《为提前和超额完成第一个五年计划的基本建设任务而努力》的报告中指出:“为了贯彻党中央厉行节约的指示,国家曾在民用建筑方面颁发了一个造价的控制指标,这是必要的,在节约投资、降低造价中起了积极的作用,但是控制指标毕竟是一个概括性的,估算性的数字,应该经过实践的考验,使之更接近合理和准确的程度。但是在执行过程中发生了一种不顾实际情况,继续压低指标的现象,结果把质量标准搞得过低,很多必不可少的设备取消了,隔音很坏,材料不好,既不适于人们居住的要求,从长远观点看,也并不经济,已快一年的时间,在设计中很少考虑建筑物的美观问题了,在工业建筑中,对于非生产性的投资有适当的压缩……但也应该做得适当,因为把非生产性的建筑减少得过分厉害(如工人宿舍不足,福利设施太差等等)就会反转来妨碍正常生产的进行……”

以上,薄一波的讲话概括了“一五”期间执行建筑方针中的偏差,实例是很多的。例如:(一)1955年我负责建工出版社基建时,办公楼和印刷厂房造价为55元/平米,平房住宅为20元/平米,不但卡面积和造价而且还制订了55条节约措施,我把计划任务外的施工暂设工程(施工用临时建筑)都在规划布局中考虑完工后稍加装修即能保留作行政办公室和机关食堂等附属用房,才勉强满足使用需要。而平房住宅的纸顶棚、单砖隔墙不到顶等“节约措施”,使两户之间根本不隔音,住户意见很大。工程完成后,建工部办公厅主任兼出版社社长陈永清(杨俊是主持工作的常务副社长)来视察,竟然问我:“怎么房子上一点花纹都没有?”我真有些哭笑不得,没好气的回答说:“你去问基建司吧,差点用缸瓦盆取代蹲便器,别说花纹了。”这也说明有些同志认为若有了点花纹就算考虑了“美观”问题了……

(二)三里河“四部一会”(财政部、国家计委等)建筑是重点工程,本不应算非生产性建筑,因为批判“大屋顶”,并且对梁思成先生的“新行政中心规划”有意见所以虽已基本建成,只剩最中间的大屋顶未完工、琉璃瓦等材料都备齐了,以“节约”和反对“浪费”为名,硬把原设计的大屋顶改得不伦不类,当时周总理都说:“文章已做到这般程度,就完成了吧!”但是为了表示坚决贯彻中央建筑方针,硬是把正当中的“帽子”(大屋顶)摘了。实际上并无节约之实效,只是形式主义的曲解建筑方针。(三)1957年薄一波升任副总理兼国家建委主任,当时我因在设计竞赛中多次中选,因而被指定设计他的住宅,虽然他在1956年的讲话中已总结了片面节约的某些偏差,但国务院机关事务管理局的同志还是照章卡面积、卡造价,薄的孩子较多,希望有个较宽(起码需4米宽)的廊子能打乒乓球,但这一要求占了很多面积,此外,还有一个九级的秘书跟着他住,当时他还经常招待苏联专家,有时需要举行家宴,他的夫人胡明感到面积不够,但国家机关事务管理局的同志坚持仍然按照规定不能放宽。我只得把新建住宅楼放在庭院的一角,以便尽量保存院中原有建筑……,薄一波原希望能在内转角处设入口以便能面向庭园,但仍因门厅占面积较多而作罢。最后新建住宅是个很简单的二层小板楼,因为这样最经济。并可保留下庭园中的花厅等大部分建筑作为举行家宴、招待外宾或其他用途。(施工图交由冯民基作后,我未再去过)。但“文革”时为姚文元占用,还大批特批“薄公馆豪华浪费”。实际上就我所知,为薄建住宅时,他正是主管基建的副总理兼国家建委主任,尽管面积不够用,仍然以身作则,恪守国家规定,和“四人帮”毫无节制的为所欲为,实是鲜明的对比。

(四)1958年国庆工程时,人民大会堂的设计方案经过七轮征稿仍无满意方案,主要原因之一是大家都没有设计大会堂和宴会厅的实际生活体验,而最初面积限制在5万平米根本不够,放宽到7 7.5万平米,仍然不够,最后因时间紧迫,一切限制(包括面积)都没有了,赵冬日,沈其动员我作方案时说:“这个设计就看建筑师敢不敢花钱,会不会花钱了”,所以我作方案时主要是根据周总理等提出的实际需要(如宴会厅前要有缓冲的迎宾空间等,另详)和尽可能体现许多中央和北京市委领导同志提出的:既要庄严雄伟又要平易近人的原则(指导思想),根本没有计算面积,更没有想到就此被选用。我的方案被选用后,交北京市建筑设计院作施工图,才计算面积达17万余平米,超过原控制面积2 3倍,并导致原定“十大工程”中的国家大剧院,科技馆等工程不得不下马以保证人民大会堂按期完工,由于某些人为的原因,人民大会堂设计及选用的过程不透明,直到半个世纪后,我才知道有人向周总理汇报时作了手脚,因而杨庭宝先生等参加征稿的同志对最后控制面积竟然超出原设计要求2 3倍的事实难以理解和接受。实际上这是个特殊情况下的特殊结果,不能一概而论,推及其他建筑。并由此引起普遍对“建筑方针”的质疑,更不应形而上学的硬套“建筑方针”,(如赵冬日在《建筑学报》60.2期上发表的文章)这是需要认真专题总结的,首先要还事物的本来面貌,否则这段重要的、有代表性的“史实”被伪劣分子人为的歪曲,则难以成为后世的参考、借鉴。“论从史出”,所以首先要有信史,否则“理论”难免流于概念游戏,甚至危言耸听,误导实践。

“文革”前,建筑事业交替出现大起大落的偏差,主要有以下几个方面的原因:

(1)当时建设资金的积累主要依靠农业收入,丰收则基建规模放宽,标准提高,欠收则压缩基建规模,降低标准,有时一个工程开始设计时是丰收,施工时却赶上欠收,因而不得不“削鼻子,削耳朵”。例如我设计的东华门外贸大楼,北大物理楼等,都是如此被削减得面目全非。(所以这两处建筑及薄一波住宅等竣工后,我至今未进去看过,有些竣工宴会我也未参加)。这是“一五”期间基建工作大起大落的根源之一。

(2)对156项基础工业建筑被认为是“百年大计”质量要保证,对相应的生活设施(包括市政建设)则尽量压缩,造成生产与生活设施建设比例失调,甚至停止保证生产与生活协调发展的城市规划工作,并最终于1958年撤消城市建设部,这是应认真反思和总结的重大认识上的偏差。

历史的总结与启示

应该说,当时这种认识有极大的片面性,生产性的工业建筑及设施只是一种工具或手段,随着科技发展而不断更新,而且生产力发展越快,更新的周期及频率越快,世界各国的生产性设施大多起步时“因陋就简”,随着生产的发展不断更新与完善,包括我亲见、亲知的甘肃制造局以及我国民族工业中著名的永利碱厂,耀华玻璃厂等都是在“修旧利废”的基础上不断提高产品的质量与数量,1953年我们作上海规划时,苏联专家穆欣对上海的“里弄工业”很感兴趣,他对上海市的领导潘汉年等说:“‘里弄工业’出国际水平,这是上海的宝贵财富(主要是指人才)。”过分注重或追求“物”的标准和质量,忽视人的因素(人是生产力中最积极、活跃的因素)“见物不见人”必然会作茧自缚,并且事实上当时苏联的生产技术并不是最先进的,“傻、大、黑、粗”者有之,“少、慢、差、费”者也不少,(蔡方荫先生曾对苏联的厂房设计提出过意见;有些大企业的总体布局因工艺流程落后占地很大,如兰州炼油厂)。把本是“相比较而存在的”技术性问题当作绝对化的标准来追求,必然导致“舍本逐末”的后果,这种观念至今未从根本上纠正,只不过把向苏联“一边倒”转化为向西方技术“一边倒”。盲目求新,求洋,因果倒置的事例比比皆是,而不自觉,更不自以为非,至于生活及市政设施更是随着生产的发展不断相应发展的,所谓规划指标或计划控制指标更是个不断变化的、动态的“平均值”。把一个本是动态的指标,形而上学的当作静态的控制依据。不仅对规划设计工作性质产生种种误解和误导,而且也是导致中央撤消城市建设部的重要原因之一。这并非“计划经济”的过错,更根本的原因是某些人对规划工作的性质理解得非常肤浅所致。而改革开放后不科学的分析总结过去的经验教训,又走向另一极端,盲目的以为“市场经济”可以“包治百病”。但实际上即使西方发达国家、城市规划都是政府行为,不能当作“市场经济”放任自流。

改革开放为建设事业开拓了新的无限广阔的前景,并且我们的经济积累已不再局限于依赖难以摆脱自然界影响的农业生产,但我国的生产总值仅及美国的约1/8 9,而人口却是美国的6倍以上,这些客观现实,决定我们不能放弃勤俭建国和勤俭办一切事的方针,“见物不见人”的盲目攀比高楼林立的纽约等现代大都市(实际上,早在上个世纪初,国际建筑界就公认纽约等大城市是资本主义无序竞争的负面例证),更何况城市是社会生活和历史文化的“物化”。和西方不同的历史文化背景,决定我们不可能“全盘西化”。那样更将丧失固有的优势,使我们这个世界四个最古老文化发源地中惟一延续不断发展至今的重大文明体系成为“拾人牙慧”的文化附庸。只有在充分发挥自己固有优势的基础上不断兴利除弊,扬长补短才能迎头赶上发达国家,这是个艰巨的不断探索过程。“欲速则不达”!歪曲鲁迅的“拿来主义”,不但不能速成,必将适得其反,而且穆欣当年经常说的一句话就是:“规划工作者,对自己的城市要如数家珍”,而现在我们对北京这一世界历史文化名城的起源与发展的历史都其说不一;对什么是“家珍”就更说不清、道不明了!如何能准确的贯彻执行勤俭建国的方针?

所谓“中国式”的或有“中国特色”的现代化道路,如果脱离现实和历史文化基础,只能是“漂亮的空话”,并且是危险的倾向。外域的知识不但浩如烟海而且千变万化,每日每时都在出“新”。但一言以蔽之,这些都是他人“彼时彼地”的产物,如果不了解自己的现实和需要,很难正确、恰当的汲取外域的知识,达到“为我所用”的目的,“知己”才能“知彼”,一切事物“内因”是变化的根据“外因”是变化的条件,二者是辩证统一的。而“内因”是矛盾的主要方面!

因此,我们对“勤俭建国”的建筑方针,应该在不断总结经验与教训的基础上,不断加深认识和理解,“与时俱进”地指导改革创新,而不是以外域的学派(流派)观念取代,更不能取消我们的建筑方针,那样将失去准则和指导方针,并从根本上无视我们的现实(这是不以人们主观意识为转移的客观存在),所以也不可能知道如何才能正确的选择和汲取外域的知识和经验!这是应引起重视的大问题。

1956年设计的东华门外贸大楼选用方案(此为原方案,后削减)