1964年,江青复出后,在文艺界兴风作浪。1966年,她又和林彪合谋炮制了《林彪同志委托江青同志召开的部队文艺座谈会纪要》。《纪要》首次提出了“文艺黑线专政论”这一概念,并以此清算以周扬为首的文艺界,将优秀的作家、

艺术家捆绑在这一概念上,统统打倒。直到“文革”结束后,文艺界人士才挣脱了这条铁链。在当年,“文艺黑线专政论”是如何出笼的?湖北人民出版社新近出版的《周扬与冯雪峰》(徐庆全著)一书,披露了有关内容,现摘录于下:

江青在三十年代问题上大作文章

复出后的江青,觊觎的是整个文艺界的领导大权。要达到这个目的,就必须将周扬为首的文艺界人士打垮,用她后来在“座谈会纪要”中的话来说,就是“重新组织文艺队伍”。因此,在操纵发表给整个文坛乃至中国社会带来巨大灾难的姚文元批《海瑞罢官》的文章前后,江青开始在文艺界“露峥嵘”了。

那么,清算周扬为首的文艺界,缺口从哪里打开呢?周扬在三十年代的所谓问题是江青手中的炮弹之一。

熟知江青历史的人都知道,在三十年代,江青也是左翼文艺运动中的一员。当然,作为一名演员,在当时不免有一些绯闻流传,但从主体上来说,那时江青还是革命的。在“文革”前夕按照路线斗争的标准审视三十年代问题的时候,江青很想遮掩自己在三十年代的一些丑闻,同时达到从历史上来清算周扬的目的。

江青首先从夏衍在三十年代写的一个剧本《赛金花》上作文章。选择这个剧本,有这样两个因素:

第一,掩盖自己的一段历史。1936年夏衍完成这个剧本后,作为演员的江青―――当时用的“蓝苹”这个名字―――非常想演赛金花这个角色。虽然江青是二流演员,但她背后有唐纳撑腰,也颇具竞争力。但是,当时大红大紫的王莹也非常垂青这一角色。双方争执不下,竟然闹到剧团分裂的地步。后来,在夏衍、章泯等人的主持下,江青担任了《大雷雨》一剧的女主角后,她才罢休。这一段历史,在江青看来,当然不是很光彩的。

第二,打击周扬。《赛金花》上演之后,周扬和夏衍等人领导的“剧作者协会”为此召开了一个座谈会。据《文学界》创刊号上的报导,会上认为,《赛金花》是在随“国防文学”而提出的“国防戏剧”口号后“第一个收获到一个很成功的剧本”。而正致力于“国防文学”宣传的周扬,在论述“国防文学”的《现阶段的文学》一文中,以《赛金花》为例,提出挖掘历史题材的问题:

历史的主题大部分还在未经掘发的状况里。鸦片战争以来,中国民族有多少胜利的和失败的英雄事件,有多少不曾被人描写的民族英雄。这些丰富的过去的题材使国防文学的主题有了一种历史的高度。民族革命不但有它的现在,将来,同时也有它的过去,我们要从过去的再评价里引出于民族革命有益的教训。《赛金花》作者夏衍在这一方面的继续的努力给国防剧作开辟了一个新的园地。

周扬和夏衍等人的看法,在鲁迅那里受到了批评。鲁迅在《“这也是生活”……》一文中,以不屑的口气讽刺说:“作文中已经有了‘最中心之主题’,连义和拳时代和德国统帅瓦德西睡了一些时候的赛金花也早已封为九天护国娘娘了。”

鲁迅的讽刺与批评,成为江青打击提倡“国防文学”的周扬和夏衍等人的一个武器。

在文化部1964年文艺整风前后,江青将《赛金花》剧本转交给中宣部部长陆定一,对夏衍进行激烈的批判。江青这种做法,在很大程度上对周扬的命运产生了影响。

周扬在此时虽然并不了解江青的这种野心,但是,按照当时“左”的思想观念,对于三十年代的问题,他一贯的看法也不得不有所改变。在1965年12月召开的青年业余文艺创作会议上,周扬在讲话中,将三十年代的问题竟然上升到“资本主义道路”的高度:

有些同志还大肆宣传“三十年代”的文艺传统,用来对抗延安文艺座谈会以来文艺为工农兵服务的传统,要我们的文艺回到三十年代去,就是要我们离开社会主义的道路,走资本主义的道路。

按照当时“左”的逻辑织成的这个罪名,或许周扬已经意识到、预感到很快也会安到自己的头上来。因此,在他因为癌症住院治疗时,竟然把三十年代问题视为折磨自己的“另一个癌症”。

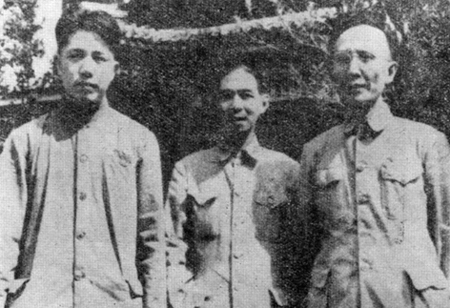

周扬(左一)与郭沫若(右一)、茅盾在1949年第一次全国文代会中的合影。

周扬(左一)与郭沫若(右一)、茅盾在1949年第一次全国文代会中的合影。

1931年4月20日,冯雪峰一家与鲁迅先生一家合影。后排左为何爱玉,右为许广平。

1931年4月20日,冯雪峰一家与鲁迅先生一家合影。后排左为何爱玉,右为许广平。

“文艺黑线专政论”提法的出笼

在当年,由江青召集的这个座谈会是极为秘密的;至于座谈会后形成的《纪要》,也是数易其稿,并经过毛泽东主席多次修改。《纪要》第一次提出了“文艺黑线”:文艺界在建国以来,却基本上没有执行(指毛泽东关于文艺的几篇文章―――引者注),被一条与毛主席思想相对立的反党反社会主义的黑线专了我们的政。这条黑线就是资产阶级的文艺思想、现代修正主义的文艺思想和所谓三十年代的文艺的结合。

这样,《纪要》就把“文艺黑线”的源头追溯到三十年代,并明确地为三十年代文艺判定了性质:

要破除对所谓三十年代文艺的迷信。那时,左翼文艺运动政治上是王明的“左倾”机会主义路线,组织上是关门主义和宗派主义,文艺思想实际上是俄国资产阶级文艺评论家别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫以及戏剧方面的斯坦尼斯拉夫斯基的思想,他们是俄国沙皇时代资产阶级民主主义者,他们的思想不是马克思主义,而是资产阶级思想。资产阶级民主革命,是一个剥削阶级代替另一个剥削阶级的革命,只有无产阶级的社会主义革命,才是最后消灭一切剥削阶级的革命,因此,决不能把任何一个资产阶级革命家的思想,当成我们无产阶级思想运动、文艺运动的指导方针。三十年代也有好的,那就是以鲁迅为首的战斗的左翼文艺运动。到了三十年代的中期,那时左翼的某些领导人在王明的右倾投降主义路线的影响下,背离马克思列宁主义的阶级观点,提出了“国防文学”的口号。这个口号,就是资产阶级的口号,而“民族革命战争的大众文学”这个无产阶级的口号,却是鲁迅提出的。有些左翼文艺工作者,特别是鲁迅,也提出了文艺要为工农服务和工农自己创作文艺的口号,但是并没有系统地解决文艺同工农兵相结合这个根本问题。当时的左翼文艺工作者,绝大多数还是资产阶级民族民主主义者,有些人民主革命这一关就没过去,有些人没有过好社会主义这一关。

这一段对三十年代否定的话,直接暴露了江青等人险恶的政治用心。

第一,把“文艺黑线”的源头追溯到三十年代,周扬、夏衍等人就戴上了“文艺黑线头目”的帽子,而从三十年代以来一直在文艺战线工作的文艺工作者也都捆绑在这条“黑线”上了。既然现在的文艺队伍是“黑”的,那么就有必要“重新组织”新的文艺队伍。这就为他们残酷镇压、迫害广大文艺工作者,“重新组织”自己的队伍制造了口实。

第二,在江青看来,要“重新组织”文艺队伍,周扬等长期在文艺界负责的领导人是其直接的障碍,只有搬掉这个障碍,才能达到目的。为此,将三十年代周扬等所提倡的“国防文学”判定为“资产阶级的口号”,也就直接达到了搬掉周扬等人的目的。

第三,肯定以鲁迅为首的“民族革命战争的大众文学”的口号,使左翼文艺运动与鲁迅这个“盟主”对立起来,纳入到两个阶级、两条路线斗争的范畴。这样,江青就达到了一箭双雕的目的:既否定了三十年代的左翼文艺运动,而又把自己打扮成鲁迅的“拥护”者。

其实,虽然江青对周扬等人早已恨之入骨,但把“文艺黑线”的源头放到三十年代还不是她所能想出来的。否定三十年代的左翼文艺运动,把两个口号的争论往路线斗争上扯,是老谋深算的陈伯达。

另外一个“理论家”,对此也起了推波助澜的作用。这个人就是康生:

1966年3月,在杭州的时候,康生告诉毛泽东:“鲁迅反对国防文学,鲁迅的大众文学与党的国防文学是两条路线。”而当时领导“国防文学”那条线的“党”,是谁的“党”呢?康生言下之意,当然不是正在长征中的党,而是王明路线的那个“党”。这样,同中央失去联系在上海主持文化工作的周扬等代表人物便属于王明线上的人了。而毛泽东当时最敏感的恰恰是“路线斗争”,康生此招,可谓击中“要害”。这个问题虽然早在延安的时候,毛泽东就当面同周扬谈开了、解决了,但时事变迁,他这时也认为:国防文学是民族浪潮淹没了阶级性,还说起鲁迅对夏衍的《赛金花》的批评。

有这两位“大理论家”的点拨,江青横扫文艺界的理由就更充足了。

4月18日,《解放军报》发表社论,公布了这个座谈会的《纪要》。第二天,《人民日报》转载了这篇社论,至此,批判“文艺黑线”公开化。也是在这个月,文艺座谈会《纪要》以中央文件的形式下发。

《纪要》从政治路线、组织路线与文艺思想等等方面彻底否定了左翼文学运动。周扬倡导的“国防文学”,被判定为是在王明的右倾投降主义路线影响下,背离马克思列宁主义的阶级观点的“资产阶级口号”,鲁迅倡导的“民族革命战争的大众文学”的口号,则被明确肯定为代表毛泽东革命路线的“无产阶级口号”。随后,那些当年活跃于左翼文坛而解放后又担任党的文艺部门领导的左翼作家周扬、夏衍、田汉、阳翰笙等也都统统被指控为王明为代表的“左”、“右”倾机会主义路线的追随者或隐藏在革命队伍内部的内奸与叛徒。与之相应,另一方面的结果则是按照权威意识形态的需要来塑造左翼文坛上的鲁迅,把鲁迅视为毛泽东革命文艺路线的代表。这样,左翼文艺运动实践中所发生的矛盾与纷争,一概不加分析地看做是鲁迅所代表的毛泽东革命路线一次又一次地克服以周扬为代表的王明的错误路线而最终取得胜利的过程。左翼文艺运动中所发生的实验性错误或消极面统统都推到周扬、夏衍等那些“异端”身上,左翼文学运动发展过程所具有的丰富性与复杂性因素完全被忽视。

历史开了个大玩笑。此后,与“文革”的10年相伴随,“两个口号”的论争被定为敌我之间的两条路线的斗争,“国防文学”被定为卖国文学、汉奸文学,不仅鲁迅文章中所提到的“四条汉子”都遭受了政治迫害,遭受野蛮的批斗,并长期被关押,那些在鲁迅文章中被点过名的“论敌”,也同样未能幸免,而拥护鲁迅的“民族革命战争的大众文学”口号的冯雪峰等人,也并未因此得到开脱,一样处于被打倒的地位。在此过程中,鲁迅虽然得到了空前的重视,但其中架空鲁迅、神话鲁迅的现象也与之伴随始终。