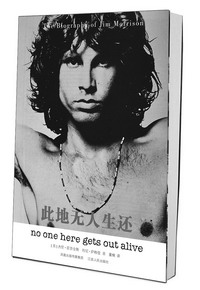

1980年9月,“大门”乐队主唱吉姆・莫里森出现在《滚石》杂志的封面,依然是一脸的倔强神情,附上的标题是“他知名,他性感,他已经死了”。而就在前一年,一本关于他的传记《此地无人生还》进入了众人的

1980年9月,“大门”乐队主唱吉姆・莫里森出现在《滚石》杂志的封面,依然是一脸的倔强神情,附上的标题是“他知名,他性感,他已经死了”。而就在前一年,一本关于他的传记《此地无人生还》进入了众人的

莫里森出生在一个军人的家庭,“童年时没有足够的玩具和书籍”,没有固定的居所和朋友。父亲的严厉和经常性的缺席,使他的顽劣和反叛更加泛滥。有一次在路上看到一场车祸,“受伤和死去的普韦布洛印弟安人倒在沥青公路上”,被他在数年之后,称为“我生命中最重要的时刻”。中学时开始进行大量的阅读,包括垮掉派的大部分作家,阿尔图特・兰波,柯林・威尔逊的《另类人》(The Outsider),尼采的《悲剧的诞生》,诺尔曼・布朗的《生与死的对抗》,乔伊斯的《尤利西斯》。这些作品,对他产生了重大的影响,自然而然地,他开始写诗,并渴望像诗人一样生活,像哲人一样思考。在影像表达上的失败之后,他发现了摇滚乐,恰为他的自我表达找到一个新出口。

在《结局》中,莫里森于寥落的吉他声中,向某人、某物告别。在洛杉矶的“威士忌a Go Go”酒吧表演的几个月间,这首歌看似散漫地逐渐生长成为《大门》(The Doors)专辑里将近十二分钟的歌曲,其中呈现的末世景象,至今令人难忘,诗歌和音乐的结合,达到近乎完美的境界。莫里森在1969年接受访问时说:“每一次我听到这首歌,就意味着一些特别的东西触及到了我。它一开始可能仅仅是一首简单的致一位女孩的告别曲,但是,我设想它在何种程度上也可以是对某种童年的告别,可以是几乎任何你想它成为的东西。”正因为《结局》具有多种理解的可能性,弗朗西斯・福持・科波拉的《现代启示录》,就在影片的开头用上了它,和整部影片的气氛十分贴合。在一次演出中,莫里森更是挑衅地在歌中放入了十二行诗句。这一段落可以说是惊世骇俗,冷静叙述了一名“杀手”潜入画廊,带上面具,上演一出《俄狄浦斯》的情形。不同的是,这位“杀手”是有意为之,“面具”只是一种象征性的蒙蔽,这更是对传统的一种反叛。

莫里森着迷于在任何一个层面拓展边界,毒品和酒精,帮助他向任何体验敞开身心。这样的优势是在舞台上,他也有超越边界的强烈冲动。安托南・阿尔托的戏剧理念,认为戏剧应超越现实,超越社会冲突,应该创造一种话语、动作及表达上的形而上学,有更“崇高而隐秘”的目标,他一直钟情于此,于是也提出了一个与此对应的说法,即“摇滚戏剧”,想要在摇滚乐范畴内实践“残酷戏剧”的理念。演出时,莫里森毫无顾忌地借由药物,将自己推入迷狂,顿时将整个舞台化为一个“场”,他就是一个启示者,一个萨满巫师,在音乐的华丽陪衬下,力图向世人开启一扇扇“知觉的大门”。而这件事的反面,就是他无法控制自己不断扩张的破坏力,有意或无意地制造了几起引起巨大轰动的事件,对乐队产生重创。

1971年,吉姆・莫里森卸下明星的光环,携同情人帕米拉・柯森离开美国,去往巴黎。那里更像是他的精神家园,可以让他沉静下来。他把大量的时间用在诗歌上,和朋友相遇,也总是在谈论诗歌,偶尔停下来,随手把灵感记在本子上。他的诗歌有着格雷戈里・柯索的影子,时而有灵性的闪光,但是却散发着更为黑暗和内省的气息。那一年,莫里森神秘地死在巴黎寓所的浴缸中,尸体未做解剖,最后葬在贝尔・拉雪兹神父墓地,和很多伟大的灵魂安睡在一起,也许这对他来说,是一个不错的结局。

《此地无人生还》,[美]杰里・霍普金斯、丹尼・萨格曼著,董楠译,江苏人民出版社2008年1月第一版,36.00元