在新疆,孜然的需

孜然是当之无愧的新疆第一调料。所谓的新疆味道,某种程度上来说就是孜然味道。我想象一个人,在新疆生活了足够长的时间之后,他的身上、他的心灵以及他的气质,就会散发这种独特的味道。

孜然是当之无愧的新疆第一调料。所谓的新疆味道,某种程度上来说就是孜然味道。我想象一个人,在新疆生活了足够长的时间之后,他的身上、他的心灵以及他的气质,就会散发这种独特的味道。

作为新疆人中的一员,我使用孜然,消费孜然,爱着孜然,却对这种植物缺乏必要的了解。在延时近20年之后,我才第一次看到长在地里的鲜活的孜然。

此时是5月上旬,我站在托克逊县夏乡色日吉勒尕村的大片孜然地里。此时的孜然,一半在开花,一半开始结果。细小的紫色花朵缀满枝头,随风摇曳,闪现在一望无际的绿色中。村民们在为孜然除草,近旁的麦子在静静抽穗。

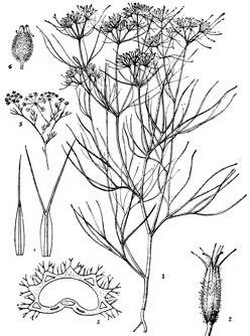

记得在乌鲁木齐时,孜然专家张谦告诉我孜然开花的特点是“无限花序”。也就是说,每一株孜然都在尽最大的努力,使自己的复伞形花序无限繁衍、开放。这几乎是对自我极限的一次挑战。打个不太恰当的比喻,孜然开花就像节日的焰火在夜空无限盛开。所不同的是,礼花过后是空洞的夜晚,孜然花开过则是芬芳的丰收的原野。

我蹲下身,仔细而入迷地观察一株正在开花的孜然。英国诗人丁尼生说,当你从头到根弄懂了一朵小花,你就懂得了上帝和人。面对一株孜然,我也想说同样的话。

孜然的学名为枯茗,也叫安息茴香、野茴香,为伞形花科孜然芹一年生草本植物。它的原始产地在北非和地中海沿岸地区。目前世界范围内种植孜然的主要国家是印度、伊朗、土耳其、埃及、中国和前苏联的中亚地区,基本上分布在从北非到中西亚的干旱少雨地区。由于孜然是制作咖喱粉的重要原料,印度是世界第一孜然大国。

新疆孜然为伊朗型,它是通过丝绸之路从波斯传入古代西域的,与胡椒、安息香的东传有着大致相同的线路。新疆曾经是我国孜然的唯一产区,2005年种植面积达70万亩。近几年从新疆引进后,内蒙、甘肃和云南也有了一定数量的种植,但新疆的种植面积仍占到全国的80%以上。

孜然不仅是新疆最重要的食物调料,还是维吾尔药中必不可少的药材。药理表明,孜然果实及挥发油,有驱风、兴奋神经、健胃、抑菌作用。

孜然飘香的街区

在乌鲁木齐二道桥、喀什老城、和田大巴扎等一些孜然飘香的街区,孜然为我们打开了认识一座城市的门。借助孜然的香味和感官的陶醉,我们似乎能一下子抓住城市的灵魂。因此,我称这些地方为“孜然街区”。它们常常是城市最古老的部分,是热闹的商业饮食区,同时也是最具魅力、最让人流连忘返的地方。

不少旅行者是通过气味来发现并喜欢上乌鲁木齐的。这就是这座城市大街小巷到处弥漫的烤羊肉串、各色馕饼、热腾腾抓饭的香味,尤其是孜然这种首席香料的气味。它先是抓住你的嗅觉,继而征服你的胃口。就像普鲁斯特笔下的小玛德莱娜点心,多年之后当你在别的地方闻到类似的气味时,会情不自禁回想起在新疆旅行时度过的难忘时光。

作为乌鲁木齐最著名的维吾尔族聚居区,二道桥是中亚美食博览中心,是一席流动的色彩、音响、气味的盛宴。当然,我更喜欢那个“沿街为市”的老二道桥,街上人头攒动,烤肉炉烟雾缭绕,建筑(尤其是几座木结构的清真寺)有时光的沧桑感,给人一种踏踏实实、真真切切的“在人间”的感觉。而改造过的二道桥,尽管洋气了,现代化了,却多了些刻意的香艳的色彩,少了些原初的朴素和世俗化的亲切。假如有一天,烤肉炉和馕坑纷纷向室内转移了,古老的街区将变得面目全非,留下的只有叹息了。

在二道桥,孜然独特的芳香来自烤肉炉、馕坑,来自快餐店、宴会厅,来自调料铺、药材店……孜然无处不在,它的芳香四处飘游、弥漫。是孜然激发了维吾尔饮食的特点:质朴、浓郁、热烈。这种特点与新疆大地呈现的气质和风格是一致的。一个地方散发的气味和气息也会打上这片地域的印记。

我不知道孜然这种波斯香料是什么时候传入西域的,但回顾人类的历史,无论是东方人还是西方人,对异域香料的需求和热爱由来已久。马可・波罗在描述13世纪的杭州时说,这座城市一天就运来了5吨波斯胡椒。“香料滋润人们的生活,使生活变得更为丰富多彩:它是药品,可以治病;是调料,使饭菜更加可口;是香水、润肤剂和春药,可使人心旷神怡。”马斯格雷夫在《改变世界的植物》中说。

爱德华・谢弗在《唐代的外来文明》一书中指出,几乎所有的香料都经历了一个从神坛走向世俗的过程。古时候人们常常在祭祀用的酒和肉中加入香料作为调味品,目的是为了防止祭品腐坏,增加祭品对于神的吸引力。后来,香料渐渐世俗化了,走下了神坛,搬上了贵族的餐桌,甚至还进入了寻常百姓人家。

我不知道孜然是否也经历了从神坛到世俗的演变。但细究孜然的风格特点,它绝对不是养在深闺人未识的那种。它的芳香浓郁而热烈,紧贴着大地。天生就属于民间,属于大众,属于世俗生活的光阴和食谱。

在新疆城市街头,烤肉是最为普及的风味快餐。一只烤肉炉,一点细盐、孜然、辣椒面,就能烤出美味可口的羊肉。滋滋冒油的肉串,孜然的香味,还有烤肉师傅的吆喝声,成为一幕幕生动的街景。三五朋友,围着一只烤肉炉,喝着地产的啤酒,海阔天空地聊着,不亦乐乎?不亦快哉?

一只烤肉炉不仅用来烤羊肉串,还能用来烤羊排,烤羊杂,烤牛肉,烤鸡肉,烤鱼,烤玉米,烤蔬菜,等等。一只普普通通的新疆烤肉炉,轻而易举就能烤出一席街头盛宴。

烤,古称炙,作为烹饪法的一种,有着悠久的历史。马王堆一号墓出土的2200多年前的有关饮食的遗策中,就有“牛炙”、“豕炙”、“鹿炙”、“鸡炙”等烹饪法。《诗经・瓠叶》写道:“有兔斯首,炮之燔之;君子有酒,酌言献之。”描写了士大夫宴饮宾客的情景。诗中的炮和燔就是炙,是烧烤。随着农耕的兴起,烧烤法渐渐在内地退场了,只有在西北畜牧业地区,特别是在新疆,继续在发扬光大。据说山东出土的东汉时期的《庖厨图》,图中的烤肉炉,与现在新疆普通的烤肉炉造型酷似。如今,随着新疆烤羊肉走向(重返?)内地,越来越多的人对孜然有了认识。孜然飘香,勾起了人们旅行中的新疆记忆,也激起了尚未到过的人们对新疆的神往。

在二道桥,我常常感到孜然的香味不仅仅来自各种美食,还来自别处:来自古老的维吾尔音乐,来自艾德莱丝绸的绚丽,来自民居里的壁挂和地毯。还可能来自几家旧书摊,在那里,我买到过维文和汉文对照的《弥勒会见记》、12本的《维吾尔十二木卡姆》和汉译《纳瓦依诗集》。那么,孜然的香味有可能来自纳瓦依的诗集,来自诗中的新月、美人、花瓣和露珠……

托克逊:零海拔之下的孜然

三疆交汇在城外,打的每人要一块。古丽妹妹不怕晒,气温四十说凉快。夏天床铺院子摆,活人愣往沙里埋。四季无雨不见白,村里老树一边歪。自流井水不用采,路边小溪上坡来。石刻水系山上呆,零点标志睡楼台。蜂窝小屋戈壁盖,干鲜葡萄一块卖。屋顶上面堆棉柴,高粱面馕如花开。夏乡都种乡下菜,联栋大棚像大海。

这是一首名为《托克逊十八怪》的新民谣,它准确而生动地道出了托克逊的风土人情特征。托克逊是我国唯一的零海拔城市。“黄海零海拔”就刻在县委县政府综合办公楼的第九个台阶上。

从县城大十字往东南方向,我们已行走在黄海海平面之下了。我忽然想到:原来大名鼎鼎的托克逊孜然是生长在零海拔之下的!

事实上,从托克逊县的夏乡到吐鲁番市艾丁湖乡,构成了新疆孜然的最大产区。这是一个巨大的地理斜坡,从零海拔到海拔-155米,孜然在海平面之下找到了适合它们生长的家园。

色日吉勒尕村。桑树掩映下的一个维吾尔族村庄。10年前,在村委会主任、自治区人大代表吾甫尔・托乎提的带领下,村里开始种植孜然。全村510户人家,有420多户种孜然,现有栽种面积4000多亩,是一个名副其实的“孜然村”。他们的孜然,大多套种在棉花地和玉米地里,可使土地的效益成倍增加,因此村民们的种植积极性很高。

“色日吉勒尕的水好,土壤好,孜然就长得好。”吾甫尔・托乎提说:“去年每公斤孜然卖到了20块到25块,这是从来没有过的,今年大家的劲头更足了。”

当桑椹成熟时,孜然也开花了。紫红色的钟状小花,密密麻麻,层层叠叠,如同原野上铺上了美丽的花毯,煞是好看。孜然总是一边开花,一边结果,黄褐色的双垂果,如同挂在枝头小小的珠玑。

孜然的生育期不到90天,一般3月下旬播种,6月中下旬成熟。当全田85%成熟时,就可收获了。此时,植株由绿变黄,田野上飘着孜然的奇香。农民们将成熟的孜然连根拔起,在麦场上阴干、打碾、扬尘、收储。这时候,色日吉勒尕完全变成了一个香喷喷的村庄。村道上、树荫下、打场上、房舍里,到处弥漫孜然的香味。农民的手上、衣服上也粘了浓浓的香气,几天也洗不去。甚至牲口圈里都是孜然香――农民将孜然秆放在里面,可防蚊虫叮咬他们的牛羊。

孜然的亩产量一般是几十公斤,而色日吉勒尕村平均达到了100公斤左右。吾甫尔・托乎提说,这一年孜然长得好,亩产量不会少于120公斤。我问是什么原因。他说:“是风少。”

风少或风小,这在托克逊是个奇迹。在新疆,谁都知道托克逊是著名的风区。若要评选托克逊的第一“特产”,非大风莫属。在这个县的历史上,曾有一年刮108天大风的记录。每年3月到5月,大风刮倒大树、房屋乃至汽车、火车的事情,常见诸新疆的媒体报道。在托克逊县城和乡下,我看到的树木和庄稼基本上都歪向东南方向,这是常年西北风的劲吹造成的。

有人说,托克逊的树是歪的并不奇怪,风实在太大了,把老爷爷的胡子都吹歪了。还有人说,托克逊几天不刮风,孩子们就不习惯了,他们就玩风的游戏,相互用嘴吹风。风停了,就开始在孩子们的嘴巴里“呼呼呼”地刮。

风小,是老天爷对孜然的眷顾和保佑;风大了,长在地里的财富就会被吹跑。

由于孜然种植,色日吉勒尕村出现了十几位孜然经纪人。他们将农民手中的孜然收集起来,卖给内地来的客户。而这些客户又将这些孜然贩到全国各地乃至国外。如此说来,一个偏远的维吾尔村庄的孜然已经走出国门了。

我想起那年我去鄯善县迪坎村,住在房东库尔班・铁力甫家里,他将托克逊孜然贩到中亚和西亚的一些国家,一个村民做起了并不顺当的国际贸易。在《迪坎组诗》中,我特意写了一首《我的房东》,这是我迄今为止写过的唯一与孜然有关的诗。诗中最有趣的也许是:布什总统居然也与孜然发生了联系。

房东库尔班・铁力甫/一见我就问:/“伊拉克战争何时结束呢?”

库尔班早年闯荡西安/先卖烤肉、抓饭,后卖孜然/将托克逊孜然,贩到了/沙特、阿联酋、伊朗、伊拉克……/“我做的是国际贸易。”他说

伊拉克战争爆发了/他的二十吨孜然积压在西安/价格一天天下跌/他忧心忡忡,坐立不安/“伊拉克战争何时结束呢?”/他读报、看电视,逢人便问/人也一天天瘦下去了

他有一双宝贝女儿/十四岁的阿孜古丽/和十一岁的柯尔比努尔/回到乌鲁木齐,我给她们寄去了/《安徒生童话》和《格林童话》/但我知道,安徒生爷爷和格林兄弟/对孜然的销售与出路无能为力

啊呀呀,真是全球化了/麦当劳和肯德基暂且不提/美国大片倾销银幕上的霸道/布什总统的一个决策/将伊拉克拖进了战争深渊/布什总统的一个念头/传递到最最遥远的迪坎/影响了我无辜的库尔班大哥的/利润收入,和正当买卖

整夜不愿消停的沙尘暴/像是战场上持续作响的枪炮/我似睡非睡,梦见/一颗美国制造的子弹/击中了托克逊的一粒孜然

孜然专家的工作

在张谦女士的物性测定实验室里,当她拿出精心培育的两个孜然新品种和一瓶提炼的孜然油给我看时,其神情和说话的语气就像是捧着自己心爱的作品。

张谦是新疆农科院粮食作物研究所的研究员,曾长期从事粮食加工的研究。2000年1月,她开始领导一个科研小组,对孜然进行攻关研究。这在国内尚属首次。她们的课题是“新疆孜然产业化关键技术研究与集成”。

张谦和她的课题小组先后发表了《安息茴香油脂的超临界CO2提取工艺研究》、《新疆不同地区安息茴香籽实品质分析》、《超临界CO2萃取新疆安息茴香油脂的品质比较》等科研论文。尤其是她在2001年采用SFE工艺提取孜然油,出油率达15.69%,在国内已见的报道中是最高的。孜然油的研发,无疑为今后改革新疆烟熏火燎的烤肉方式提供了可能。

随着对孜然的研究,张谦对这种植物的感情也在加深。2004年,张谦去泰国农业大学留学,带去了自己提炼的一小瓶孜然油。她用它为泰国同学做新疆风味的烤肉,他们品尝后赞不绝口。第二年,她去土耳其考察,在大巴扎上品尝了黑胡椒烤羊肉,感到比新疆烤羊肉的味道差远了。她对土耳其人只迷恋胡椒的顽固态度有些失望。就像印度人,只知道将孜然放入咖喱中,而不懂得让它们返璞归真,单纯使用,实在是有点不可思议。这是不是一种饮食上的保守主义呢?

我想起多年前听来的一个故事:上个世纪80年代初,有两位维吾尔小商人去了澳大利亚。他们知道澳国是畜牧业大国,羊很多,就带去了一包孜然,本来是准备给自己用的。澳大利亚人没见过孜然,但他们很快就接受了这种中亚调料,并到了迷恋的程度。就这样,两位维吾尔人干脆做起了孜然生意,几年时间下来就从小商人变成了大商人,意外实现了自己的“淘金梦”。

看来,与印度人、土耳其人相比,澳大利亚人在饮食态度上要开放和包容得多。这其实也是一种文化态度。孜然通过丝绸之路从波斯来到西域,被新疆人接受了,但它不单属于新疆,理应为更多的人分享。

“孜然的香味,就是现在新疆的香味,也是古老西域的香味。”张谦说。有了这样的理解和热爱,我相信她在孜然研究的道路上会走得更深、更远。

沈苇1965年生于浙江湖州。1988年移居新疆。著有诗集《在瞬间逗留》,散文集《新疆盛宴》、《新疆词典》等。获首届鲁迅文学奖。本版曾发表其诗歌《帕米尔散章》。