点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:文旭(西南大学外国语学院)

摘 要:文化认知语言学作为认知语言学的最新发展,强调文化在语言表达与人类认知中的核心地位。本文系统梳理了文化的内涵及其历史演化,指出文化不仅是语言的重要基石,更是塑造人类认知结构的关键因素。本文深入探讨了文化对认知过程、认知动因及情感认知的多层面影响,揭示了不同文化背景下人们在感知、推理和情感表达上的差异。基于认知语言学的理论框架,本文进一步分析了文化概念化的多种形式,包括文化范畴化、文化隐喻化、文化转喻化、文化图式化和文化框架化,阐释了文化如何通过语言反映复杂的认知模型与社会行为规范。本文认为应加强跨学科的融合与创新,拓宽理论视角和研究方法,完善文化认知语言学理论,为深化语言、文化与认知之间的互动研究提供坚实基础。

关键词:文化;文化认知;文化概念化;文化认知语言学;认知语言学

一、引言

笔者(文旭 2024a)在《外国语文》上发表的《文化认知语言学初探》一文阐述了认知语言学的文化视角和文化认知,以及文化认知语言学的理论基础、研究目标和话题。这引起了国内外一些专家学者的关注和兴趣,但限于篇幅,有些问题还没有得到深入探讨,甚至还未涉猎。文化认知语言学作为认知语言学的一种新的发展趋势,强调语言表达和理解不仅是认知过程,更深深植根于特定的文化认知模型和文化经验之中。它突破了传统语言学对语言结构的机械分析,更加关注语言使用者如何借助文化认知模型建构意义,反映语言与文化认知的互动关系。

不同文化背景下语言认知的差异性和多样性,使得文化认知语言学面临挑战与机遇。如何科学地建构文化认知语言学这一学科,揭示语言、文化、认知(或心智)之间的互动关系,成为当前亟待解决的问题。基于此,本文旨在对文化认知语言学所涉及的几个核心问题进行探讨,如文化的内涵与演化、文化对人类认知的影响、文化概念化(cultural conceptualization)等,期望这些探讨能为该学科的进一步发展提供理论支持和研究启示。

二、文化的内涵与演化

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。”语言是文化的重要载体,也是“文化整体中的一部分”(马林诺夫斯基 1987:7)。“一个民族的语言反映了该民族的文化、心理和思维方式。”(Deutscher 2010:1)语言与文化、认知(或心智)之间的关系已成为语言学研究的热点。有鉴于此,要研究文化认知语言学,首先就要明白什么是文化。每个民族都有自己的文化,每个民族的文化又都蕴含着自己的民族特质。但文化是什么?可谓仁者见仁,智者见智。Kroeber &Kluckhohn(1952)系统梳理了164种文化的定义,对人类学、社会学等学科产生了很大的影响。据统计,关于文化的定义,后来的研究达到上千种。可见,“文化,文化,言之固易,要正确地加以定义及完备地加以叙述,则并不是容易的事”(马林诺夫斯基 1987:2)。

在中国,“文化”一词最初由“文”和“化”两个字组成,各有不同之义。在先秦典籍中,“文”与“化”多单独使用,如《周易·贲》中提到“文明以止,人文也。观乎天文,以察时变。观乎人文,以化成天下”。这里隐含“以文教化”的思想,但尚未形成“文化”一词。西汉刘向在《说苑·指武》中首次将“文化”连用:“圣人之治天下也,先文德而后武力。凡武之兴,为不服也。文化不改,然后加诛。夫下愚不移,纯德之所不能化,而后武力加焉。”此处“文化”实际上是指“文治教化”的意思,即以礼乐制度施行教化,与“武功”相对(司马云杰 1987:7)。南朝时期的萧统在《昭明文选》中提到“文化内辑,武功外悠”,这延续了“文治教化”的含义,仍为政论话语。然而,现代“文化”概念的转型肇始于19世纪,经西方的culture概念传入东亚。日本明治学者西周等用汉字“文化”翻译culture,赋予其“人类精神活动总和”的现代含义。晚清学者梁启超等人借道日本引入该译法,取代严复“文明”等旧译,强调民族精神特质。20世纪初,“文化”与“文明”分野渐明,前者侧重精神、习俗等抽象层面(如语言、艺术),后者偏向物质、技术等具象成就。1897年,康有为在《日本书目志》中直接采纳日译“文化”一词,标志着其现代意义正式进入汉语。

梁漱溟、钱穆、张岱年等都对“文化”有一些定义或看法。例如,梁漱溟(2011:7)说:“文化就是吾人生活所依靠之一切,意在指示人们,文化是极其实在的东西。文化之本义,应该在经济、政治,乃至一切无所不包。”钱穆(2016:1)在论述文明与文化时说:“文明偏在外,属物质方面。文化偏在内,属精神方面。……文化则必由其群体内部精神累积而产生。”钱穆(2012:33;2020:2,4)还说:“文化是指人类生活之总体,……文化就是我们的‘人生’,只是并不指我们每一个人个别的人生,乃是指的一个大群体的人生。……文化必然有传统,无传统就是无文化。”张岱年和程宜山(2017:3-4)认为:“文化是一个包含多层次、多方面内容的统一的体系,或者说是许多要素组成的有一定结构的系统。……它主要包含三个层次:第一层是思想、意识、观念,等等。第二层是文物,即表现文化的实物。第三层是制度、风俗,是思想观点凝聚而成的条例、规矩等。……文化按其所面对的问题可分为三个方面,即人和自然关系的方面,人和人关系的方面,以及人自身的关系——如灵与肉、精神生活和物质生活——的方面。”

由上可见,“文化”一词在中国的嬗变,从古典的统治策略术语,演变为涵括人类全部精神创造活动的现代概念,折射出中国语言对跨文化知识的创造性转化和创新性发展。这一过程既包含汉字本义的基因延续(如“文”的符号性和“化”的动态性),也体现全球化时代语义重构的复杂性和多样性。

在西方尤其是欧洲,culture(文化)一词也有一个演化过程。这个词最初源自拉丁语cultura,本义指“耕种”或“耕作”(land cultivating)。这一最初的含义反映了人与自然之间的互动关系,即通过耕作改善土地,体现了一种“培养”和“滋养”的过程。17至18世纪,欧洲思想家开始将culture引申为对人的培养,特别是精神、道德和知识的教化,这显然是culture的隐喻化过程。例如,英国哲学家培根将文化视为“精神的耕作”,强调知识和理性对人类心灵的塑造作用。19世纪,人类学与历史学兴起后,culture逐渐被用来指代一个民族或社会的整体生活方式、习俗、信仰与价值体系。例如,泰勒(1992:1)在其《原始文化》一书中,就这样定义文化:“文化就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”泰勒的这一经典定义将文化视为人类社会生活中所有学习到的知识和行为方式的总和,强调文化的复杂性和社会传承性,极大地影响了后来的文化人类学与社会科学。

20世纪,随着符号学和认知语言学的相继兴起与发展,文化的研究重心转向文化如何建构意义和认知结构。例如,Geertz(1973:5)认为,“文化就是由人类自己编织的意义网络”,强调文化作为共享符号体系,塑造人们的世界观和行为模式,是人们用来理解和建构现实的符号体系,因此对文化的分析不是一种寻求规律的实验科学,而是一种探索意义的解释科学。马林诺夫斯基(1987:14)也认为:“文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的习惯,它们都是直接或间接地满足人类的需要,一切文化要素,若是我们的看法是对的,一定都是在活动着,发生着,而且是有效的。”他在《科学的文化理论》(1999:56)中还说:“文化是由部分自治和部分协调的制度构成的整合体。它依据一系列原则而整合。例如血缘共同体通过生育,空间相邻通过合作,活动中的专门分工,最后但同样重要的是,政治组织通过权力的运用而整合。每个文化的完整性和自足性都归因于一个事实,即满足基本的、实用的及整合化的全部需求。”这显然强调了文化在建构意义等方面的重要作用。

认知语言学强调语言、认知与文化的不可分割性,认为语言不仅反映文化,而且也深刻地塑造着人类的认知结构。文化是一套共享的认知系统,它通过语言得以传递、保存和重构。认知语言学通过分析语言中的范畴、隐喻、转喻、框架、图式等认知模型,揭示文化认知的内在机制。例如,Lakoff &Johnson(1999:69)就认为,文化知识的一个重要组成部分就是一些规约的意象以及关于这些意象的知识。同时,变成隐喻习语的知识也是文化知识的重要组成部分。“一种文化中最基本的价值将会与该文化中最基本概念的隐喻结构联系在一起。”(Lakoff &Johnson 1980:22)Langacker(1999:16)也认为,语言是“文化最基本的工具和成分,文化在语言结构中的反映是普遍的,也是非常重要的”。中国哲学中的“天人合一”观念体现了中国文化里人与自然和谐共生的认知模型,如《孟子·尽心上》的“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣”。这里的尽心、知性、知天,可以说是“天人合一”的雏形。当然,不得不承认,人道与天道还是有差别的。此外,王阳明的“知行合一”之说也反映了中国文化的一个基本认知模型,那就是认识与行为、思想与生活必须一致。英语的TIME IS MONEY隐喻则反映了西方文化对时间的经济价值的重视。从最初指“耕作”到现代涵盖知识、信仰、符号体系和认知框架,culture一词的演变反映了西方社会对人与自然、人与社会以及人与自我的认知深化。文化概念的发展历程体现了人类不断探索自身存在与意义的历程。

诚然,随着社会的进步与科学技术的发展,当代学者更加关注文化的多元性、多维性、动态性与演化性。文化不再被看作固定的实体,而是一种不断被建构、协商和再创造的软实力。互联网、全球化、跨文化交际和数字媒体等,使得文化认知更加复杂多变。文化既是知识和习俗的总和,也是赋予世界意义的知识体系、符号体系、行为模式、权力结构以及社会现实的多重层面,更是塑造人类认知和行为的共享模式,体现了文化作为复杂认知和社会现象的本质。这些特征揭示了文化的多维度和深刻内涵,有助于全面理解文化的本质,也为文化认知语言学的研究奠定了坚实的理论基础。

但是,在文化认知语言学的研究中,我们更关心的是文化如何影响人类认知和人类语言。如果文化无所不包,就什么问题也说明不了。因此,这里我们可以根据文化认知语言学这一学科建设的需要,从纯主观的角度给文化下一个工作定义:文化就是指一个社会中所有成员共享的认知系统,包括价值观、态度、意识、信念、规范、取向、行为模式以及所有社会成员普遍持有的潜在假设等要素。

三、文化对人类认知的影响

文化“渗透于人类行为的各个方面”(West &Turner 2010:364),对人类行为的影响非常深远。“生活的一切方面,无不受文化的触动,无不因为文化而改变。这些生活方式指的是人的个性、人表现自我的方式(含表情方式)、思维的方式、身体活动的方式、解决问题的方式……”(霍尔 2016:16)文化与认知是密切关联的,正如Langacker(2014:28)所说:“认知在所有层次上既是具身的,也是文化内嵌的。”Tomasello(1999:4)甚至认为:“一个合理的假说就是,现代人所展示出的各种令人惊异的认知技能和产品,是人类自身物种的独特方式或文化传播方式的结果。”

文化对人类认知的影响是多维和多层次的,涵盖了认知过程、认知机制、认知动因、认知原则、认知识解、认知方式、认知结构、认知策略、思维方式、时空认知、情感认知等许多方面。这里选择三个方面举例说明。

(一)文化对认知过程的影响

文化不仅塑造语言和行为规范,更深刻地影响个体的感知、注意、记忆、推理和决策方式等认知过程。例如,在视觉注意方面,研究发现:东方文化背景下的参与者表现为整体式注意,关注背景及其与主体的关系;而西方文化背景下的参与者则倾向于分析式注意,重点关注图像中的中心对象。这反映了文化认知过程的根本差异。在推理方式方面,Nisbett(2003)认为:东方文化偏好归纳思维,强调情境和整体联系;西方文化则偏好演绎思维,注重规则和逻辑一致性。这导致两者在因果关系判断上存在显著差异。在决策风格方面,有学者通过跨文化实验证明:集体主义文化中的个体倾向于风险规避,重视社会和谐;而个人主义文化中的个体则更倾向于风险承担,强调自我实现。更多实证研究表明:关于面部表情识别的跨文化差异,东亚人更依赖整体面部信息,而西方人更注重局部特征。这进一步佐证了文化对认知过程的系统性影响。

文化对认知过程的影响还可以通过语言事实予以说明。例如,在描述空间关系时,英语习惯用相对方位词(如left和right),而澳大利亚某些土著语言则普遍使用绝对方位词(如north和south),这反映不同文化对空间认知的不同方式(Levinson 2003;Distin 2011:81-82)。此外,颜色词的差异也是文化影响认知过程的语言体现。纳瓦霍语细分了多种蓝绿色调,有专门词汇区分,而英语仅用blue或green覆盖类似色彩,这影响了两种文化成员对颜色的感知和范畴化。再如,汉语中的亲属称谓极其复杂,区分多种辈分和亲属类型,这不仅反映社会结构,也影响认知范畴的形成。这些语言事实说明,文化通过语言系统影响人们的感知、注意、分类(范畴化)等认知过程,形成具有文化特征的认知模型。

(二)文化对认知动因的影响

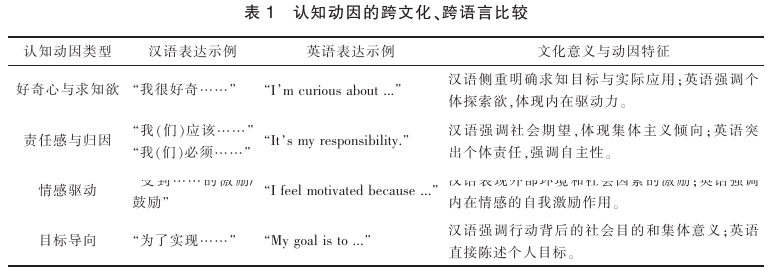

认知动因是指驱使个体进行认知活动的内在动力或原因。它反映了个体为何愿意注意、思考、学习和解决问题,是认知过程背后的心理推动力。文化对认知动因的影响充分体现在不同文化中语言表达的差异上,这反映了文化价值观和社会规范对个体认知驱动力的塑造。例如,中国文化强调社会责任与集体期望,语言表达倾向于通过责任感和义务感来体现认知动因,汉语中的“我(们)应该……”“我(们)必须……”和“为了实现……”表达了行为背后的社会动因和集体目标。相比之下,西方文化则强调个体自主性和内在动机,语言中常见的动因表达直接反映个体的兴趣、好奇心和个人目标,如英语表达式“I’m curious about ...”和“My goal is to ...”突出了认知动因的内在驱动性和个人目标导向性。此外,归因语言的差异也体现文化对认知动因的影响。例如,汉语常常使用“必须”“应该”等词汇,强调社会规范的驱动作用。但在英语中,个体常用“It’s my responsibility.”或“I’m accountable for ...”表达对行为的自主承担。在情感动因方面,汉语多体现外部环境或集体力量的激励,如“受到……的激励/鼓励”,而英语则更倾向于突出个人情感的激励作用,如“I feel motivated because ...”这些语言事实不仅反映了文化差异,也揭示了认知动因形成的文化基础。通过跨文化、跨语言的比较分析,可以发现认知动因的文化塑造机制,不仅影响认知内容和方式,更在深层次上决定了个体为何以及如何参与认知活动。我们可以用表1进行比较分析:

(三)文化对情感认知的影响

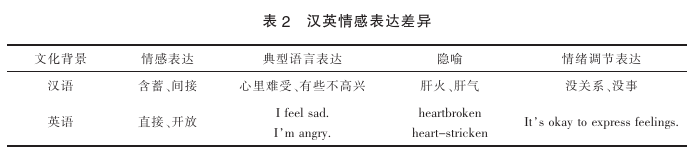

人非草木,孰能无情。情感是人类天生的本能,如《礼记·礼运第九》中说:“何谓人情?喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲,七者弗学而能。”七情六欲是人的正常情志活动,适当宣泄或许有益身心健康。文化对情感认知的影响体现为不同文化在情感识别、表达、谈论和调节方式等方面的显著差异。首先,情感表达方式会因文化而异。在中国文化中,情感表达趋含蓄和间接,如汉语常用“心里难受”或“有些不高兴”来弱化负面情绪的表达,体现对社会和谐及他人感受的尊重;而西方文化通常鼓励直接、坦率地表达情绪,如英语“I feel sad.”和“I’m angry.”等表达较为直接明了。据说,爱斯基摩人没有表达生气的词汇,也感觉不到这种情感;塔希提人(Tahitians)识别不出内疚、悲伤、渴望或孤独,他们把我们所称的忧伤描述为疲倦、恶心或身体上的痛苦;斯巴达人的母亲在听到儿子战死沙场的时候会微笑(Pinker 1998:364-365)。其次,情感隐喻反映了文化特有的认知模型。例如,《黄帝内经·素问·阴阳应象大论篇》中说:“人有五脏化五气,以生喜怒悲忧恐。”人有五脏,五脏之气化生五志,于是产生喜怒悲忧恐五种情志活动。五志与人体五脏(心、肝、脾、肺、肾)分别相对应,故有“喜伤心”“怒伤肝”“思伤脾”“忧伤肺”“恐伤肾”之说。这就是为什么在汉语情感词汇中,“肝”常与愤怒、生气相关,“肺”则与悲伤、忧愁关联,反映了中医对情感与身体器官关系的独特认知,如“肝火”和“肝气”。在英语中,heart常作为情感的中心隐喻,如heartbroken和heart-stricken都表示极度悲伤。此外,文化还影响情绪调节的规范与策略。例如,西方文化强调个人情绪的开放表达和调节,认为自我表达有助于心理健康;而中国文化则倡导抑制情绪以维护群体和谐,语言上多采用“没关系”“没事”等表达缓和情绪的措辞,体现社会适应性调节。最后,文化中的自我观念影响情感认知的内涵。中国文化的互依自我更强调情感在社会关系中的作用,影响语言表达中的人称和情感指向;而西方文化中的独立自我促使个体关注内心感受和个人体验。如表2所示,文化通过语言表达、隐喻体系和调节规范,塑造了多元化的情感认知模型,对跨文化交际具有深远意义。

四、文化概念化

文化认知的一个重要组成部分就是文化概念化。它是指在不同文化背景下人们如何理解和组织关于人、社会与自然等方面知识和经验的认知过程。这里把文化概念化看成是动态的认知过程,而不是像Sharifian(2017)那样看成是结果。文化概念化包括多种不同的类型,如文化范畴化(cultural categorization)、文化隐喻化(cultural metaphorization)、文化转喻化(cultural metonymization)、文化图式化(cultural schematization)和文化框架化(cultural framing)。这些可统称为文化认知模型化(cultural cognitive modeling)(文旭 2024b)。下面我们列举几种常见的类型予以说明。

(一)文化范畴化

我们每天都在使用范畴,每天都在范畴化。范畴化能力是人类基本的认知能力之一,如果没有这一能力,人类很难在现实生活以及其他社会行为中发挥作用(Taylor 2003)。文化范畴化指的是人们基于特定文化背景对事物进行系统分类和组织的认知过程。这一过程不仅反映了客观事物的特征,更深刻地体现了文化的价值观、社会结构及生活习惯对人类认知的塑造作用。颜色范畴化是文化范畴化的典型实例之一。Berlin &Kay(1969)通过跨文化研究发现,世界上的语言中一共有11个基本颜色词,但不同语言对颜色的划分却存在显著差异。此外,亲属关系范畴化在不同文化中表现尤为显著。汉语亲属称谓体系极为复杂,详细区分父母双方、辈分和年龄,反映了中国文化对家族等级与血缘关系的重视(Chao 1968)。而英语亲属称谓体系较为简化,更符合西方核心家庭结构的文化观念。食物分类范畴化也反映了文化的差异性,如日本文化中将食物分为“主食”“配菜”和“汤”,反映其饮食结构和社会习俗;而西方文化中“主菜”“配菜”和“甜点”的划分则体现不同的餐饮文化。

在时间范畴化方面,中国传统的十二时辰制度体现了农耕社会的时间循环观念;而犹太文化从日落开始计时,这种时间范畴与多数西方文化午夜计时形成对比。此外,文化范畴化还广泛体现在抽象概念和社会认知中。Lakoff &Johnson(1980,1999)认为,隐喻和转喻作为认知机制,也在文化范畴化中扮演着关键角色,塑造人们对抽象概念如时间、生命和情感的理解。文化范畴化研究不仅深化了我们对语言多样性的理解,也为跨文化交际和传播提供了重要的理论支持。因此,文化范畴化作为文化概念化的重要组成部分,是理解语言、认知与文化交互关系的基础。

(二)文化隐喻化

文化隐喻化是指文化通过隐喻机制,将抽象的概念、价值观以及社会现象具体化、形象化的过程。隐喻不仅是语言表达的修辞手段,更是文化认知的基础结构,反映了文化独特的思维模式与世界观。隐喻“既基于身体经验,也基于文化经验”(K?觟vecses 2015:95)。不同文化基于其历史背景、哲学体系及社会实践,形成了各自特有的隐喻体系,这些隐喻深刻塑造了人们对人生、时间、情感、社会秩序等核心概念的认知和表达方式。

例如,人生的文化隐喻化就是指通过隐喻将人生这一复杂抽象概念具体化、形象化的概念化过程。人生隐喻不仅反映了不同文化对生命意义和人生经验的理解,也塑造了个体对自我和世界的认知模型。在西方文化中,LIFE IS A JOURNEY(人生是旅程)是最典型的隐喻,强调个体在生命旅途中面对的选择、挑战和成长。这一隐喻通过起点、路径和终点的意象,突出了自主性和进步性。此外,西方文化中的LIFE IS A DRAMA(人生是戏剧)隐喻强调个人角色扮演与命运的戏剧性,源于西方戏剧传统的影响,如莎士比亚的戏剧。人生隐喻丰富多样,如LIFE IS A GAME(人生是游戏)强调人生中的策略、竞争与运气,体现了西方文化对个人能力与环境挑战的重视。LIFE IS A STORY(人生是故事)突出了生命的叙事性和个体的独特经历,强调人生过程的连续性和意义建构性。此外,LIFE IS A ROLLER COASTER(人生是过山车)形象地表达了人生起伏和情绪波动,反映对人生不确定性的认知。而LIFE IS A BATTLE(人生是战斗)则体现了西方文化中面对困难和挑战时的坚韧精神。这些文化隐喻共同建构了西方文化对人生自主性、挑战性和故事性的文化概念化。

相比之下,中国文化中的人生隐喻更强调自然和命运的循环,如“人生是(流)水”。这一隐喻体现在“上善若水,水善利万物而不争”《老子·八章》,以及“行贤而去自贤之行,安往而不爱哉”(《庄子·山木》)等思想中。它寓意人生的无常与顺应自然,说明理想的人生应效法水,柔韧处下、滋养万物、顺应环境;反对刻意造作,强调“不争之德”与自然流动。《老子·八章》还提到水之七善:“居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。”这不仅是对水之品性的深刻描述,更是通过水来比喻人生以及为人处世的智慧和道德准则。而印度文化则多以“人生是轮回”来隐喻人生,体现佛教和印度教关于生命轮回与解脱的哲学思想。这些跨文化隐喻的差异揭示了不同文化对人生价值、命运控制和自我实现的认知取向。通过比较分析,人生隐喻的多样性不仅可以丰富文化认知语言学理论,也可以促进跨文化理解和跨文化交流传播。

(三)文化转喻化

文化转喻化是指在同一认知域或理想化认知模型中,通过转喻机制实现概念间转移的重要文化概念化过程。不同于隐喻依赖的是两个认知域之间的结构映射,转喻是基于概念间的真实关联关系,如部分与整体、容器与内容、地点与机构等(文旭 2014)。这一机制不仅丰富了语言表达,也反映了文化对认知结构的塑造作用。典型的转喻如用“北京”指代中国政府,体现“地点—机构”的概念转喻;用“杯子”代表杯中饮料,体现“容器—内容”的概念转喻;用“红领巾”指代“少先队员”,体现“领属物—领属者”的概念转喻。

跨文化对比表明,转喻化在不同文化中的表现存在差异,反映各自社会结构和文化认知的特征。例如,在中国,常用“中南海”作为政府机构的转喻,但在美国,却是“白宫”作为政府机构的转喻,这反映了政治中心地理位置的文化象征意义。此外,在美国“华尔街”泛指金融界,而在日本则由“东京证券交易所”作为经济权力的象征,这种地理位置转喻体现了各种文化对权力和经济活动空间的认知差异。容器与内容的转喻也呈现文化特色,英语的a glass of wine中,用glass代指酒,而在阿拉伯文化中可能更倾向用“杯”(cup),这体现了日常饮用习惯的差异。

总之,文化转喻化作为语言和认知的桥梁,不仅丰富了语言的表达资源,也体现了文化认知模型的差异。跨文化转喻的对比研究不仅有助于深化对语言多义性和语义灵活性的理解,也为跨文化交际中的误解提供了解释路径,具有重要的理论和应用价值。

(四)文化图式化

认知科学中的“图式”概念,是指人类大脑中组织知识的认知结构,可帮助个体理解、解释并预测世界。例如,社会角色图式中儒家的“君子”图式就是一个儒家的“仁+义+礼+智+信”的动态组合图式;“家国同构”图式是一个隐喻图式,其中的国是家的进一步放大(君臣≈父子)。文化图式化是指某一言语社团的文化成员基于共同的历史经验、社会实践和知识积累,形成的一套认知结构,用以解释、组织和预测社会行为及文化现象的过程。这些文化图式不仅帮助个体快速理解复杂的社会信息,也为语言使用和文化传承提供认知基础。典型的文化图式包括节日图式、家庭角色图式和礼仪图式等,它们体现了文化对社会秩序和价值观的认知模型。以中国春节为例,春节图式涵盖了贴春联、吃年夜饭、放鞭炮、拜年及祭祖等一系列文化活动,帮助文化成员共同建构节日的意义与社会期待。中国的家庭角色图式则规定了父亲、母亲及其他长辈等不同角色的责任与权利,反映了传统社会对家庭结构的认知和规范。汉语的敬语系统体现了复杂的礼仪图式,细化了不同社会身份在不同场合下的言语行为,彰显了中国文化对尊卑与谦逊的深刻认知。此外,西方的婚礼图式通常包括订婚、交换戒指、宣誓等环节,构成文化成员对婚姻仪式的认知模型。再如,阿拉伯文化中的款待图式强调对客人的尊重与礼遇,反映相应的社会价值观和人际交往准则。

这些文化图式不仅可以指导日常行为,还影响语言习得和跨文化交际的效果。图式理论为文化认知语言学的研究提供了重要视角,揭示了文化如何通过稳定的认知结构维系社会秩序和文化连续性。深入理解文化图式有助于提高跨文化交际的敏感度和准确性,促进不同文化间的理解与融合。

(五)文化框架化

框架指的是人们对某一情境或概念所持有的系统化知识结构或认知模型,包含相关的角色、属性、关系及典型事件等。它帮助人们理解和组织信息,是理解语言和认知的重要基础,“餐厅框架”“商业框架”“婚礼框架”等是为大家所熟悉的典型框架。

文化框架化是文化通过选择性强调和组织信息的方式,塑造个体或群体对社会事件、概念和现象的认知框架和评价视角的过程。这一过程不仅影响人们如何理解信息,还在深层次上决定了认知、态度及行为的形成。文化框架化体现了文化对意义建构的主导作用,是文化认知与文化认同的重要维度,它在本质上是文化认知的“操作系统”。例如,中国人看到“天地君亲师”时,瞬间就会调用儒家伦理框架;见到“梅兰竹菊”时,则会启动君子比德框架。正如《周易·系辞上》所言:“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”框架正是“拟诸形容”的认知工具,它既塑造我们如何审视世界,也决定世界如何向我们显现。在跨文化语境中,不同文化的框架化方式往往导致认知差异和交流障碍,因此文化框架化对于促进跨文化理解和有效交际具有重要意义。

具体而言,媒体报道中的文化框架化表现尤为突出。西方主流媒体在环保议题报道中往往采用“科学与进步”的框架,强调技术革新、政策推动和环保的全球意义,塑造理性、未来导向的公众认知。相较之下,部分发展中国家的媒体可能以“经济发展与生存权利”为框架,重点关注环保措施对经济增长的影响及其对民生的挑战,突出现实的生存压力和发展优先。这种差异反映了不同文化背景对同一议题的不同优先级和价值取向。

在健康行为领域,文化框架化影响个人与社会对健康的责任归属。中国文化倾向于将健康视为“社会和谐”的组成部分,强调家庭支持、社区环境以及社会关系对健康的影响;而西方文化则更倾向于将健康问题框架化为“个人责任”,倡导个体通过合理饮食、锻炼和医疗干预实现健康管理。这一框架化差异不仅影响健康行为的实践,也影响医疗政策的制定和健康教育的传播策略。

文化身份的框架化同样深刻影响个体的自我认知和社会认同。移民群体在主流文化中常被框架化为“外来者”或“少数族裔”,这一认知限制了其社会融合的路径,同时增强了移民群体内部的文化认同。相反,移民自身也通过积极的文化框架化来维护和强化对祖籍文化的认同,抵御被主流文化同化的压力,形成双重文化认同。这种内部与外部框架化的互动体现了文化认同建构的复杂动态。

综上所述,文化框架化不仅是信息传递的组织方式,更是文化意义建构和文化认知塑造的关键过程。不同文化在框架化策略上的差异,影响跨文化交流的效果和文化理解的深度。深入研究文化框架化有助于揭示文化认知机制,促进多元文化背景下的有效沟通和社会融合。

五、结语

文化认知语言学作为认知语言学的最新发展,揭示了语言与文化认知之间紧密而复杂的互动关系。语言不仅是文化的反映,更是塑造认知结构和世界观的工具。本文从文化的内涵、认知影响及文化概念化的多维视角展开,系统阐述了文化认知在语言中的作用及其多维表现。随着全球化及数字化进程的加快,文化认知语言学面临新的机遇与挑战。文化认知语言学和认知语言学的未来研究都需要加强多学科交叉,深化文化认知模型的动态机制研究,拓展实证方法,推动理论创新与实践应用(杨波、崔静 2023)。通过持续探索,文化认知语言学必将为促进跨文化理解、增强文化软实力及推动语言学与文化研究的融合发展提供坚实支撑,助力中国文化的对外传播及中西文明的交流互鉴。

原载《浙江外国语学院学报》2025年第3期,以纸质刊物为准。